우리나라 미래 성장·먹거리를 책임질 이공계 전문인력이 한국을 빠져나가고 있다. 당장의 혁신 동력도 문제지만, 가까운 미래 국가 방향성 마저 흔들릴 수 있다는 점에서 특단의 대책이 필요해 보인다.

3일 한국은행 발표에 따르면 우리나라 이공계 석·박사 인력 중 43%는 향후 3년내 이직을 고려중인 것으로 답했다고 한다. 이 가운데 6%는 해외 취업 또는 진학을 위한 구체적 계획을 세웠거나 인터뷰가 진행중인 것으로 조사됐다.

해외 이직 절대 비율도 높은 편이지만, 이들의 연령별 의사를 보면 미래가 더 어둡다. 이공계 석·박사 20대 인력은 무려 72.4%나 해외 이직을 원했고, 30대 한창 일할 인력도 61.1%가 가능하면 떠나겠다는 의향을 보였다.

이공계 학위를 국내에서 땄지만 더 젊을 수록, 해외로 끌리는 힘을 더 크게 받고 있음이 수치로 확인된 셈이다. 우리나라 입시 교육에 있어 의·치·한 편중을 이공계로 돌려세우는 정책적 노력과 함께, 이들 다듬어진 이공계 인력의 해외 유출 또한 개선해야할 중요한 목표로 대두됐다.

이공계 고급 두뇌들이 해외로 가려는 이유는 분명했다. 해외에 비해 턱없이 낮은 금전적 보상체계를 꼽았다. 국내 이공계 인력 절반 이상이 연봉 수준에 대해 '불만족' 또는 '매우 불만족'이라고 응답했을 정도다. 같은 척도로 해외 이공계 20% 미만 인력이 연봉 불만족을 드러 낸 것도 극명하게 대조된다.

실제, 해외 체류 이공계 인력과 한국 체류자의 연봉 격차를 보면 쉽게 설명된다. 해외 근무 이공계 인력은 13년차에 36만6000달러로 연봉 고점을 찍는 반면, 한국 근무자는 19년차 연봉 고점도 고작 12만7000달러에 그쳤다. 더 오래 일하고도 연봉 고점은 해외 대비 국내가 3분의1 수준에 그친 것이다.

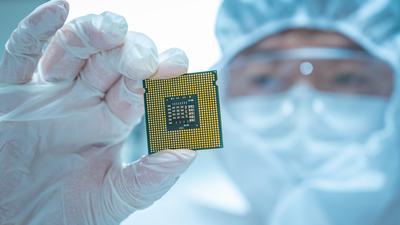

이렇게 가다간 반도체·자동차·조선 등 K-테크(Tech) 아성은 하루아침에 허물어진다. 이공계 인력의 이같은 국내 탈출을 바로 10년 뒤부터 20~30년 후까지 대한민국 경쟁력을 가장 위태롭게 만드는 요인중 하나다.

정부와 관련 대기업부터 머리를 맞대고 이공계 우수 인력들이 국내에서 활동할 수 있도록 기반을 마련해야 한다. 젊은 과학자의 요구를 정확히 파악하고 필요하다면 국가 재정을 투입하는 것도 검토할 필요가 있다. 젊은 이공계 인재가 보람과 긍지를 갖고, 이공계 전문인력으로 일 할수 있게 시스템을 바꿔야 한다. 기술력이 국력인 시대다. 우리에겐 낭비할 시간이 없다.

![“AI 시대에는 ‘문제발굴력’이 교육의 핵심 돼야” [AI 프리즘*대학생 취준생 뉴스]](https://newsimg.sedaily.com/2025/11/03/2H0B6IWP52_1.jpg)

![[청론직설] “공장 사라지면 혁신도 사라져…제조업 강화에 국운 걸어야”](https://newsimg.sedaily.com/2025/11/03/2H0B8XMTW3_1.jpg)