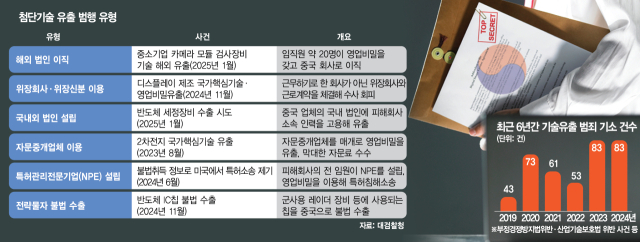

반도체·디스플레이·2차전지 등 국가 핵심 산업 분야에서 최근 5년간 기술 유출로 인한 피해액이 약 23조 원에 달한 것으로 나타났다. 기술 유출 범죄가 갈수록 지능화되고 수법 또한 교묘해져 피해를 줄이기 위해서는 범정부 차원의 수사 대응력을 한층 강화해야 한다는 지적이 나온다.

25일 대검찰청에 따르면 ‘기술유출범죄 수사지원센터’가 설치된 2022년 9월부터 이달까지 직접 수사를 통해 총 226명을 입건했고 이 가운데 73명을 구속 기소했다. 같은 기간 환수된 범죄수익은 약 1238억 원이다. 삼성전자·SK하이닉스 등 대기업은 물론 기술 경쟁력이 높은 중소 업체들도 줄줄이 피해를 입었다.

유출 수법으로는 국내 기업 직원들이 해외 기업으로 이직하면서 위장 회사와 허위 고용계약을 맺는 등의 방식으로 핵심 기술을 무단 유출하다 적발된 사례가 많다. 최근에는 외국 기업이 국내에 법인을 설립하는 등 합법적인 외관을 꾸며 기술을 빼내는 경우도 있다. 특허관리전문회사(NPE)를 세워 해외 특허 소송을 제기해 합의금을 요구하거나 군사적 활용이 가능한 반도체 IC칩을 허위 신고를 통해 중국 등 해외로 불법 수출하는 신종 수법도 나타나고 있다.

이처럼 첨단기술 분야를 중심으로 기술 유출 수법이 갈수록 다양화·지능화되면서 검찰 수사의 난도와 부담이 높아지고 있다. 범죄수익 환수율 또한 여전히 낮은 실정이다. 검찰에 따르면 2019년부터 지난해까지 기소된 기술 유출 사건(396건) 가운데 국가 핵심 기술을 국외로 유출한 ‘산업기술보호법 위반’ 사건이 96건(32%)을 차지했다. 검찰은 2020~2024년 5년간 국가적 피해 규모를 약 23조 원으로 추산하고 있다.

업계의 한 관계자는 “양산 기술은 결국 사람이 가진 노하우라서 경험 많은 직원이 이직하면 그 자체로 기술이 넘어간다”며 “요즘에는 파일이 아니라 머릿속 지식이나 휴대폰 메모처럼 들키기 어려운 방식으로 유출이 이뤄진다”고 말했다. 그러면서 “중국 업체들이 국내 양산 체계를 그대로 복제하려 장비 협력 업체에 접근해 설정값 등을 하나하나 확보하려 드는데 이런 간접 유출은 막기도, 처벌하기도 어렵다”고 우려했다.

![[사설] 기간통신社 다운 보안성 확립을](https://img.etnews.com/news/article/2025/05/23/news-a.v1.20250523.2053cb32bcc24716aaa1dc4c01a828e1_T1.jpg)

![[포토] 21대 대선 앞두고 딥페이크 범죄 우려](https://img.etnews.com/news/article/2025/05/21/news-p.v1.20250521.ddc4a5646cce4cfdb6802689fe7a5230_P1.jpg)

![양자보안 한발더 앞서가는 中…1000㎞ 이중암호 성공 [김윤수의 퀀텀점프]](https://newsimg.sedaily.com/2025/05/24/2GSX7D1LY4_1.jpeg)

![[MPIS 2025] 의료기관 개인정보 유출, “다크웹 유통 현실화…보안 패러다임 전환 시급”](https://www.dailysecu.com/news/photo/202505/166375_194979_577.jpg)