부드러운 푸른색 커튼이 설치돼 마치 어두운 미로처럼 변해버린 공간 사이로 짙푸른 물속 풍경이 펼쳐진다. 물속으로 붉은 리본, 구겨진 셔츠, 밧줄, 거울, 빨간 메리제인 구두 등 일상에서 흔히 발견되는 사물들이 차례로 천천히 가라앉는 중이다. 이들은 빛이 일렁이는 바다 속을 각자 다른 움직임으로 표류하고 또 하강한다. 익숙한 사물들이 스스로 움직이는 듯 물속으로 점차 사라지는 몽환적 풍경은 관람객에게 다른 세계에 대한 상상을 자극한다.

독일 출신으로 국제 무대에서 활약하는 현대 미술 작가 울라 폰 브란덴부르크의 국내 첫 개인전 ‘물 아래 그림자’가 서울 소격동 바라캇컨템포러리에서 열리고 있다. 제목에서 알 수 있듯 물과 그림자를 중심 주제로 한 다채로운 작품들로 전시가 구성됐다.

작가는 물을 무의식의 상징이자 우리와 다른 세계를 잇는 통로(인터페이스) 또는 경계로 은유한다. 작가의 의도와 생각이 직관적으로 연출된 대표적인 작품이 영상 설치 작업 ‘아무도 중간을 그리지 않는다’이다. 작가의 작업은 영상이 상영되는 전시장 지하 공간을 푸른 커튼으로 감싸 안과 밖의 경계를 허물고 낯설게 만드는 것부터 시작한다. 작가는 “커튼 패브릭은 벨기에 앤트워프의 야외에서 반년 가량 전시돼 햇빛과 물에 많이 노출되고 바랬다”며 “영상 속 수중 사물들이 겪는 과정을 이 커튼도 유사하게 겪었다고 생각하면 더 재미가 있을 것”이라고 설명했다. 영상은 프랑스 브르타뉴 지방의 최서단 피네스테르 지역에 머물며 촬영했다. 작가는 “사물들은 물속으로 버려짐으로써 스스로 움직임을 얻어 다른 세계로 향한다”며 “남겨짐과 사라짐 사이, 우리가 직접적으로 다룰 수 없는 그 경계에 대해 표현하고 싶었다”고 말했다.

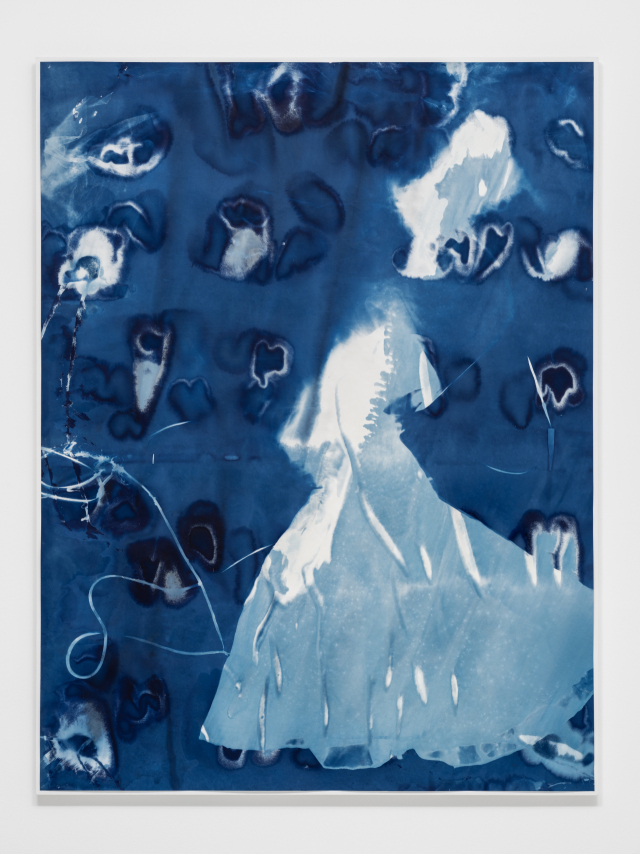

물 아래 세계에 대한 표현과 존재가 사라진 세계에 대한 감상은 전시장 1층 19세기 발명된 청사진(시아노타입) 기법을 쓴 추상 연작과 염소를 활용한 클로란 연작으로 이어진다. 각 5점씩 선보인 작품은 햇빛과 화학 작용이 만들어낸 시간의 흔적이라는 공통점이 있다. 감광 물질을 바른 종이 위에 피사체를 직접 올려 햇빛에 반응하게 하는 청사진 기법에 대해 작가는 “사물의 내부적인 이면까지 드러낸다는 점이 상징적”이라고 설명했다. 이번 전시를 위해 새롭게 작업한 신작은 몸이 부재한 셔츠와 드레스 등을 오브제로 활용했다.

클로란 연작은 인체 또는 물체 위에 덮어 주름진 패브릭에 염소 화합물을 분사해 한때 면 아래 존재했던 것들의 윤곽과 그림자를 기록하는 작업이다. 작가는 “로마의 정원에서 사물을 덮고 있는 천들이 장시간 햇빛에 바래 흔적을 남긴 모습에 영감을 받았다”며 “존재하지 않는 것을 기록함으로써 사라진 것에 대한 기억을 더 강조하고자 했다”고 말했다.

흔적과 부재를 기록한 작품들은 죽음을 암시한다는 공통점도 있다. 작가는 “두려움에 맞서는 작업”이라고 설명했다. 그는 “죽음은 우리가 가진 두려움 중 가장 원초적이고 큰 것일 텐데 오히려 자주 죽음을 다루고 접한다면 공포가 옅어지고 좀 더 강해진 느낌을 받지 않을까”라면서 “그런 맥락에서 조금 거창하지만 이 작업에 치유가 될 수도 있을 것”이라고 덧붙였다. 전시는 7월 13일까지.

![[초대시] 전호균 시인의 ‘벼루 강물’](https://www.domin.co.kr/news/photo/202505/1514561_702476_166.jpg)

![[사진 한 잔] 여름 천국 ‘타워 비치’](https://pds.joongang.co.kr/news/component/joongang_sunday/202505/24/e1a29ecb-c071-4d7f-adc9-08ec7abc59dc.jpg)