'독자 설계' 탐색 장비로 고질량 액시온 탐색 가능성 입증

우주의 대부분을 차지하지만, 정체가 밝혀지지 않은 암흑물질의 실체에 한 걸음 더 다가섰다.

기초과학연구원 암흑물질 액시온 그룹 윤성우 CI 연구팀은 암흑물질의 유력한 후보인 액시온(Axion)을 찾기 위한 실험에서, 지금까지 기술적 한계로 접근하기 어려웠던 고질량(고주파) 영역까지 탐색을 확장하고, 민감도를 크게 향상시키는 데 성공했다.

암흑물질은 우주에 존재하는 물질의 약 85%를 차지하는 것으로 알려져 있지만, 빛이나 다른 물질과 거의 상호작용을 하지 않아 직접 관측이 어렵다. 그 유력 후보 중 하나인 액시온은 1977년에 처음 제안된 이론적 입자로 매우 가볍고 전기적으로 중성이다.

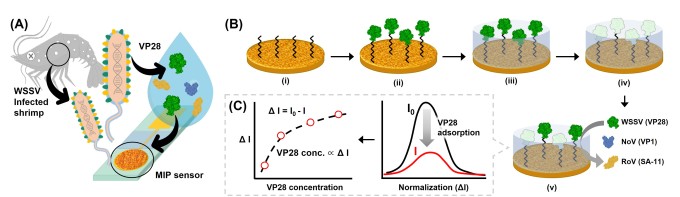

액시온은 직접 검출은 어렵지만 강한 자기장과 공진기를 이용해 아주 미약한 전자기 신호로 변환해 포착할 수 있는데, 문제는 그 신호가 극도로 약하다는 점이다. 따라서 신호 잡음을 최소화하는 것이 매우 중요하다.

또한 액시온은 질량이 커질수록 신호 주파수도 높아져, 라디오 채널 맞추듯 공진기의 주파수를 미세하게 조정해 가능한 넓은 주파수 구간을 차례로 탐색해야 한다.

그러나 지금까지의 탐색은 주로 비교적 낮은 질량 영역(수백 메가헤르츠~수 기가헤르츠(GHz))에 집중되어 왔다. 고질량 영역(수 기가헤르츠(GHz) 이상)으로 갈수록 공진기의 내부 공동 크기가 작아져 주파수를 정밀하게 조절하기 어렵고 신호 감도가 낮아지는 등 기술적 한계가 따르기 때문이다.

연구진은 ‘TM₀₂₀ 고차 공진모드’라는 특수한 전자기파 공진 방식을 적용한 공진기를 새롭게 제작했다. 이 모드는 기존 방식에 비해, 같은 크기의 공진기에서도 더 높은 주파수 신호를 감지할 수 있어 고질량 액시온 탐색에 적합하다.

하지만 구조가 복잡해지고 원하는 주파수를 안정적으로 맞추기 어려워 실제 탐색 실험에 적용된 사례는 없었다.

이어 연구팀은 독자 개발한 정밀 주파수 조정 장치를 결합했다. 공진기 내부에 총 5개의 조절 막대를 배치하고, 이를 절개선과 홈을 넣어 유연한 변형이 가능하도록 설계한 블록형 키리가미(Kirigami) 구조체에 연결했다. 중앙 블록이 회전하면 구조체가 마치 힌지처럼 접히고 펼쳐지며 막대 간격이 정밀하고 균일하게 조절돼 공진 주파수를 부드럽고 안정적으로 조정할 수 있다.

실제 실험은 우주보다 훨씬 차가운 절대온도 약 40밀리켈빈(mK, -273.11℃)의 극저온, 지구자기장의 24만 배에 달하는 12 테슬라(T)의 강한 자기장 환경에서 진행됐다. 이에 더해 연구진은 양자증폭기를 사용해 신호 잡음을 최소화하고, 극도로 약한 신호까지 포착할 수 있도록 했다.

그 결과 스마트폰 와이파이와 유사한 주파수 대역인 약 5.079~5.171 기가헤르츠(GHz), 질량으로는 20.97~21.33 마이크로전자볼트(μeV) 구간에서 처음으로 TM₀₂₀ 고차 공진모드로 탐색 실험을 구현해 그 유효성을 입증했다.

특히 이번 성과는 대표적 액시온 이론인 KSVZ 모델의 예측에 근접한 수준의 탐색 성능을 보였다는 점에서 의미가 크다. 이 모델은 액시온이 존재한다면 특정 질량 대에서 어느 정도 세기의 신호가 나타날지를 이론적으로 제시한다.

연구진은 이번에 탐색한 구간에서 이론 예측치의 약 1.7배 수준까지 검출할 수 있는 민감도에 도달했다. 이는 기존에 기술적 한계로 접근하기 어려웠던 수준으로, TM₀₂₀ 고차 공진모드를 적용해 이론 예측치에 근접한 신호 감지 성능을 확보한 최초의 성과다. 액시온의 흔적을 직접 포착할 수 있는 문턱에 한 걸음 더 다가선 셈이다.

교신저자인 윤성우 CI는 “이번 연구는 고차 공진모드를 이용한 액시온 탐색의 실험적 가능성을 처음으로 입증한 사례로, 차세대 액시온 검출 실험의 설계와 전략에도 큰 영향을 줄 것”이라고 전했다.

이어 “액시온 탐색 영역을 넓혀가는 노력은 우주의 비밀을 밝히기 위한 꾸준한 축적의 과정”이라며, “이번 연구가 암흑물질의 실체를 규명하고 인류 지식의 지평을 넓히는 데 중요한 토대가 되길 기대한다”라고 덧붙였다.

[전국매일신문] 정은모기자

J-em@jeonmae.co.kr

저작권자 © 전국매일신문 - 전국의 생생한 뉴스를 ‘한눈에’ 무단전재 및 재배포 금지

![[우주기술과 응용] 우주식량(11) 화성에서 농사짓기(2): 붉은 흙의 비밀을 파헤치다<2/2>](https://www.usjournal.kr/news/data/20250829/p1065540063596536_678_thum.jpg)

![[ET시론] 항공기 첨단엔진 소재, 대한민국이 하늘을 지배할 열쇠다](https://img.etnews.com/news/article/2025/08/27/news-p.v1.20250827.ac63829353f4465284187c43ad298807_P1.jpg)

![[최은수의 AI와 뉴비즈] 〈26〉생성형 AI 기반 '하드테크 르네상스'가 시작됐다](https://img.etnews.com/news/article/2025/08/28/news-p.v1.20250828.973bd736ca7e47109bbcd1053fcae3dc_P3.jpg)

![피지컬 AI, 폐전자기기만 쏙쏙…접합면 보고 용접까지[Pick코노미]](https://newsimg.sedaily.com/2025/08/28/2GWSUPDS2H_1.jpg)