오는 10월부터 산업안전감독 과정에서 안전 의무 위반이 적발되면 시정지시 없이 즉시 사법 조치된다. 김영환 고용노동부 장관은 “임금체불은 절도”라며 “체불에 대한 사회적 인식을 바꿔 나가겠다”고 말했다.

김 장관은 1일 정부세종청사에서 출입기자단과 만나 “결과로서 사고로 이어지지 않았다 하더라도 원인이 발생했다면 그 자체로 문제는 발생한 것”이라며 이같이 밝혔다.

노동부는 이달 중 관계부처와 함께 ‘노동안전 종합 대책’을 발표할 예정이다. 김 장관은 “사업장 노사가 스스로 예방할 수 있도록 유인할 수 있는 제재와 지원 조치의 실효성을 담보하는 내용으로 구성하고 있다”며 “반복적인 중대재해 발생과 기초적 안전수칙 위반이 당연시되는 구조적 문제에 집중하고 위험에 취약한 소규모 사업장 지원 대책 등을 담을 것”이라고 했다. 그는 “최근 고령자와 이주노동자 중대재해가 집중되는 경향이 있고, 배달 라이더와 같이 플랫폼 알고리즘의 지배를 받는 노동자가 늘어나고 있다”며 “이들에 맞는 특단의 대책을 고민하겠다”고도 했다.

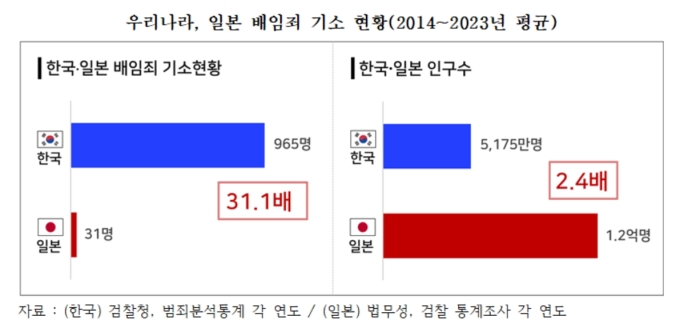

임금체불 문제에 대해서도 강경 대응을 예고했다. 김 장관은 “임금체불은 절도이며, 한 가정의 생계를 위협하는 중범죄”라고 했다. 그는 “임금체불이 발생하는 산업구조를 제거하고, 상습·악의적 체불 사업주를 처벌하겠다”며 “무엇보다 체불에 대한 사회적 인식을 바꿔 나갈 수 있도록 하겠다”고 말했다.

김 장관은 공공기관 산재 사망사고 감축을 위해 “기획재정부 공공기관 경영평가에 노동안전 분야 배점을 높여야 한다”며 “앞으로 경영평가에 비용 절감 척도 만큼 안전성, 공공성 등 돈으로 환산되지 않는 사회적 비용을 줄여나가는 것도 배점으로 들어가야 하지 않겠나”라고 말했다. 그는 “가칭 ‘노동안전 관계 장관 대책회의’를 구성하는 방안도 실무선에서 검토하고 있다”고 했다.

정부는 개정 노조법 2·3조가 시행되기 전까지 구체적인 지침·매뉴얼을 마련할 계획이다. 김 장관은 “재계에서 사용자 정의와 실질적 지배력의 불투명성에 대해 우려하는데 이미 판례가 많이 축적돼 있다”며 “교섭 절차에 대해서는 노동위원회법 시행령·시행규칙을 바꿀 필요가 있다면 검토해보겠다”고 했다. 그는 교섭 표준모델, 시뮬레이션 등을 위해 “양대노총과 협의해 주요 사업장에 ‘원·하청 모의 공동 노사협의회’나 ‘원·하청 통합 산업안전보건위원회’를 추진해볼 생각”이라고 말했다.

이날부터 고용노동부의 정식 약칭이 ‘고용부’에서 ‘노동부’로 바뀐다. 2010년 고용노동부로 부처 명칭이 바뀐 뒤 15년 만에 약칭이 바뀌었다. 김 장관은 “고용과 노동은 이분법적으로 뗄 수 없다”면서도 “비임금 노동자든, 임금노동자든, 자영업자든 공통점은 ‘노동한다’는 사실이다. 이들을 광범위하게 보호하겠다는 점에서 노동부로 약칭을 바꿨다”고 했다.