자본주의는 욕망으로 작동한다. 자본주의 이전의 사회는 종교나 신분이 지배했다. 왕이나 귀족은 지위를 세습하고, 평민이나 소작인의 자식은 사회의 변방일 뿐이었다. 신분제도로 인간의 욕망을 막고, 종교로 금욕주의를 세뇌했다. 인간은 욕망을 억제할 수 없고, 경제가 발전하는 만큼 욕망도 더 커진다. 더 가지고 싶은 욕망이 자본주의를 만들었다. 욕망하는 인간이 넘쳐날 때 경제가 성장한다.

욕망은 끊임없이 대상을 찾아 헤맨다. 한국이 경제성장을 하자 개인의 자본이 축적되고, 욕망은 부동산으로 집중된다. ‘강남아파트’만큼 한국 사회의 욕망을 잘 드러낸 단어는 없다. 강남아파트는 욕망의 상징자본이고, 사회적 성공을 보장하는 보증수표가 됐다. 이제는 강남뿐 아니라 마포, 용산, 한남 등 누구나 욕망하는 곳의 부동산이 천정부지로 치솟았고, 동참하지 못한 이들은 자본의 경쟁에서 뒤처졌다. 집을 향한 욕망이 한국 사회를 지배하다 보니 집값이 급등하면 오른 대로, 하락하면 내린 대로 민심을 흔들렸고, 정치지형도 재편됐다.

이재명 정부는 부동산에 편중된 한국의 자산시장을 바꾸려 한다. 그간 정부 부동산 규제 정책이 효과를 보지 못한 건, 자본의 욕망을 읽어내지 못했기 때문이다. 어떤 정책을 하든, 한국에서 자본의 욕망이 향한 곳은 부동산 하나에 머물렀다. 대안이 나와야 한다. 부동산에 자금이 몰린 이유는 명확하다. 하나의 기업에서 지배주주의 1주와 소수주주의 1주가 다른 대우를 받은 것과 달리, 누구에게나 1평의 가치는 동일했기 때문이다. 자산의 가치가 더 커져도, 한 명 한 명의 투자자에게 그 가치가 공정하게 전해지지 않는다면, 투자자들의 욕망은 축적되기 힘들다.

이재명 정부가 코스피 5000 시대를 선언하며, 부동산에서 주식으로의 자산시장 이동을 선언한 배경은 여기에 있다고 본다. 주식은 부동산 못지않게 욕망이 투영된 곳이다. 소유와 경영이 분리되고, 자신이 투자한 금액에서 책임의 한도가 정해지는 주식회사이고, 주식은 자본주의적 욕망을 상징한다. 지주와 소작인이 아닌, 노동자, 성직자 그 누구도 주주명부에 이름을 올릴 수 있다. 기업은 도전을 위한 더 큰 자금을 모을 수 있고, 또 그러한 모험에 동의하지 않으면 주식을 팔면 된다. 그렇게 모인 개개인의 부를 향한 욕망이 자본이 되어 혁신을 만들고, 생산성 향상을 통해 경제를 발전시켜왔다. 한국은 이러한 주주자본주의가 아닌 전근대적인 가문자본주의에 머물러 있다.

추가 상법 개정이 시기상조라는 의견이 늘고 있다. “우리가 저녁을 먹을 수 있는 것은 양조장 주인, 빵집 주인의 자비심 때문이 아니라 자신의 이익을 추구하려는 그들의 욕망 때문이다”라는 말을 한 애덤 스미스는 무조건적인 자유를 주장하지 않았다. 그의 다른 저서 <도덕 감정론>에서 ‘자유롭고 공정한 시장’하에서 작동될 때에 한해서만 이기심이 작동되어야 함을 강조했다. 내가 갖고 싶다고, 다른 사람의 물건을 훔쳐서는 안 되지 않을까? 한국 자본시장이 그러하다. 소수주주의 1주의 가치는 지배주주의 거수기가 된 이사회에 의해 유린돼왔다. “정의는 선행을 최대화하는 것이 아니라 악행을 방지하는 데 있다.” 주류 경제학의 창시자 스미스의 말을 떠올려야 하는 이유다. 추가 상법 개정만이 거수기 이사회의 전횡을 막을 수 있다.

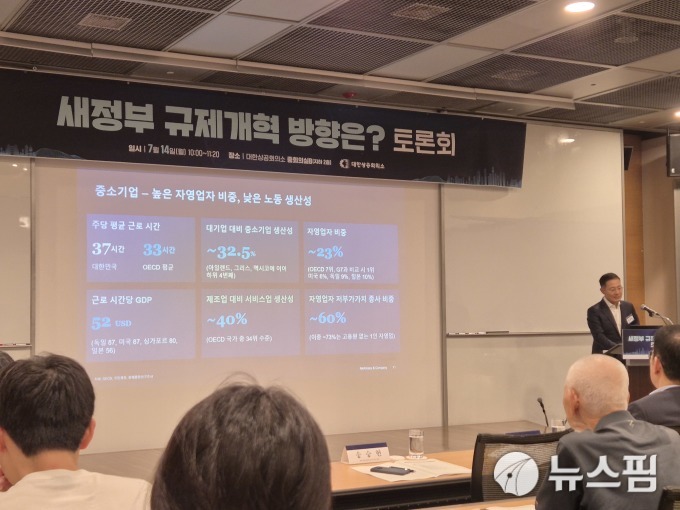

알프레드 챈들러는 저서 <보이는 손>에서 더 전문화되고, 혈연이 아닌 경영능력에 의해 경영자가 구성되어야 기업이 성장할 수 있음을 강조했다. 아쉽게도 여전히 한국의 대기업집단은 ‘오너’라는 상법상 존재하지 않는 단어로 지배되고 있다. 추가 상법 개정안 중 2조원 이상 자산을 지닌 기업에 대한 집중투표 의무화는 대기업집단의 반감이 크다. 이사회가 주주에 충실한 의사결정을 내리면 되지, 왜 소수주주의 이사회 참여까지 허용해야 되는가이다. 집중투표제 도입으로 외국의 투기자본 내지 행동주의 펀드들이 단기차익을 목표로 이사회에 들어오면 국익에 도움이 되지 않는다는 의견도 있다.

하지만 묻고 싶다. 왜 지배주주만 보호되어야 하는가? 주식시장에 규칙을 지키는 한에서 부동산처럼 투기자본이 들어와서는 안 되는가? 변화는 할 수 있을 때, 해야 한다. 2025년 하반기가 그러하다. 설령 외국 투기자본이 들어오고, 행동주의 펀드가 기업의 성장 잠재력을 깎아내린다 한들, 그로 인한 가치 하락도 받아들이는 게, 주식투자자의 자세이다. 그러한 기업이 싫다면 주식을 팔면 되고, 투기자본이 싫으면 지배주주에 힘을 보태면 된다. 단지, 나의 한 주 한 주가 온전히 내게 귀속되길 바랄 뿐이다.

‘강남아파트’ 못지않게 ‘코스피’가 욕망의 상징자본이 될 때 한국 증시는 5000포인트에 가 있을 것이다. 주식시장 도약을 뒤따라 경제도 성장할 것이다. 앞서거니 뒤서거니 해도 경제와 주가는 함께 걸어가기 때문이다.

![정은보 한국거래소 이사장 “상법 개정 취지 공감… 코스피 5000 위해 산업전환 속도를” [세계초대석]](https://img.segye.com/content/image/2025/07/15/20250715513956.jpg)

!["부동산은 강남 3구 재건축…주식은 AI·반도체·美빅테크株 선호"[머니트렌드 2025]](https://newsimg.sedaily.com/2025/07/14/2GVCJGL2TI_1.jpg)

![[서기수의 경제+] ‘국민주권정부’ 시대의 투자 시나리오](https://www.tfmedia.co.kr/data/photos/20250727/art_17516381139132_d238cd.png?iqs=0.5583084637534058)

!["돈이 최우선 아냐" 美실리콘밸리 등장한 '금기'[글로벌 왓]](https://newsimg.sedaily.com/2025/07/15/2GVCZ4G47N_1.jpg)