서비스업→은행→경제 전반…부실의 ‘연쇄 폭탄’

경기 침체와 고물가 상황이 장기화되면서 소비 심리가 크게 위축되고 있다. 가계가 지갑을 닫자 그 직격탄은 생활 밀착형 업종이 많은 서비스업으로 향하고 있다. 매출이 급감한 서비스업체들이 대출 원리금을 제때 상환하지 못하면서 금융권의 부실 여신 규모도 빠르게 불어나고 있다.

은행권은 부실 확대에 대응하기 위해 건전성 관리에 집중하면서 대출 심사를 더욱 까다롭게 적용하고 있다. 이 과정에서 실제로 자금이 절실한 건전한 사업자들까지 자금줄이 끊기는 부작용이 발생하고 있다. ‘부실 증가 → 대출 축소 → 매출 감소 → 다시 부실 확대’로 이어지는 악순환이 반복되는 구조다.

더 큰 문제는 서비스업이 단순한 업종의 하나가 아니라는 점이다. 국내 취업자의 약 70%가 종사하는 핵심 산업이다. 서비스업의 침체는 단순히 기업 실적의 문제가 아닌 고용시장 전반과 내수 기반 전체를 뒤흔들 수 있는 ‘시스템 리스크’로 확산될 수 있다. 서비스업의 위기가 한국 경제의 경고음이라는 목소리가 나오는 이유다.

◆제조업 이어 서비스업도 ‘부실 경보’

8일 금융권에 따르면 올해 상반기 서비스업·기타 분야의 고정이하여신 규모는 1조305억원이었다. 제조업(1조1029억원)에 이어 전 업종 중 두 번째로 많았다.

고정이하여신에는 3개월 이상 연체된 채권뿐 아니라 상환 불능으로 분류된 악성 대출까지 포함된다.

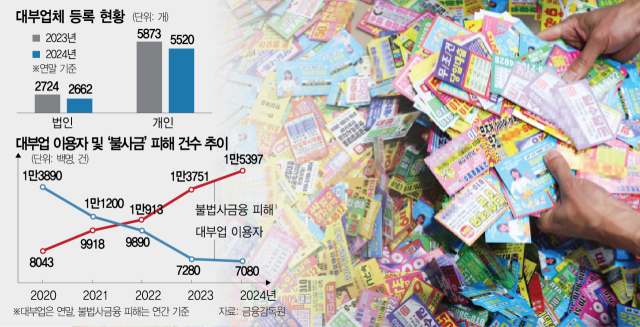

불과 1~2년 전까지만 해도 금융권 부실은 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)이 가장 큰 골칫거리였다. 2023년 상반기만 해도 PF 부실 증가율은 56%, 연간 기준으로는 163%에 달했다.

1년 새 상황이 바뀌어 서비스업에서의 부실 증가세가 더 가파르게 치솟고 있다. 상반기 기준으로 2022년 이후 1조원을 넘긴 업종은 제조업과 서비스업뿐이다.

◆‘생활밀착 업종’이 흔들린다

올해 들어 7월까지 주요 서비스업 매출(불변지수 기준)은 전년 동기 대비 줄곧 감소했다.

학원업의 월별 매출은 3.3~7.3% 감소하며 직격탄을 맞았다. 직장인을 대상으로 한 성인 학원 수요가 급감했다. 초·중·고 학생 대상 학원 매출마저 소폭 감소했다.

가정·개인용품 수리업도 7개월 연속 매출이 줄었다. 불황 속 ‘DIY(직접 수리)’ 문화 확산이 원인으로 꼽힌다.

미용·욕탕업 역시 하락세가 뚜렷하다. 가정용 헤어 제품의 보급과 온라인 영상 콘텐츠 덕분에 ‘집에서 스스로 관리’하는 문화가 확산된 것이 영향을 미쳤다.

생활 밀착형 서비스업의 ‘매출 감소 → 대출 부실화 → 금융 축소’ 악순환이 현실화되고 있다.

◆은행 건전성 강화, 자금 경색 불러

은행은 빠르게 불어나는 부실 대출에 대응하기 위해 기업 대출 심사를 강화하고 있다.

5대 시중은행의 기업 부문 고정이하여신은 올해 상반기 4조4323억원으로, 전년 동기 대비 20% 늘었다.

같은 기간 기업대출 총량 증가율이 1.25%에 불과한 점을 고려하면 은행들이 대출은 거의 늘리지 않으면서도 연체 위험은 빠르게 커지고 있다는 의미다.

건전성 강화는 불가피하지만, 그 결과 정작 필요한 자금이 서비스업으로 흘러가지 못하는 역설이 발생하고 있다.

◆전문가들 “금융 ‘사각지대’ 해소해야”

전문가들은 이번 사태를 단순한 업종 불황이 아닌 구조적 신호로 해석한다.

한 전문가는 “서비스업 고정이하여신이 1조원을 돌파한 것은 기업 신용위험의 구조적 전환을 알리는 신호탄”이라며 “제조업 중심 금융 관행에서 벗어나 서비스업 특성에 맞는 리스크 평가와 맞춤형 금융 지원이 필요하다”고 설명했다.

이어 “서비스업이 무너지면 곧 일자리가 무너진다”며 “국민 10명 중 7명이 일하는 산업이 흔들리면 고용 불안과 소비 위축의 악순환이 심화될 수밖에 없다”고 덧붙였다.

전문가들은 업종별 데이터 기반 모니터링, 정책 금융 확대, 고용 안전망 강화가 동시에 추진돼야 한다고 강조한다.

단순히 은행의 부실 관리 차원을 넘어 민관 협력을 통한 서비스업 생태계 회복 전략이 필요한 시점이다.

서비스업의 부실화는 단순히 일부 자영업자의 문제에 그치지 않는다. ‘소비 위축 → 매출 감소 → 대출 부실 → 대출 축소 → 고용 불안’으로 이어지는 고리를 방치한다면 내수 기반 자체가 흔들릴 수 있다.

전문가들은 “서비스업 부실은 가계 소비 위축의 바로미터이자 고용시장 전반의 경고음”이라며 “지금 개입하지 않으면 위기는 더 깊고 넓게 번질 것”이라고 입을 모은다.

김현주 기자 hjk@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![초유의 한국인 美 구금 사태…LG엔솔·현대차 주가도 휘청 [이런국장 저런주식]](https://newsimg.sedaily.com/2025/09/09/2GXU2CUJW7_1.jpg)