“‘멍멍이’ 인공지능(AI) 안면인식, 왜 안 되나요?”

과거엔 의미가 있었지만 지금은 다르게 접근해야 하는 규제들이 있다. 첨단산업 내 ‘낡은 규제’들이다. 대한상공회의소는 이런 규제 54건을 풀어달라며 정부에 건의했다고 15일 밝혔다.

AI 신기술 발전에 따른 변화가 대표적이다. 현재 강아지 얼굴을 스마트폰으로 찍으면 AI가 개체별 특징을 인식해 구별하는 기술이 개발돼 있다. 이를 통해 자동으로 동물보호 관리시스템에 등록하면, 유기나 실종 방지에 활용할 수 있다. 하지만 현행 동물 등록제는 ‘내장형 칩’이나 ‘외장형 인식표’ 등 과거 물리적 식별 방식만을 고수하고 있어 활용이 어려운 상황이다. 이에 대해 대한상의는 “반려동물 산업에서 AI 신기술의 입지가 좁은 대표적 사례”라고 지적했다.

‘벽에 막힌 기업 연구실’도 마찬가지다. 첨단 전략산업은 기술 변화에 따라 인력 재배치가 빈번하고, 아이디어 융합을 위해 연구실·사무실 등의 벽을 허물어 가고 있다. 하지만 기초연구법상 ‘고정벽체와 별도 출입문을 갖춘 공간’만 기업부설연구소로 인정하다 보니, 연구 인력에 대한 세액공제를 받으려면 반드시 4면의 콘크리트 벽과 출입문을 만들어야 한다. 이상헌 대한상의 규제혁신팀장은 “첨단산업 혁신을 위해 기업들은 연구소 칸막이 허물기가 한창인데, 규제 때문에 쉽지 않다”라며 “현실에 맞게 개선이 필요하다”고 말했다.

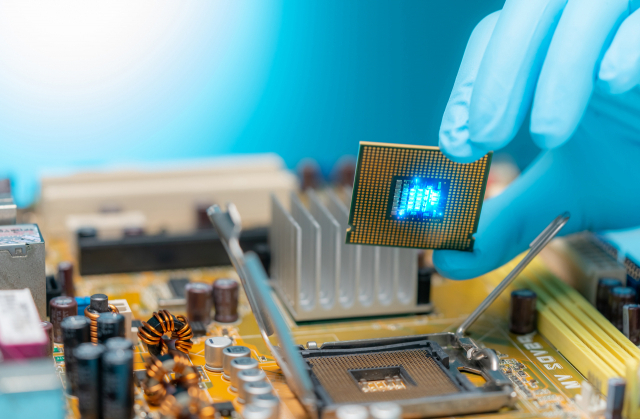

반도체 공장 진입창 규제도 개선이 필요하다는 목소리가 나온다. 현행 ‘건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙’에 따르면 반도체 공장에도 수평거리 40m마다 소방관 진입창을 설치해야 한다. 하지만 반도체 공장에는 위험물을 취급하는 가스룸과 외부오염물질 유입을 극도로 통제하는 클린룸이 있어 현실과 맞지 않는다는 지적이다. ‘일률적인 물리적 간격을 정하는 것보다 시설의 기능에 맞게 진입창이 배치돼야 한다’는 게 업계의 시각이다.

새 정부가 방점을 찍고 있는 신재생에너지에 대한 규제도 개선 대상에 올랐다. ‘논밭 위의 태양광’이라 불리는 영농형 태양광 사업은 식물을 강렬한 태양광으로부터 보호하고 전기도 만드는 아이디어 사업이다. 하지만 농지법상 농토 이외의 일시적 타 용도 사용 허가 기간이 최장 8년으로 제한돼 있어 수익성을 담보하기 어렵다. 대한상의는 “에너지 전환과 농촌소득 다각화가 중요하다는 점에서 재검토가 필요하다”고 강조했다.

대한상의는 이외에도 반도체공장 방화구획 설정 기준 완화, 소형모듈원전(SMR) 산업 활성화 지원 법령 개선, 글램핑용 조립식 돔텐트 관련 규제 완화 등 신산업을 가로막는 구시대적 규제들을 건의서에 담았다고 밝혔다.

![[2025 데이터센터 서밋 코리아] AI 인프라, '실시간 실행환경'으로 재정의···“설계 철학 바꿔야”](https://img.etnews.com/news/article/2025/07/14/news-p.v1.20250714.75c25d17f50b47a8bfa81b927fe9ce1f_P1.jpg)

![[ET시론] 모두를 위한 제4의 물결](https://img.etnews.com/news/article/2023/12/01/news-p.v1.20231201.6c63e63850a04769a17b6581e4e7979f_P1.jpg)

![[한국IT리더스포럼] 방효충 KAIST 교수 “드론 산업 이끌 컨트롤타워 필요”](https://img.etnews.com/news/article/2025/07/15/news-p.v1.20250715.068b4ca1528b449ab97f4b1fc7c21a3d_P1.jpg)

![[보도! 그 후]로보락, 개인정보 中 전송 의혹 정면 돌파 “美 서버에서 수집·관리”](https://img.etnews.com/news/article/2025/05/26/news-p.v1.20250526.902c5c470a4943049759cff62daed955_P1.jpg)

!["돈이 최우선 아냐" 美실리콘밸리 등장한 '금기'[글로벌 왓]](https://newsimg.sedaily.com/2025/07/15/2GVCZ4G47N_1.jpg)