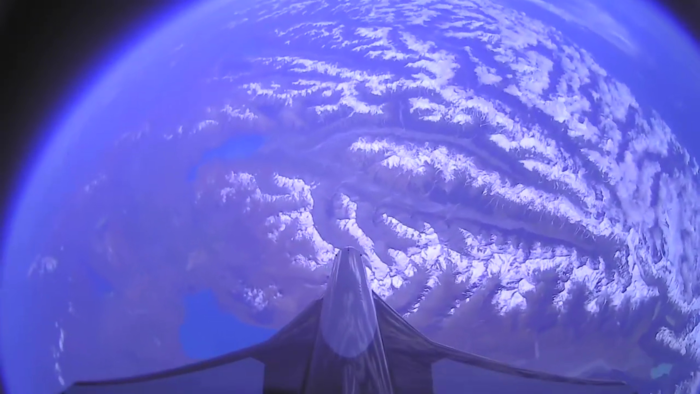

중국 대륙 남서부 구이저우(貴州)성. 하늘과 맞닿은 석회암 산지에 수천만 년 동안 비가 내렸다. 그 빗물은 산을 녹여 해발 1000m 높이의 분지를 이뤘으며, 중국은 그 분지 하나에 세계 최대의 안테나를 세웠다. ‘패스트(FAST, Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope)’. 지름 500m 구면 전파망원경의 약자로, 중국에서는 ‘톈옌(天眼)’, 하늘의 눈이라고 부른다. 작가 왕멍(王蒙)이 지은 이름이다. 연구실 동료가 최근 그곳에 다녀왔다. 이 접시 안테나는 축구장 30개가 들어가는 세계에서 가장 큰 단일 구경 망원경이다. 사람이 만든 어떤 기계도 이처럼 작고 섬세한 우주의 속삭임을 탐지하는 능력을 갖추지 못했다. 빠른 속도로 도는 중성자별 펄서가 고장 난 시계처럼 규칙적으로 짧게 ‘틱 틱’ 하고 보내는 전파나, 수억 광년 떨어진 곳에서 수천 분의 1초 만에 번쩍하고 터졌다 이내 잠잠해지는 정체불명의 신호를 찾는다. 이 안테나는 4450개 반사판으로 이뤄졌고, 주방 냄비와 프라이팬을 만들던 업체가 맡았다. 알루미늄 성형 기술로 안테나 곡면을 맞춘 게 비결이다. 전파망원경은 우주의 소리를 ‘듣는다’고 표현한다. 톈옌 주변 반경 30㎞는 연구를 위한 ‘전파 침묵 지역’으로 제한돼 휴대전화는 반입금지다. 용케 필름 카메라를 들고 간 학생만 사진 찍는 데 성공했다.

중국의 계획은 크다. 최고의 연구시설을 세우면 해외로 나간 과학 인재들이 돌아올 테고, 자체 역량을 키워 과학 강국의 입지를 다지자는 거다. 톈옌 건설비는 2300억원. 주민 이주, 정착 지원예산까지 6000억원이다. 중국 정부는 톈옌을 관리하는 국가천문대에 연구와 운영 예산을 별도로 배정한다. 이처럼 강대국은 망원경 건설비의 약 10%를 매년 정부가 운영비로 편성하는데, 우리는 그런 게 없다. 기기가 한번 고장 나면 연구비 빼서 쓰느라 몸 고생 마음고생이다. 한때 우리가 ‘중공’이라고 소홀히 대했던 나라에서 벌어지는 일들이 놀랍기만 하다. 과학정책은 당연히, 과학에 기반해야 한다.

문홍규 한국천문연구원 책임연구원

![폭격 당하자 이것부터 해킹했다…이란이 노린 '전쟁의 눈' [Focus 인사이드]](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202508/13/4f00ff2b-404e-4076-8422-53da275cc3cc.jpg)

![美 제재 이겨낸 中 '게방괘수'…관시 없애고 AI 경쟁 독려 [평화 오디세이-中 AI굴기 현장리포트⑨]](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202508/12/7879efa5-5f83-4668-9d9d-86eb301beb67.jpg)