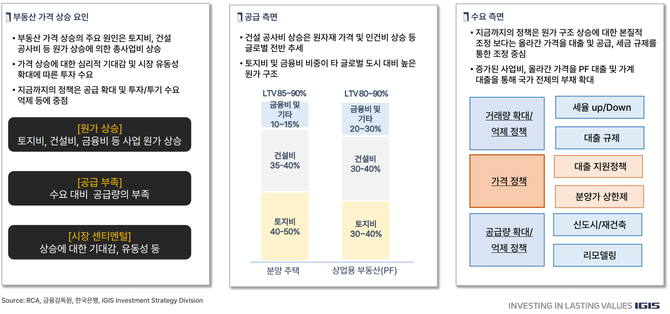

(조세금융신문=고승주 기자) 정부가 부동산 시장 안정을 위해 공급이나 가격 등 각종 정책을 내놨지만, 원가구조를 개편하지 않는 한 큰 효과를 보긴 어렵다는 전문가 진단이 나왔다.

최자령 이지스자산운용 상무는 15일 국회의원회관 제3간담회실에서 열린 ‘부동산 시장의 구조적 특성과 대응 방안 모색을 위한 정책세미나’에서 그간의 정부 정책은 높아진 원가 구조에 대한 근본적 대안이 되지 않았다며, 공급 확대만이 아니라 사업구조의 근본적 체질 개선이 필요하다고 전했다,

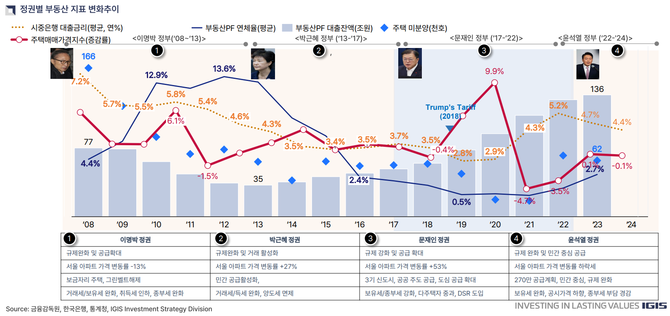

한국 정부는 부동산 시장 안정이란 목표를 위해 모든 정권에서 공급 확대를 추진했다.

동시에 특정 정권에서는 규제와 세금을 낮추어 거래 활성화로 집값을 잡으려 했고, 특정 정권에서는 규제와 세금을 강화해 불필요한 수요를 억제하려 했다.

하지만 집값은 잡히지 않았다.

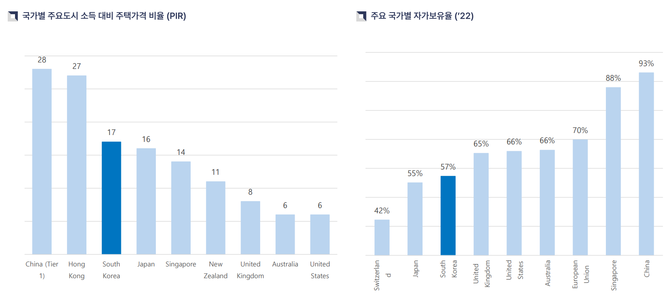

2022년 기준 한국의 연 소득 대비 주요도시 집값 비율은 17배로 미국, 호주, 영국보다도 높다.

반면, 자가보유율은 57%로 65~66%인 미국, 호주, 영국보다 훨씬 낮았다.

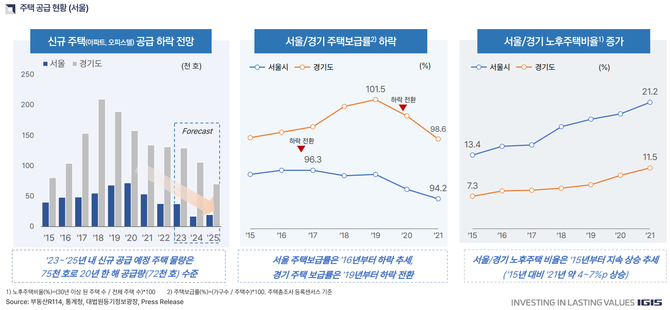

이 와중에 서울은 2016년, 경기도는 2019년부터 주택보급률이 하락했으며, 반면, 서울‧경기의 노후주택비율은 2015년부터 2021년까지 4~7%p 상승했다.

이는 단순히 공급이 적어서 발생한 문제라기보다는 인구구조 변화의 문제도 감안해야 한다.

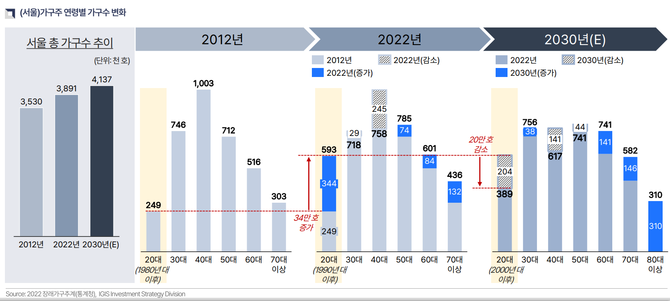

한국 총가구 수는 2012년 3530만, 2022년 3891만, 2030년 4137만 호로 늘어날 전망이지만, 고령층 1~2인 가구 상승에 따른 증가이다.

앞으로 돈을 벌어서 집을 살 20대 가구는 2022년에는 2012년대비 34만호가 증가했지만, 2030년에는 2022년 대비 20만호가 줄어들고, 40대 가구의 경우 14만호나 줄어든다.

최근 공급 주택 중 초소형주택은 연평균 8%가 늘어나고, 수요자의 41%가 20대 및 1인 가구에 집중된다는 건 타 국가보다 상대적으로 높게 형성된 주택가격으로 인해 주택 수요층이 구매 수요에서 소형 임대 수요로 이동하고 있다는 뜻이 된다.

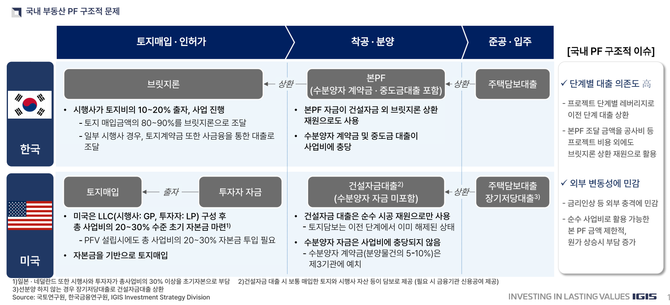

한국의 집값이 높을 수밖에 없는 이유는 다단계 금융 구조 때문인데, 부동산 사업을 하기 위해선 토지와 건설비가 필요하다.

해외에선 사업자가 리츠나 개발회사를 통해 일정 비율의 자기자본을 가지고 사업을 시작하지만, 한국의 경우 상대적으로 매우 낮은 자기자본으로 사업을 시작한다.

그러다보니 초기 비용 상당수를 상대적으로 높은 이자의 대출을 끌어들여 사업을 벌이고, 그렇게 해도 총사업비용을 충당할 수 없기에 사업 중간중간 추가 대출을 받아 앞서 받은 대출과 이자를 갚는 돌려막기식 대출로 사업을 진행한다.

사업 도중의 이자와 대출 비용을 일시에 털어내려면, 최대한 빠른 시기(선분양)에 높은 분양가로 집을 팔 수밖에 없고, 구매자가 높은 분양가를 부담하려면 많은 대출을 받아야 한다.

즉, 구매자는 사실상 부동산 건설 대출을 승계하는 처지에 놓이며, 사업 중간에 돌려막으면서 눈덩이처럼 불어난 대출 부담 및 사업 리스크를 최종적으로 떠안아야 하니 이런 상황에선 무슨 대책을 써도 집값이 낮아질 수가 없는 셈이다.

이 집값이 더 오르거나 유지되려면 다음 집 구매자가 앞서 집을 구매한 사람들이 떠안은 리스크와 부담을 다시 떠안아야 하는데, 경제성장률과 소득이 정체되고, 인구가 줄어들면서 떠안고 싶어도 떠안을 수 없는 상황이 된다.

그렇게 되면 지역별 공동화가 빠르게 진행되고, 일부 집값 급등지역을 제외하고, 주변이 빠르게 식는 현상이 발생하게 된다.

이는 일본 롯폰기, 미국 맨해튼과 같은 초고가 지역에서도 발생하는 현상이고, 다른 나라에서도 사업자가 집을 짓고, 구매자가 살 때 모두 대출을 받는다.

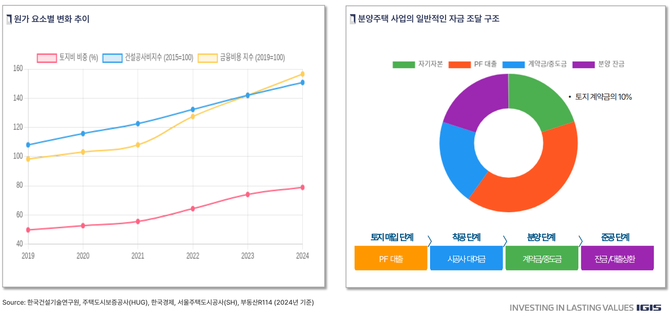

하지만 한국은 부동산 원가를 형성하는 단계에서부터 적은 자본(높은 금융 비용)으로 한정된 공간(높은 토지 비용)에서 막대한 사업비를 충당하다 보니 하이 리스크를 짊어지게 된다.

사업자 입장에선 하이 리스크에 대한 보상을 받기 위해 하이 리턴을 추구하고, 구매자 역시 막대한 대출부담에 따른 하이 리턴 추구 성향을 갖게 된다.

그런데 이 집값을 다음 구매자가 받아줘야 높은 가격이 유지되지만, 20대 인구가 줄어들고, 20대 주택 수요 역시 초소형 주택과 임대 수요로 빠지고 있는 실정이다.

초소형주택 임대수요를 양질의 주택 구매수요로 이동하려면, 토지구매와 금융비용 등 부동산 원가구조에 대한 개혁이 불가피하다.

최자령 이지스자산운용 상무는 시행사의 자기자본이 좀 더 확충되어야 한다는 점을 강조했다.

현재는 토지 계약금 정도의 자기자본을 가지고, 부족한 부분은 계속 대출을 일으켜 충당하지만, 토지 전체를 살 정도까지는 아니더라도 일정 지분 정도는 자기자본으로 충당할 필요가 있다고 제언했다.

토지 구매 시 대출 의존 비중을 줄이기 위해 개발리츠, 조합방식, 지주공동개발, 임차 방식 등 다양한 매입 방식을 고려할 필요가 있다고 전했다.

공사비와 인건비가 지속 상승하는 추세를 고려해 재설계나 리모델링을 통해 기존 부동산의 가치를 올리는 방안도 제시했다.

[조세금융신문(tfmedia.co.kr), 무단전재 및 재배포 금지]

![[부동산 대응세미나] 구기동 교수 "금융규제만으론 집값 안정화 어려워…수요·공급 조절 필요"](https://www.tfmedia.co.kr/data/photos/20250520/art_17472869966087_fcebf9.jpg)

!["45조 보증여력 확보" HUG 자본금 5000억 확충 길 열려…세종시, 전세시장도 '집주인 우위'로 [AI PRISM*부동산 투자자 뉴스]](https://newsimg.sedaily.com/2025/05/15/2GST2UCHFG_1.jpg)

![[부동산 대응세미나] 허훈 교수 "국내 부동산 시장 일반적 해법으로 풀기 어려워"](https://www.tfmedia.co.kr/data/photos/20250520/art_17472873016861_3b1242.jpg)

![[부동산 대응세미나] 김광현 교수 "LTV 등 부동산 규제 실수요자 위주로 재편해야"](https://www.tfmedia.co.kr/data/photos/20250520/art_17472866921195_b9363b.jpg)

![[혁신플랫폼톡]부동산 미로를 헤쳐나가려면](https://img.etnews.com/news/article/2025/03/31/news-p.v1.20250331.f6813d3b244f434fa528cac5b07de42c_P3.png)

![[중앙칼럼] "연봉 20만불 서민이 안 나오게 하려면"](https://www.koreadaily.com/data/photo/202505/14/ce0f734d-4dc7-44a0-a3e1-11794a8ee6e4.jpg)