'양성평등주간 30년', 현실은 한국 성평등 OECD 최하위

"출산휴가 이후 부서 옮기라"…제도 있어도 여전한 차별

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = "출산휴가를 마치고 복귀하려는데 팀장이 '부서를 바꾸라'고 하더군요. 주위에서 '거부할 권리가 있다'고 알려줘 가까스로 원래 직무를 지켰지만, 결국 여성이라서 차별받을 수 있다는 생각이 들었습니다"

지난달 출산휴가를 마치고 회사에 복귀한 김원희씨(35·여)는 "제도가 있어도 관리자가 어떻게 하느냐에 따라 상황이 달라질 수 있다"며 "여성이라는 이유로 언제든 불이익을 받을 수 있다는 불안감이 사라지지 않는다"고 말했다.

◆ 이재명 대통령 '성평등' 강조했지만…OECD 최하위 한국 현실

이재명 대통령 지난 1일 양성평등 주간을 맞아 "성평등 사회로 나아가야 한다"고 강조했지만, 한국 사회의 현실은 여전히 더디다는 지적이 나온다.

2일 뉴스핌 취재를 종합하면 한국은 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 성별 임금 격차가 가장 크고, 여성 관리자 비율 역시 OECD 평균의 절반에도 못 미치는 수준이었다.

양성평등주간은 1996년 제정된 '양성평등기본법'에 따라 매년 9월 1일부터 7일까지 운영되는 법정 기념 주간이다. 우리나라 최초 여성인권선언문인 '여권통문(女權通文)'의 발표일 1898년 9월 1일을 기념해 매년 9월 첫째 주로 정했다.

이 주간은 사회, 경제, 정치 등 모든 분야에서 차별 없이 평등한 문화를 만들어 나가고 성평등의 의미를 되새기기 위해 지정됐다.

정부와 지방자치단체는 이 기간 기념행사와 캠페인을 진행하며 성평등의 중요성을 국민에게 알리고, 실질적인 제도 개선을 촉구하는 등 다양한 활동을 펼친다.

하지만 일각에서는 제도 개선이 아닌 '제도 운용' 방법을 현실화해야 한다고 지적한다.

이주희 이화여대 사회학과 교수는 "적극적 고용 개선 조치, 남성 육아휴직 등 양성평등을 위한 제도는 마련돼 있지만, 기존 제도가 작동하지 않는 현실이라는 게 문제"라며 "제도 실효성을 담보할 방안을 마련하는 것이 더 중요하다"고 강조했다.

실제 김씨의 남편은 '남성 육아휴직'을 사용해 6개월간 아이를 돌볼 예정이었지만, 회사가 조기 복귀를 재촉해 육아휴직을 3개월로 단축할 수밖에 없었다.

한국의 성평등 현실은 여전히 낮은 수준에 머물러 있다는 점은 성별 임금격차와 여성 관리자 비율 등을 OECD 국가들과 비교했을 때 뚜렷이 나타난다.

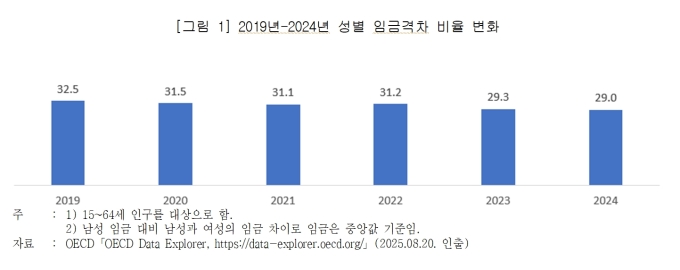

한국여성정책연구원의 '성인지 통계'에 따르면 한국은 OECD 국가 중 성별 임금 격차가 가장 컸다. 2024년 기준 한국 여성은 남성보다 월평균 약 29.0% 적게 임금을 받았다. 이는 한국 남성이 100만원을 벌 때 한국 여성은 70만원 가량의 소득만 올릴 수 있다는 얘기다.

하지만 이조차 최근 5년간 좁혀진 수치다. 한국의 남녀 성별임금 격차는 2019년 32.5%에서, 2020년 31.5%, 2021년 31.1%, 2022년 31.2% 2023년 29.3%로 점차 줄고 있지만, 여전히 OECD 최하위권이다.

◆ "구조적 요인·낮은 인식이 문제"…제도·정책 지원 필요성도

OECD 회원국과 비교 가능 연도인 2023년 기준으로 보면 일본 22.0%, 미국 16.4%, 호주 10.7%, 캐나다 16.5%, 스웨덴 7.5% 등이었다. 회원국 평균 성별 임금격차는 11.3%가량으로, 한국은 이보다 약 2.6배 더 큰 차이를 보였다.

여성의 대표성 관련 통계에서도 한국은 하위권 수준이다. 한국 여성 국회의원 비율은 올해 20.3%였다. 회원국 중 아이슬란드 46.0%, 핀란드 45.5%, 멕시코 50.2% 등 국회의원 절반이 여성인 것과 비교했을 때 턱없이 낮다.

여성 관리자 비율은 지난해 17.5%를 기록했다. 2017년 12.3%에서 5.2%P 상승했지만, OECD 회원국 평균(30~40%)의 절반에도 미치지 못했다.

주요 회원국의 여성 관리자 비율은 2024년 기준 호주 41.7%, 2023년 프랑스 38.9%, 독일 28.6%, 노르웨이 33.7% 등이었다.

이 외에도 지난해 저임금근로자 비율은 전체 임금노동자 중 여성 23.8%, 남성 11.1%로 여성 노동자가 남성에 비해 저임금 노동에 더 많이 종사하는 것으로 나타났다.

이 교수는 "OECD 국가 중 성별 임금 격차가 크다는 사실은 전 세계적으로 부끄러운 일"이라며 "여러 구조적 요인과 사회 전반적인 성평등 인식이 낮은 게 문제"라고 지적했다.

한국여성정책연구원은 "북유럽과 서유럽 국가에서 낮은 성별 임금격차와 저임금근로자 비율을 보이는 것은 제도적·정책적 지원이 효과적으로 작동하는 것"이라며 "성평등한 노동시장 구축, 여성 고용의 질적 향상, 여성의 경력 유지, 임금 투명성 제고 노력 등을 통해 성별 임금격차를 줄이기 위해 노력할 필요가 있다"고 했다.

chogiza@newspim.com

![[평화누리창] 여성가족부를 ‘성평등가족부’로 변경하는 것에 대한 우려](https://www.kgnews.co.kr/data/photos/20250936/art_17567895151236_2edd22.jpg)

![[기고] 인권을 말하면서 생명을 죽이는 법, 가증하다. ‘모자보건법’ 일부개정법률안 강력히 반대한다.](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202509/03/4bc42bd7-6247-4821-a2e6-7f265f4bd8f6.jpg)