통계청, 광복 80년 '한국의 사회동향 2025' 발간

2023년 기준 인구 10만명당 자살사망률 27.3명

주택보급률 2019년 정점 이후 2023년 102.5%

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 삶에 만족하는 국민 비율이 지난 20여년간 꾸준히 상승했지만, 여전히 전체의 절반에도 미치지 못했다.

기대수명은 83.5세로 1970년보다 21.2년이나 늘어났으나, 고령층 자살률이 두드러졌다. 연령대별 인구 10만명당 자살사망률은 70대 39.0명, 80대 이상 59.4명으로 평균(27.3명)을 크게 웃돌았다.

통계청 국가통계연구원은 이 같은 내용이 담긴 '광복 80년, 통계로 본한국 사회의 변화상'(한국의 사회동향 2025) 분석 결과를 27일 발표했다.

◆ 10명 중 4명 '삶에 만족한다'…세대 내 이동 가능성 인식 소폭 상승

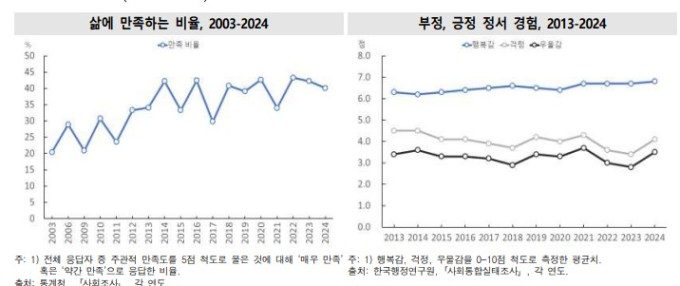

한준 연세대 교수가 분석한 사회통합·주관적 웰빙 영역 주요 동향에 따르면 삶에 만족하는 비율은 2024년 기준 40.1%로 나타났다.

삶에 만족하는 비율은 2003년 20.4%에서 2022년 43.3%로 늘어난 이후 소폭 증가했다. 연구자는 "삶에 만족하는 비율이 절반에 못 미쳤지만, 불만족(12.7%)과 보통(47.2%)의 비율을 함께 고려하면 만족 비율이 낮다고 볼 수는 없다"고 분석했다.

행복감(긍정 정서)은 2024년 6.8점으로, 2013년 6.3점보다 0.5점 올랐다. 걱정은 2013년 4.5점에서 2024년 4.1점으로 0.4점 내려갔으나 같은 기간 우울감은 3.4점에서 3.5점으로 소폭 올랐다.

국민 70% 이상은 '개천용'과 같은 노력을 통한 사회 이동 가능성을 부정적으로 인식한 것으로 나타났다.

세대 간 이동, 세대 내 이동 가능성 인식 모두 2009년에서 2015년까지 점차 감소했다. 이후 세대 간 이동은 큰 변화 없이 비슷한 수준을 유지했다. 세대 내 이동은 2015년 21.8%에서 2024년 27.2%까지 올랐다.

2020년 기준 경제협력개발기구(OECD) 조사에 따르면 빈곤층의 상승 가능성 인식은 56.9%로, OECD 평균인 55.9%보다 소폭 높은 수준으로 확인됐다.

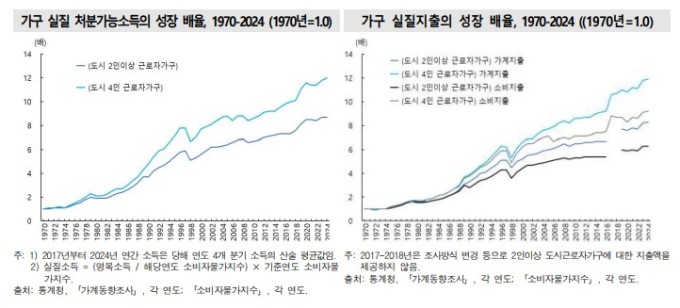

소득·소비·자산 영역의 주요 동향을 분석한 여유진 한국보건사회연구원 선임연구위원에 따르면 2011년 이후 시장소득 빈곤율이 상승하는 추세를 보인 반면 처분가능소득 빈곤율은 지속 하락했다.

여 선임연구위원은 조세 및 공적 이전소득의 재분배 효과가 이같이 나타났고, 불평등도를 의미하는 지니계수도 빈곤율과 유사한 추이를 기록했다고 봤다.

◆ 기대수명 21.2년 늘었지만 70대 이상 고령층 자살률 '경고등'

경제 발전, 생활 수준 및 의료서비스 접근성 확대 등으로 기대 수명은 꾸준하게 증가했으나 인구고령화 및 생활양식 변화 등으로 만성질환 비율 역시 늘어났다.

김동진 보건사회연구원 연구위원이 분석한 건강 영역 주요 동향을 보면 2023년 기준 기대수명은 83.5세(남성 80.6세, 여성 86.4세)로 나타났다. 1970년보다 21.2년(남성 21.9년, 여성 20.6년) 늘어난 수준이다. 사회경제적 수준과 보건의료 향상에 따라 연령표준화 사망률은 지속 하락했다.

다만 주요 만성질환 유병률을 보면 비만은 1998년 26.0%에서 2023년 37.2%로 증가했다. 고콜레스테롤혈증 유병률은 2005년 6.6%에서 2023년 20.9%로 대폭 늘었다.

사망원인 1위인 암의 경우 발생자 수가 1999년 10만1856명에서 2022년 28만2047명으로 크게 증가했다.

자살사망률은 1983년을 기점으로 증가했다. 인구 10만명당 자살사망률은 1983년 8.7명에서 2011년 31.7명, 2023년 27.3명으로 나타났다.

최근 수치인 OECD 평균 자살사망률은 2021년 기준 10.6명으로, 같은 조건 속 한국은 24.3명으로 OECD보다 2.3배 높았다.

70대와 80대 이상 노인의 자살률은 다른 연령대에 비해 두드러졌다. 2023년 기준 70대 자살사망률은 39.0명, 80대 이상 59.4명으로 높은 수준을 보였다.

지역별로는 2023년 기준 충남·충북, 울산, 제주, 강원 순으로 높았고 서울이 가장 낮았다.

김 연구위원은 정신건강 중요성을 강조하면서 "경제 위기, 양극화, 압축성장에 따른 각종 사회적 문제들로 한국의 자살률은 OECD 국가들 중에서도 가장 높은 수준"이라며 "연령별·지역별 자살사망률 격차 또한 지속되고 있다"고 경고했다.

◆ GDP 477억원에서 2557조원으로…5만3000배 확대

국내총생산(GDP)은 지난해 2557조원으로, 1953년 477억원에서 약 5만3000배 성장했다.

오성재 보건사회연구원 부연구위원의 경제 영역 주요 동향 분석 결과에 따르면 1960년대 경제개발계획, 수출지향 산업화 등을 통해 국내총생산이 성장했다. 2000년대 이후에는 IT 산업 발전 등으로 지속적 증가세가 유지됐다.

1960~1980년대는 고도성장의 시기로 성장률이 연 10%를 자주 넘었으나, 2010년대 이후 선진국형 저성장 국면으로 접어들었다.

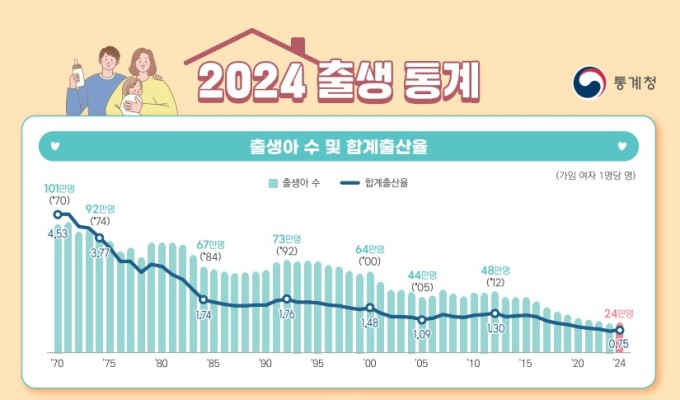

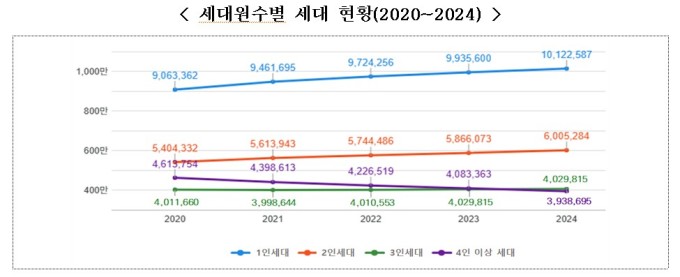

총인구는 지난해 5181만명으로 1949년 2019만명에서 약 2.5배 늘어났으나 향후 감소가 전망된다. 우해봉 보건사회연구원 연구위원은 인구 영역 동향에서 이같이 밝혔다.

출산율 감소가 인구의 규모와 구조 변화에서 가장 중요한 요인으로 작용했고, 1980년대 초반 이후 출산율이 대체출산율 아래로 떨어진 이후 2000년 초반부터 초저출산 현상이 20년 이상 이어지고 있다는 분석이다.

고용률은 지난해 기준 62.7%로, 1963년 52.0%에서 12.7%p 증가했다. 지난 60년간 여성 고용률 상승에 따라 전체 고용률이 완만하게 성장한 것으로 풀이됐다.

주택수는 지속 증가해 2010년 1774만호에서 2023년 2262만호로 약 442만호 늘어났다. 주택보급률은 2010년 100.5%에서 2019년 정점(104.8%)을 찍고 2023년 102.5%를 기록했다.

sheep@newspim.com

![“올해 아기 30만 명 태어난다”… 아기 울음소리 커지는 이유 있다? [수민이가 궁금해요]](https://img.segye.com/content/image/2025/08/26/20250826503462.jpg)