국민의 항생제 이해도는 낮고 의료진도 관행적 처방에서 자유롭지 못해 한국의 항생제 사용량은 OECD 상위권에 머물러 있다. 전문가들은 “누가 잘못했느냐의 문제가 아니라, 항생제를 올바르게 쓰는 문화를 사회 전반에 자리 잡게 해야 한다”며 의료기관의 체계적 관리와 대국민 교육 강화가 병행돼야 한다고 조언한다.

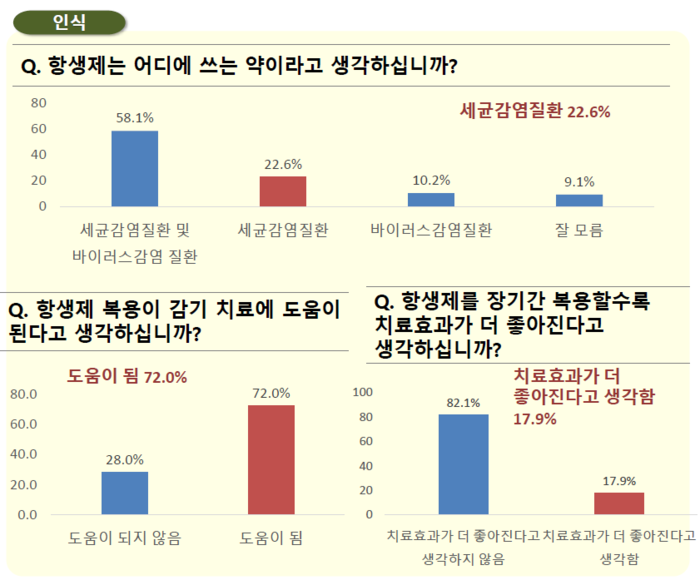

20일 질병관리청의 ‘항생제 적정 사용 인식조사’ 결과에 따르면 국민 10명 중 7명은 감기 치료에 항생제가 효과가 있다고 생각하는 것으로 나타났다. 그러나 실제로 항생제가 바이러스가 아닌 세균 감염에만 쓰이는 약이라는 점을 제대로 이해하고 있는 국민은 20% 수준에 불과했다. 증상이 나아지면 스스로 항생제를 중단하는 비율도 63%에 달했다. 남은 약을 임의로 복용하거나 가족에게 주는 등 부적절한 복약 행태도 여전히 빈번했다.

의료진 역시 항생제 처방 관행에서 벗어나지 못하고 있다. 의료인 90% 이상이 항생제 내성 문제를 “심각하다”고 평가했지만 실제로는 의료진 10명 중 2명 이상이 “필요 없는 상황에서도 항생제를 처방한 경험이 있다”고 응답했다. 주된 이유는 환자의 강한 요구와 혹시 상황이 악화될까 하는 ‘방어적 진료’였다.

이 같은 구조는 고령층·요양병원을 중심으로 빠르게 확산되는 다제내성균(슈퍼박테리아)의 주요 원인으로 지목된다. 질병청에 따르면 카바페넴 내성균(CRE) 전수보고 건수는 2018년 1만 1000건에서 2023년 3만 8000건으로 급증했다. 특히 70대 이상 고령층이 전체 감염의 60% 이상을 차지한다. 항생제 대부분이 듣지 않는 아시네토박터 바우마니균 등에 감염될 경우 2주 사망률이 50%를 넘고 균혈증 등으로 이어지면 30일 사망률이 80%에 달하는 사례도 있다.

하지만 전문가들은 이러한 위기를 ‘의사 한 명의 잘못’으로만 돌릴 수 없다고 강조한다. 간담회 발표자로 나선 감염내과 교수는 “항생제 처방은 의사의 양심이나 성실성만으로 관리될 수 있는 문제가 아니다”라며 “감염내과·약사·진료과·경영진이 한 팀이 돼 처방을 함께 검토하고, 잘못된 처방을 부드럽게 조율해주는 ‘응원 시스템’이 병원 안에 있어야 한다”고 말했다. 이어 “특정 의사를 탓하는 방식이 아니라, 병원 전체가 항생제를 아끼는 문화로 움직일 때만 내성 확산을 막을 수 있다”고 말했다.

정부도 지난 11월부터 300병상 이상 의료기관 78곳을 대상으로 항생제 적정 사용 관리(ASP) 시범사업을 시작했다. ASP는 항생제 종류·용량·기간을 상시 모니터링하고, 광범위 항생제 처방 시 감염내과의 승인 절차를 밟도록 하는 등 체계적으로 관리하는 프로그램이다. 다만 전문가들은 “ASP는 단기간에 성과가 나는 정책이 아니라 최소 5~10년 지속해야 효과가 나타난다”고 입을 모았다.

국내에서는 ASP 효과를 입증한 사례도 나오고 있다. 분당서울대병원은 지난 10년간 감염내과 주도로 항생제 사용량을 관리해 왔는데 그 결과 마지노선 항생제로 꼽히는 카바페넴 사용률이 전국 평균보다 눈에 띄게 낮다. 다제내성균 내성률도 전국 대비 낮은 수준을 유지하고 있어 전문가들은 “지속적이고 조직적인 관리가 결국 내성률을 낮춘다”는 대표적 사례로 평가한다.

전문가들은 항생제 내성이 조용하게 다가오는 위기라며 경각심을 당부했다. 문송미 분당서울대병원 감염내과 교수는 “환자는 ‘빨리 낫고 싶어서’, 의사는 ‘혹시 악화되면 안 될까 봐’ 항생제를 선택하지만 그 결과가 내성균 확산”이라며 “국민·의료진·병원·정부가 함께 올바른 사용 문화를 만드는 것이 무엇보다 중요하다”고 말했다. 이어 “정부의 ASP 지원, 병원의 시스템 구축, 국민 인식 개선이 동시에 일어나야 한국의 항생제 위기를 벗어날 수 있다”고 덧붙였다.

![[시민 건강] 멈출 수 없는 현장, 그래도 지켜야 할 몸](https://www.usjournal.kr/news/data/20251120/p1065621377480580_814_thum.jpg)