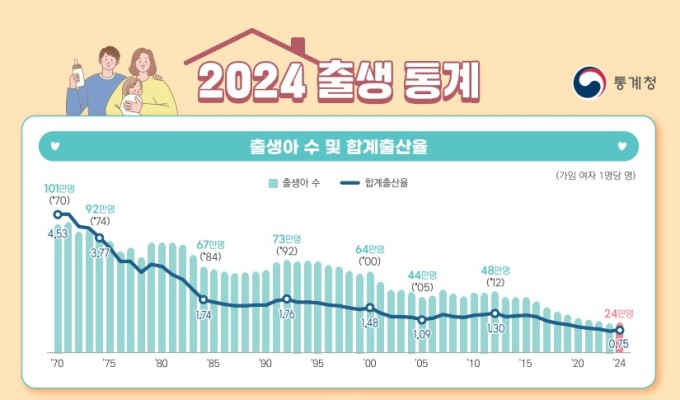

27일 통계청 발표를 보면 지난해 합계출산율이 전년도에 비해 0.03명 높아진 0.75명을 기록했다. 9년 만의 반등이다. 바닥이 어디인지조차 알 수 없던 출산율이 소폭이나마 반등한 것은 반가운 일이다. 눈길을 끄는 또 다른 변화는 ‘비혼 출생’ 증가다. 지난해 혼인 없이 태어난 아기 비중은 5.8%로, 역대 최고를 기록했다. 그러나 경제협력개발기구(OECD) 평균인 41.9%에 비하면 매우 낮다. 결혼한 남녀만 ‘합법적’으로 아이를 낳을 수 있는 현실, 저출생을 심화시키는 구조적 요인의 변화 없이 장기적인 상승세는 기대할 수 없다. 모든 아이가 동등한 지원을 받을 수 있도록 정부가 법적·제도적 체계를 재정립할 때다.

출산율 반등은 30대 여성 인구 확대, 코로나 엔데믹 후 늘어난 결혼·출산 등에 힘입은 것으로 보인다. 2차 베이비붐 세대(1964~1974년 출생)의 자녀 세대가 결혼과 출산 적령기에 접어들면서 출생아 수가 늘었다. 혼인 건수도 지난해 22만건으로 껑충 뛰었다. 여기에 정부의 저출생 대책도 일부 영향을 미쳤을 것이다.

정부는 되살아난 불씨를 다시 꺼뜨려서는 안 된다. 무엇보다 눈여겨봐야 할 점은 비혼 출산의 증가다. 이는 비혼 출산이 새로운 사회현상으로 자리 잡았음을 보여준다. 지난해 통계청 자료를 보면 20대 청년 10명 중 4명(42.8%)이 비혼 출산에 동의했다. 비혼 출산에 대한 긍정적 인식이 확산하고 있음에도, 실제 혼인 외 출생률이 현저히 낮은 현실은 주요 국가들과 달리 혼인 외 출생에 대한 지원이 뒷받침되지 않은 탓이다. 전통적 가족 개념을 전제로 한 편견도 크다. ‘정상가족’이라는 틀에 갇혀 달라지고 있는 세태와 인식을 법과 정책이 따라가지 못하고 있는 것이다.

저출생 극복까지는 갈 길이 멀다. 일터에선 일·가정 양립을 어렵게 만드는 장시간 노동이 여전하고, 육아휴직이 ‘그림의 떡’인 사업장도 많다. ‘법 밖의 가족’은 출산과 양육 지원에서 법적·제도적으로 배제돼 있다. 정부는 ‘결혼 가족’ 단위로 설계된 사회정책 전반을 서둘러 재편해야 한다. 국회도 입법을 통해 ‘정상가족’에 기반한 제도와 규범을 바꾸는 물꼬를 터야 할 것이다. 그러지 않으면 인구절벽에서의 추락을 막아낼 수 없다.

!["불임시술하면 승진" "셋째 휴직 불가"…'저출생 부메랑' 된 장면 [센서스 100년]](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202508/28/541c99be-fb57-47bd-9b54-4879aa4cd79c.jpg)

![[사설] 의료 정상화, ‘지역 필수의료’ 강화부터](https://cdn.jjan.kr/data2/content/image/2025/05/08/.cache/512/20250508580175.png)