[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 저탄소 철강의 시장 창출 해법으로 '등급(label) 중심'이 아닌 감축 실적 인증·거래(Allocated CFP) 방식이 제시됐다.

5일 열린 스틸코리아 행사에서 '저탄소 철강 기준 및 저탄소 시장 창출방안' 발표를 맡은 이상준 서울과학기술대 교수는 "저탄소 전환은 기술만으로 완성되지 않는다. 기준(표준)과 시장을 동시에 설계해야 상용화가 열린다"고 말했다.

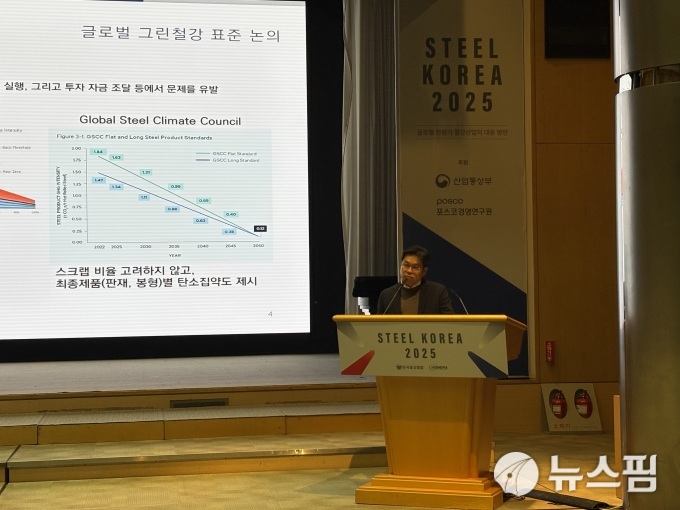

철강업계에서 통용되는 '그린스틸(Green Steel)'은 생산 과정의 탄소배출을 일정 수준 이하로 낮춘 철강을 의미하지만 국가·기업·인증 주체마다 기준이 제각각이다. 같은 제품도 기준에 따라 '저탄소'가 되기도 '일반'이 되기도 하는 구조로 시장·조달·가격 책정에서 혼선과 경쟁 조건의 불확실성을 야기한다.

이 교수는 국제 이니셔티브마다 기준이 달라 '그린스틸' 용어가 혼선을 키운다고 지적했다. 그는 "그린스틸이라는 표현도 요즘은 자제하는 편"이라며 "통일된 기준이 없어 등급만으로 좋다, 나쁘다를 재단하면 현존 최고 기술도 저평가될 수 있다"고 말했다.

이상준 교수는 대안으로 프로젝트 기반 감축 실적을 인증하고, 그 실적을 제품 탄소발자국(CFP)에 '할당'해 거래·이전 가능하게 하는 방식을 제안했다.

아르셀로미탈·타타스틸 등 해외 사례처럼 감축량을 '은행'처럼 적립·이전하면, 저탄소 강재에 가격 프리미엄이 붙는 시장 메커니즘을 만들 수 있다는 설명이다.

이 교수는 "정부가 매년 3.3%씩 일률 감축을 요구하더라도, 현실의 감축은 계단식이다. 검증 가능한 감축 실적을 눈에 보이게 만들어 거래해야 투자가 이어진다"고 말했다.

수요 측 인센티브도 병행을 주문했다. 일본처럼 정부조달·보조금에 저탄소 강재 사용 인센티브를 붙이고, 건축 LCA 기준에 저탄소 자재 가점을 도입하면 소재–수송–건축이 함께 움직인다는 논리다. 자동차 보조금과 연계한 '저탄소 강판 사용 가점'도 사례로 제시했다.

이 교수는 "해외 프로젝트 좌초의 다수 원인은 수소 부족과 수요 부진"이라며, 공정 BAT 정의·감축 산정·인증서 관리/추적 등 표준·인증 인프라를 산업부 주도로 서둘러야 한다고 강조했다.

마지막으로 "기준을 너무 높이면 시장이 붕괴하고, 너무 느슨하면 도입이 지연된다"며 "현실적인 계단형 기준과 감축 실적의 시장화가 산업 경쟁력의 출발점"이라고 말했다.

chanw@newspim.com

![[종합] '기술보다 실행'…스틸코리아 2025, 철강 탈탄소의 현실 해법 찾다](https://img.newspim.com/news/2025/11/05/2511051630405400_w.jpg)