캄캄합니다. 벽에 막혔습니다. 밤이야 기다려 새벽 오면 환해지지만, 벽은 타고넘어야 하지요. 어쩌죠? 버티컬 리밋(vertical limit)입니다. 갑자기 히말라야 K2가 어른거리고 숨이 컥, 막힙니다. 더듬어보는 겨드랑이엔 날개가 없습니다.

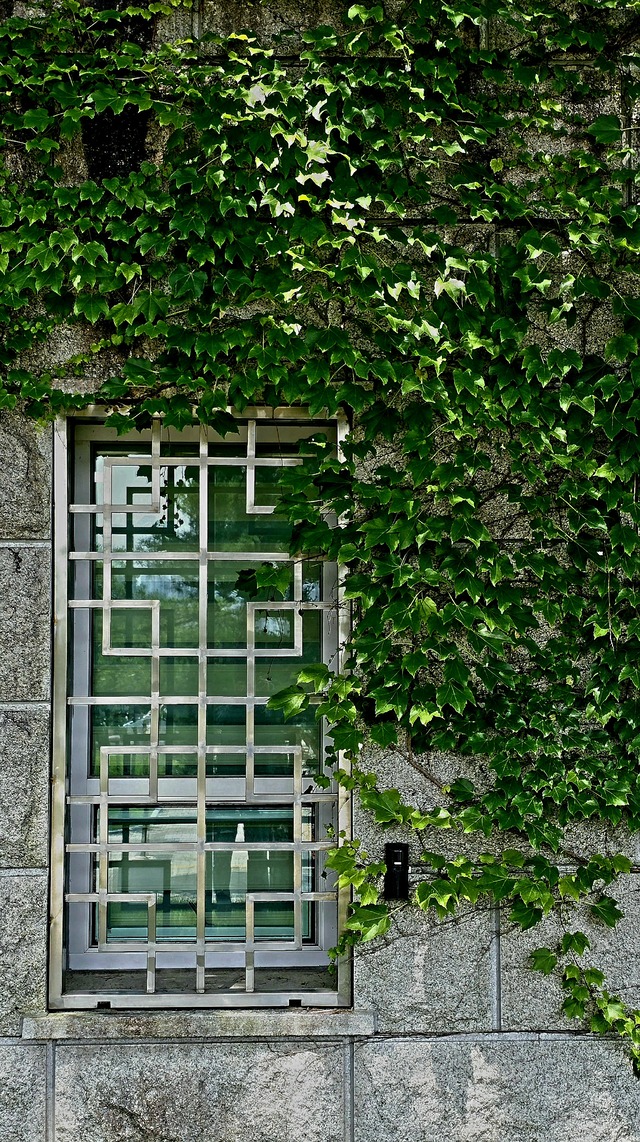

날개가 삼천 리라던가요? 하루 구만리를 난다는 전설의 붕새가 있지요. 쇠기러기는 해마다 시베리아 툰드라를 오가지요. 그러게요, 뱁새 날개라도 달았더라면 저 벽쯤 훨훨 수월할 텐데, 가로막힌 벽 앞에 어쩌자고 빈 죽지일까요? 없는 날개지만 낮이면 태양의 고도를 읽고, 밤이면 별자리를 기억하며 피나게 더듬습니다, 어디쯤 손가락 끝을 겨우 찔러 넣습니다. 실금 하나 찾아내 발가락을 밀어 넣습니다. 그러나 죽을 둥 살 둥 암만 기를 써도 두 손 두 발로는 어림없는 벽, 몸으로 밀어붙이는 수밖에 없겠지요. 담쟁이가 벽을 밀어냅니다. 온몸을 펄럭펄럭 하늘을 건너고 산맥을 넘습니다. 푸릇푸릇 온통 환한 멍이네요. 여름 내내 용쓴 얼굴, 가을이면 발그레 달아오를 것입니다. 날다 지친 새는 날갯죽지를 펼친 채 죽는다던가요? 꿈은 접지 않는 거라는 은유겠습니다.

#안성덕 #풍경 #시인 #담쟁이 #히말라야 #붕새 #은유

기고 gigo@jjan.kr

다른기사보기

!["산의 품에 깃들기만 하면..." 얼굴 없는 시인의 '산' 사진 에세이[BOOK]](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202507/04/c3746d70-5423-40f8-a987-a4c976c9b18f.jpg)

![[제19회 바다문학상 대상작] 미역귀](https://cdn.jjan.kr/data2/content/image/2025/07/03/.cache/512/20250703580199.jpg)

!["나 안 간다// 거기까지가// 여기까지다" 세 줄이 전부, 짦은 시의 맛[BOOK]](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202507/04/9d139c2c-20a9-49a8-bea1-b72bf4cc3ea1.jpg)

![깊은 바다는 어둠 뿐일까...탐사해보니 휘황찬란한 생명의 보고[BOOK]](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202507/04/474d3ed1-9fb2-49a1-b4dc-cafd47c83563.jpg)