정부가 철근을 중심으로 한 설비 규모 조정, 고부가치 철강산업 전환을 골자로 한 '철강산업 고도화 방안'을 발표한 가운데, 업계는 기대보다는 우려의 목소리를 내고 있다. 감산 논의가 담합으로 비칠 수 있고, 설비 규모 조정 과정에서 노조와 갈등이 발생할 수도 있어 부담이 큰 상황이다.

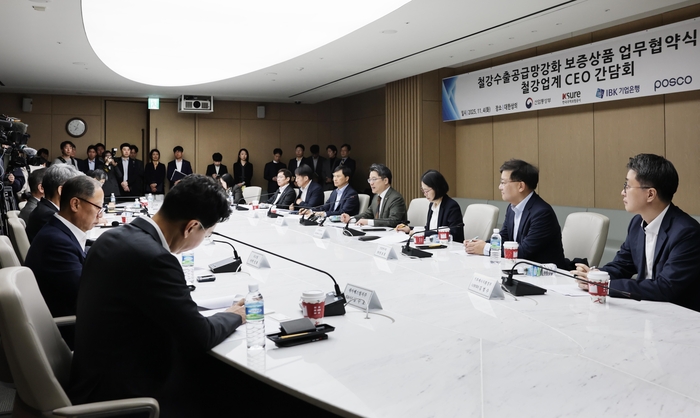

정부는 4일 산업경쟁력강화 관계장관회의에서 △철근 등 경쟁력 약화 품목에 대한 설비 규모 조정 △특수탄소강과 수소환원제철 등 고부가가치 산어 전환 △수출 지원 및 통상 대응 강화 등을 주요 내용으로 하는 고도화 방안을 발표했다.

업계는 이날 발표된 대책 중 기준미달 철강재 유입 차단을 위한 KS 표준 강화, 비철강재 관리·감독 강화, 제3국·보세구역을 통한 반덤핑 규율 강화 등에 대해 긍정적으로 평가했다. 수입산 철강재에 대한 진입장벽을 높여 내수시장을 보호할 수 있다는 점에서다.

다만 철근 등 범용제품의 감산 유도에 대해서는 회의적인 반응을 보이고 있다. 국내 철근 생산 1·2위인 현대제철과 동국제강이 이미 자체적으로 공장 가동을 중단하며 감산을 진행 중이기 때문에 더 이상의 감산은 어렵다는 것이다.

제도적 제약도 크다. 더 많은 감산을 위한 업체간 논의 및 감산을 위한 설비 통폐합을 추진할 경우 공정거래법상 담합으로 간주될 수도 있다. K-스틸법 등을 통해 특례 적용이 되지 않는다면 추가적인 감산은 사실상 불가능하다.

감산을 위한 설비 축소 과정에서 노조와의 충돌 가능성도 큰 부담이다. 정부는 고용유지 노력 등 기업의 경영상 책임 있는 자세를 전제했지만 설비 축소로 인한 전환 배치와 희망퇴직이 불가피할 것으로 보인다. 특히 금속노조 산하 5개 노조가 활동 중인 현대체철의 경우, 강경한 노조 대응으로 인한 생산 차질이 불가피할 것이란 관측도 나온다.

산업용 전기요금 관련 내용이 빠진 것에 대한 아쉬움도 있다. 정부는 이번 대책에 단계적 그린 경쟁력 확보를 위한 전기로 확대를 뒷받침한다는 내용을 담았다. 현재 철강사 제조원가의 약 20%가 전기요금이 차지한다. 수익성 방어에 안간힘을 쓰고 있는 철강사 입장에서는 산업용 전기요금 감면 없는 전기로 확대가 부담스러운 상황이다.

철강 경쟁력 강화 태스크포스(TF) 위원장을 맡고 있는 민동준 연세대 신소재공학부 교수는 “철근 생산 기업의 경쟁력은 대동소이하다. 생산 규모 등이 비슷한 기업이 모여 최적의 방법을 찾는 것이 숙제”라면서도 “철근 회사들이 모여 논의를 하게 되면 오해를 살 수 있다. 이를 극복할 수 있는 방안은 정부가 제시해야 한다”라고 밝혔다.

그러면서 “기술을 개발하는 것보다 철수하기가 더 어렵다”라며 “노동 시장의 문제, 인수 합병 논의 등에서는 오랜 기간 강한 논의가 필요하다”라고 했다.

아울러 “전기로 철강사 중심으로 NDC(국가온실가스감축목표)에 따른 전력 가격 상승에 대한 우려도 크다”라면서 “전기로 공정으로 전환할 때 전력 사용량이 올라가게 되는데 전력 수급과 가격 배정에 대한 정부의 로드맵이 제시되어야 한다”라고 덧붙였다.

조성우 기자 good_sw@etnews.com

![[단독] 한국형 IRA, 전기차·태양광 핀셋 적용…반도체는 제외](https://newsimg.sedaily.com/2025/11/03/2H0B8XNHYF_1.jpg)

![[기고] 주물·주철을 전략 자산으로 대우하라](https://img.newspim.com/news/2025/11/04/2511041109446240.jpg)