꼭 한번 가봐야겠다고 마음먹었던 삼국지의 촉(蜀)나라를 간 것은 어느 해 늦여름이었다. 촉나라는 중국 쓰촨 성 일대를 말하는데 쓰촨 성의 성도(省都)는 청두(成都)이다.

제갈량과 유비의 사적지를 돌아본 뒤에는 청두 시내 인민공원을 가보라는 권유를 받았다. 공원 내 대나무 숲길을 걸으며 본 중국인들의 일상은 평온하기만 했다. 열을 지어 태극권을 하는 남녀 노인들, 전통음악을 윤창하는 중년 여인들, 의자에 앉아 뭉툭한 장기 알로 장기를 두는 아저씨들까지 그들은 서로의 공간을 지키며 각자의 취미를 즐기고 있었다.

독사도 쫓는 화려함 표현 위해

최고의 스승 이름 활용해 작명

봉황도 공작 모습 보고 상상한 새

잠시 후 눈을 돌리니 벤치에 앉아있는 한 노인이 눈에 들어왔다. 흰 수염을 기른 그는 진초록 대나무 숲을 뚫는 햇살을 받으며 조는 듯 명상하는 듯 지그시 눈을 감고 좌우 손가락을 비비고 있었다. 이윽고 노인이 수염을 쓰다듬고 기척을 할 무렵 노인에게 ‘곽(郭)’이라고 말을 붙이자 자신은 ‘권(權)’씨라고 말하며 작고한 자신의 부인도 곽씨라고 나직한 어조로 말했다.

이내 말벗이 된 노인에게 이것저것 물었다. “청두 시내 곳곳에 귀 소제를 해주는 곳이 있는데 귀 소제의 마무리는 공작 털로 해주는 것 같습니다. 팬더 곰으로 유명한 이곳 쓰촨 성에 야생공작도 있나요?”

“쓰촨 성에는 공작이 없지만 남쪽 윈난 성에 가면 드물게 볼 수 있습니다. 아무래도 공작 하면 인도에 가야 하지요.”

공작(孔雀)이라는 한자어에 공자의 성씨인 ‘孔’자가 왜 들어있는지 늘 궁금했던 터라 노인에게 물었다. 대학에서 어문학을 가르쳤다는 노인은 이렇게 설명했다. “어려서 들은 이야기입니다. 옛날 중국인들이 인도에 가서 날개를 활짝 편 공작을 처음 보았을 때 그 화려함에 어안이 벙벙했답니다. 어떻게 해야 공작의 화려함을 제대로 표현할 수 있을까 궁리하다 최고의 스승인 공자(孔子)의 ‘공(孔)’자를 넣기로 했답니다. 중국인들은 대단한 것에는 공(孔)자를 넣습니다. 혹시 ‘사자후(獅子吼)’란 말을 들어 보셨나요? 일찍이 아프리카에 간 중국인들은 사자의 늠름한 모습을 보고 스승 사(師)자를 넣고, 사자의 포효를 듣고 나서는 ‘후(吼)’라고 했지요. 후(吼)자에도 공(孔)자가 들어 있지요.”

권 노인으로부터 공작의 작명 유래를 들은 몇 년 뒤 서울 동대문 근처에 있는 한 행사장에서 열린 힌두교 ‘디왈리’ 축제에 초청받았다.

축제가 끝나갈 무렵 무대에 잠시 침묵이 흐르더니 공작으로 분장한 무희들이 나와 날개를 펴고 너불너불 춤을 추기 시작했다. 이내 관람객들은 인도의 원시림 속에 있는 듯한 몽환에 빠지고 말았다. 모든 축제는 피날레로 기억된다는 말은 틀린 말이 아니었다.

공연이 끝난 후 손님들은 행사를 주최한 인도 신사와 공작에 관한 이야기를 나누었다. 누군가 인도 어느 지방에 공작이 많은지 물었다.

“공작은 인도네시아 자바 섬과 아프리카 콩고에도 있지만 인도 공작의 경우 10만 마리 정도가 서식합니다. 대부분 인도 남부 타밀나두에 살지요. 공작도 신비로운 새지만 공작이 사는 타밀나두 역시 태고의 신비함과 아름다움을 간직한 곳입니다. 아침 안개가 걷힌 타밀나두의 숲에는 코브라가 머리를 들고 외출을 하면 그 뒤를 몽구스가 따르지요. 이어서 숲 저편에서는 공작이 트럼펫 소리 같은 울음소리를 내지요. 제가 그 지방에서 들은 이야기는 마당이 있는 집은 공작을 키우는데 공작이 있으면 코브라가 얼씬거리지 않는다고 합니다.”

모두 코브라가 왜 공작을 피하는지 궁금해하자 그는 답변을 준비해둔 것처럼 말했다.

“공작의 날개를 한번 보세요. 여러 개의 눈(目) 문양이 있지요? 그리스 신화에서는 그 문양을 ‘아르고스의 눈’이라고 하는데 100개쯤 됩니다. 코브라가 공작과 마주치면 코브라는 수많은 아르고스의 눈을 노려보지 못하고 헷갈려 어찌할 바를 모르다 피해버리는 것입니다.”

모두가 흥미롭게 그의 설명을 들었다. 이번에는 한국에 온 지 일주일밖에 되지 않았다는 외국인이 나에게 질문을 던졌다.

“한국 지도자의 사진 배경에는 두 마리의 공작문양이 있고 그사이에는 꽃 한 송이가 있는데 그 꽃을 뭐라고 부르나요?”

“말씀하신 공작문양은 실은 공작이 아니고 봉황입니다. 영어로는 봉황을 피닉스로 번역합니다. 봉황은 공작의 모습을 보고 상상한 새라고 하지요. 봉황 사이에 있는 꽃 한 송이는 ‘무궁화’라는 꽃입니다.”

누군가 덧붙였다. “메소포타미아인들은 공작의 모습에서 불사조를 상상했지요.”

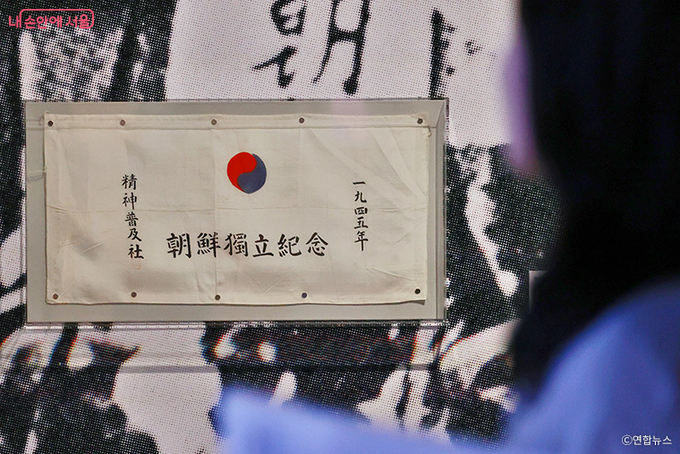

그날 행사를 주관한 인도 신사는 이렇게 마무리 인사를 했다. “8월 15일은 한국의 광복절입니다. 인도의 독립기념일도 8월 15일입니다. 봉황과 공작이 함께 불사조가 되기를 희망합니다.”

한국과 인도의 우호를 위해 인도신사를 소개한 조(趙)선생께도 감사를 표한다.

곽정식 수필가

![[소년중앙] ‘연결’ 중시한 오세아니아 문화…장신구 하나에도 여러 의미 담겼죠](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202508/11/6201abab-710c-4121-86b7-9fa3ef1b2d40.jpg)

![문체부 박물관과 국가유산청의 문화유산 활용 다른 점은, 같은 점은 [최수문 선임기자의 문화수도에서]](https://newsimg.sedaily.com/2025/08/12/2GWLGQTTO5_7.jpg)