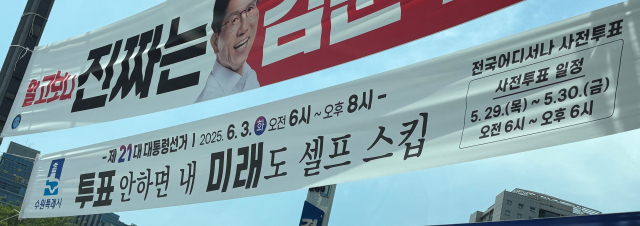

‘찍을 사람이 없다’, ‘그래도 아무개는 절대 안 된다’ …. 선거철이면 매번 들리는 유권자들의 푸념이다. 이번 대선에서도 마찬가지다. 투표장에 간 유권자들이 꼭 좋아하는 후보를 찍는 것은 아니다. 마지못해 ‘가장 덜 나쁜’ 후보, 차악(次惡)을 선택하는 경우가 많다. 헌법이 보장한 소중한 권리를 행사하기 위해 투표장에 들어선 유권자들은 ‘선택’을 강요받는다. 물론 어떤 후보에게도 기표하지 않은 채로 투표함에 용지를 넣을 수는 있지만 이런 유권자들의 표심은 드러나거나 반영되지 않는다. 우리나라 공직선거에서는 기권표를 따로 분류하지 않기 때문이다. ‘공직선거법(제179조)’에 따라 ‘무효표’로 싸잡아 처리돼 투표율에만 반영될 뿐이다.

‘지지하는 후보가 없다’는 의사를 에둘러 표시한 ‘기권표’는 특정 후보를 찍을 의사가 있었지만 실수로 표기를 바르게 하지 못한 표와는 구분해서 처리하는 게 맞다. 확고한 의지를 담은 기권표는 엄연한 의사표시로 권리행사의 한 방식이다. ‘찍을 사람이 없다는 것’도 마땅히 존중받아야 할 국민의 의사표시다. 정치권을 향한 항의이자 절규이기도 하다. 지지후보가 없다는 주권자의 명확한 의사표시(기권표)는 아예 권리를 포기하는 기권과도 당연히 구분되어야 한다.

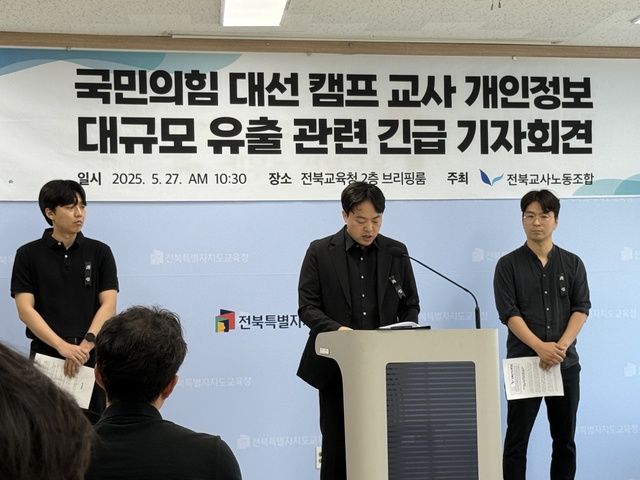

기권표가 인정될 경우 이를 행사하는 유권자들은 ‘누가 당선돼도 상관없다’는 무관심층일까? 그렇지 않다. 후보들의 행적과 공약을 예의주시해온 유동층·중도층일 가능성이 높다. 특정 정당을 맹신해 후보의 비리나 명백하게 드러난 부도덕성까지 애써 옹호하면서 이른바 ‘묻지마 투표’를 하는 ‘고정지지층’보다 훨씬 더 존중받아야 한다. 온갖 막말과 범죄로 얼룩진 인물들이 국회와 지방의회에 입성할 수 있었던 것도 바로 이 묻지마 투표 덕분이지 않은가. 인물과 정책평가는 내팽개치고, 묻지마 투표로 민주주의를 모독해온 유권자들을 격려하고, 부추긴 세력이 여전히 득세하고 있다. 분열과 대립의 시대, 이번 대선에서도 묻지마 투표가 우려된다. 소중하게 지켜온 우리 민주주의를 좀먹는 행위다.

왜곡되지 않은 민의를 더 정확하게 반영할 수 있는 투표방식을 찾아야 한다. 투표용지 기표란 맨 아래에 ‘지지후보 없음’ 칸을 마련해 기권표를 인정하고, 이 기권표가 최다 득표 후보의 표보다 많다면 당선자를 내지 않는 방법이 있다. 이러면 유권자들이 선거에 더 적극적으로 참여하고, 정당과 후보들은 국민을 조금이라도 두려워하게 될 것이다.

여러 부작용도 예상된다. 기권표가 쏟아져 나온다면 당선자 확정절차가 늦어지면서 선거 일정은 물론 국정에도 차질이 생길 수 있을 것이다. 그렇다면 ‘무용론(無用論)’까지 나온 ‘지방의원 선거’에 우선 적용해보면 어떨까? 어떤 방식으로든 선거를 다시 치르면서 지방의회 개원 일정에 차질이 생길 수 있다. 하지만 그보다는 기본 자질조차 갖추지 못한 인물을 걸러내고 참일꾼을 뽑는 게 훨씬 더 중요하지 않겠는가.

/ 김종표 논설위원

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#기권 #기권표 #무효표 #투표

김종표 kimjp@jjan.kr

다른기사보기

![[ICT광장] 희망을 산다는 것-복권과 선거권의 가치 비교](https://www.koit.co.kr/news/photo/202505/130548_83013_240.png)

![[대선 TV토론] 이재명·김문수·이준석, '위성정당 방지법' 도입 찬성](https://img.newspim.com/news/2025/05/27/250527202701976_w.jpg)