데이터처, '2025년 상반기 기혼여성 고용 현황' 발표

'18세 미만 자녀' 동거 여성 고용률 64.3%…1.9%p↑

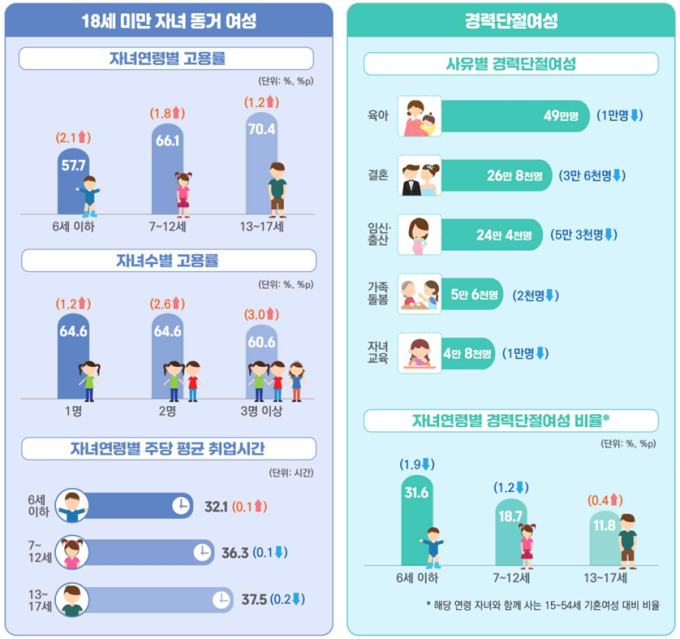

자녀 많거나 어릴수록 고용률 하락…'젊은 부모' 고충

기혼여성 중 '경단녀' 비율 하락…7명 중 1명은 경단녀

경단 사유 '육아·임신·출산'…경단 기간 '10년 이상' 1위

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 올해 상반기 18세 미만 자녀와 함께 사는 기혼여성의 고용률이 64.3%를 기록해 전년보다 소폭 상승한 것으로 나타났다. 하지만 자녀가 많거나 어린 경우에는 고용률이 여전히 낮아, 육아 부담이 여성의 노동시장 참여를 제약하는 구조가 지속되고 있다.

경력단절여성은 110만5000명으로 전년보다 11만명 감소했다. 단절 사유의 44.3%는 '육아'였으며, 단절 기간의 42.1%가 10년 이상의 '장기 단절'로 확인됐다. 경력단절 해결이 기혼여성 고용 확대의 핵심 과제로 떠올랐다는 해석이다.

◆ 15~54세 기혼여성 고용률↑…자녀 많을수록 일하기 어려워

20일 국가데이터처가 발표한 '2025년 상반기 지역별 고용조사 기혼여성의 고용 현황'에 따르면, 올해 상반기(4월) 기혼여성 중 18세 미만 자녀와 함께 사는 여성의 고용률은 64.3%로 전년 상반기보다 1.9%포인트(p) 상승했다. 같은 기간 15~54세 기혼여성의 고용률은 67.3%로 전년 동기보다 1.3%p 올랐다.

올해 상반기 기준 15~54세 기혼여성은 총 740만3000명으로, 같은 나이대의 전체 여성(1315만3000명) 중 56.3%를 차지했다. 15~54세 미혼여성은 575만명으로 전체의 43.7%에 해당했다. 전년과 비교해 15~54세 기혼여성은 25만1000명 줄어든 반면, 같은 나이대 미혼여성은 3만명 늘었다.

전체 15~54세 기혼여성(740만3000명) 중 취업자는 498만4000명으로 집계됐다. 취업자 수는 전년에 비해 6만9000명 줄었지만, 고용률은 1.3%p 증가했다. 740만3000명 가운데 18세 미만 자녀와 동거하는 취업여성은 266만9000명으로 전년 대비 1000명 늘었고, 고용률도 1.9%p 올랐다.

18세 미만 자녀와 함께 사는 기혼여성의 고용률은 ▲45~49세(67.9%) ▲50~54세(66.5%) ▲35~39세(64.7%) ▲40~44세(64.5%) ▲30~34세(57.8%) 순으로 높았다.

전년과 비교하면 35~39세(+4.5%p)와 40~44세(+2.3%p)의 고용률 상승폭이 컸다. 반면 15~29세 고용률은 전년 대비 6.6%p나 하락해, 젊은 층의 육아·출산시장과 노동시장 연결이 특히 취약한 구조가 드러났다.

자녀 수별로 보면 '자녀 1명·2명'은 64.6%에 '3명 이상'은 60.6%로, 자녀 수가 많아질수록 고용률이 낮아지는 추세가 뚜렷했다. 자녀 연령별로도 ▲'6세 이하' 57.7% ▲'7~12세' 66.1% ▲'13~17세' 70.4% 등으로, 아이가 어릴수록 일하기 어렵다는 현실이 여전히 유효한 것으로 확인됐다.

산업별로 살펴보면 취업자는 보건업·사회복지서비스업(47만5000명·17.8%)과 교육서비스업(41만7000명·15.6%), 도·소매업(33만4000명·12.5%) 등에 집중됐다. 전년과 비교해 교육서비스업은 1만4000명, 보건업·사회복지서비스업은 8000명 증가했다. 반면 도·소매업은 1만명 줄었다.

직업별로는 관리자·전문가(93만6000명·35.1%)와 사무직(77만명·28.9%)이 절반 이상을 차지했다. 종사상 지위 기준으로 상용 근로자는 178만6000명(80.6%)으로 전년 대비 1만7000명 증가하고, 임시·일용직은 43만명(19.4%)으로 8000명 감소하면서 고용 안정성은 전반적으로 개선 방향을 보였다.

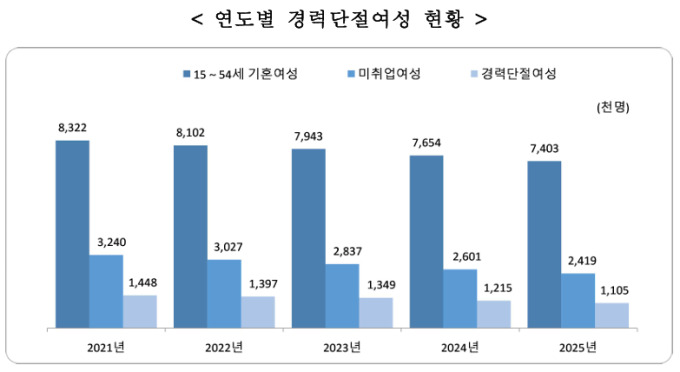

◆ 경력단절여성 매해 감소세…단절 발생시 '10년 이상' 장기화

올해 상반기 기준 경력단절여성은 110만5000명으로 전년 대비 11만명 감소했다. 전체 15~54세 기혼여성(740만3000명) 중 경력단절여성 비율은 14.9%로 전년 대비 1.0%p 줄었다. 전체 경제활동 여건이 개선되면서 경력단절이 감소 추세를 보였지만, 여전히 기혼여성 7명 중 1명꼴로 경력단절 상태에 있는 셈이다.

경력단절여성은 해마다 감소하는 흐름을 보이고 있다. 상반기 기준으로 지난 2021년에는 144만8000명 규모였지만, 이후 ▲2022년 139만7000명 ▲2023년 134만9000명 ▲2024년 121만5000명 ▲2025년 110만5000명 순으로 줄어들었다.

연령별로는 40~44세(30만5000명)와 35~39세(23만4000명)가 가장 많았다. 특히 30~34세는 전체 기혼여성 대비 단절 비율이 21.8%로 가장 높아, 첫 출산·육아 충격이 노동시장과 직결된다는 구조적 문제를 명확하게 드러냈다. 단절 비율은 50~54세(7.6%)에서 가장 낮았다.

경력단절여성이 일을 그만둔 사유로는 '육아'가 44.3%로 가장 컸고, '결혼'(24.2%)과 '임신·출산'(22.1%)이 뒤를 이었다. 이 세 가지 요인이 전체의 약 90%를 차지했다. 육아의 비중은 15~29세(40.4%)와 30~39세(48.5%), 40~49세(45.1%) 등 모든 연령대에서 가장 높았다.

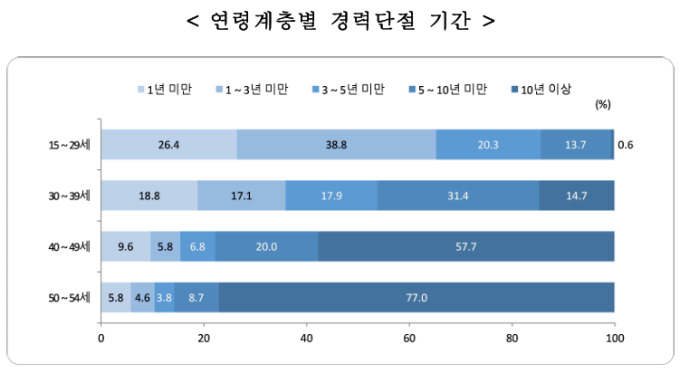

경력단절 기간은 '10년 이상'이 42.1%로 가장 많았다. 이어 5~10년 미만(22.3%), 1년 미만(13.2%), 1~3년 미만(11.3%) 순이었다. 단절이 한번 발생하면 장기화되는 경향이 강하다는 뜻으로 해석된다.

18세 미만 자녀와 함께 사는 기혼여성(415만명) 중 경력단절여성은 88만5000명으로 전체의 21.3%에 해당했다. 이 중 '6세 이하' 자녀를 둔 경우 단절 비율이 31.6%에 달했다. '7~12세'는 18.7%, '13~17세'는 11.8%로 각각 나타났다. 영·유아기 자녀를 돌보는 시기일수록 여성의 노동시장 이탈 위험이 컸고, 자녀의 나이가 많을수록 단절이 덜했다.

rang@newspim.com