지난 7월 마지막 주, 이틀 간격으로 미국과 중국이 각각 국가 차원의 인공지능(AI) 성명서를 발표했다.

미국은 7월 23일 '위닝 더 레이스:America's AI 액션 플랜'을 발표하며 미국 중심의 AI 패권 전략을 발표했다. 3건의 행정명령으로 구성됐다. 핵심은 단순하다. AI를 21세기 패권 경쟁의 핵심으로 규정하고, 중국을 대상으로 한 AI승부에서 반드시 승리하겠다는 것이다.

이틀 후인 7월 25일 중국은 13개 항목으로 구성된 '글로벌 AI 거버넌스 행동 계획'을 발표했다. 중국은 AI 개발에 있어 균형잡힌 통제와 협력체제 구축을 제안했다. 트럼프 행정부의 핵심 키워드가 승리이고, 시진핑 정부의 AI 핵심 키워드는 포괄적 협력이다.

트럼프 행정부의 'AI 경주에서 승리' 전략은 지극히 미국적이다. 미국의 건국 이후 팽창과 패권 형성의 역사적 흐름과 놀랍도록 유사한 전략적·이념적 패턴을 따르고 있다. 미국의 역사는 건국 이래, 18세기 말 서부 개척시대에서 1950년대 2차 세계대전 이후 미소간의 핵 경쟁, 1960년대 시작된 우주 개발경쟁 등에 이르기 까지 미지의 영역을 정복하고 자원을 선점하는 과정이었다. 미국은 선점을 위한 다음 승부처를 AI 디지털 공간으로 정의했고 승부의 대상은 중국이다.

중국의 '글로벌 AI 거버넌스' 전략 역시 대단히 중국적이다. 중국의 '글로벌 AI 거버넌스' 는 단순한 기술 전략이 아니라, 중국이 오랜 세월 동안 다민족 국가로서 축적해온 통합과 공존의 경험을 반영한 세계관의 확장판이다. 중국은 한족을 중심으로 하되, 55개 소수민족과 함께 살아온 국가다. 광대한 국토 안에서 언어, 종교, 문화, 생활 방식이 다른 민족들이 다양성을 인정받으면서도 하나의 체제 아래에서 공존해온 경험이 중국이 주장하는 AI 시대의 '포용적 거버넌스' 라는 전략적 모델에 깊이 스며 있다.

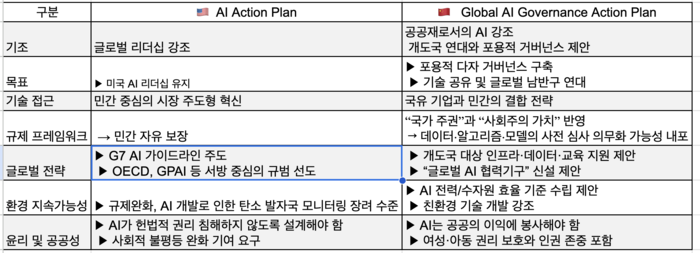

양국의 성명서는 구체적인 기술, 환경, 협력방식 등에서 뚜렷한 대비를 보인다.

트럼프 행정부의 AI 액션 플랜은 '간접 개입 중심의 전략'이다. AI 기술이 본질적으로 빠르게 변화하고 시장 기반으로 움직이는 영역이라는 것을 인식하고 있다. 정부는 AI 인프라와 관련한 각종 규제를 대폭완화하고, 미국의 강력한 민간 기술역량을 외교 네트워크를 최대한 활용해 우방 진영에 확산시키는 것이 골자다. 주도는 민간이 하고, 정부는 규제 완화등 촉진자와 조율자로서의 역할을 수행한다.

중국 정부의 AI 액션 플랜에는 '정부와 민간이 모두 분담해 직접 참여할 것'을 제안하고 있다. 민간부분이 기술 혁신 주체임을 인정하되, 교육과 의료등 공공부분에서는 정부가 적극적으로 참여하는 모델이다.

이번 성명서에서는 특히 두 가지 부분에서 양국의 입장이 판이하다. 하나는 인프라 구축 전략, 또 하나는 국제협력 전략이다.

AI 인프라 구축에서 미국은 환경규제 완화, 절차 간소화등 시장 친화적 입장을 취하고 있다. 반면 중국은 AI 인프라 구축과 관련된 환경문제, 지속가능성 이슈를 강조하고 있다.

국제협력 모델에서 양국의 접근방식이 반대다. 미국은 글로벌 AI질서를 자국 기술로 구축하고자 한다. 이번 행정 명령서에 '미국의 AI기술과 표준을 전 세계에 채택시키도록 한다'라는 문구가 있다. 영향력 확대의지를 대놓고 드러낸다.

반면, 중국은 기술 동맹 구축에 있어 유엔(UN)등 국제기구를 통한 포용적 국제협력에 방점을 찍고있다. 중국 입장에서는 도덕적 명분과 포용력을 앞세우는 것이 많은 국가들에 동의를 얻어내기 유리하다. 각국의 동맹전략 이면에는 자국의 AI기술력, 물리적 그리고 디지털적 국제정치 지형을 고려한 고도의 외교공학적 계산이 깔려있다.

이제 AI 글로벌 기술 패권 경쟁이 AI 거버넌스 영역까지 확대됐다. 이번 미국과 중국 AI 행동 계획은 각자의 이념과 전략을 반영한 대조적인 청사진이다. 미국은 '경쟁을 통한 주도' 와 중국은 '협력을 통한 공유'라는 구호를 앞세웠다. 미국은 기술력을 앞세운 실용주의로, 중국의 계획은 포용력과 도덕성을 앞세운 명분으로 싸움을 걸고 있다.

두 강대국의 노선 차이는 AI의 3대 강국을 목표로 하는 우리에게 매우 어려운 선택과 균형의 과제를 안기고 있다. 우리는 이 두 비전이 충돌하고 조율되는 과정을 지켜보면서, 우리의 범 국가차원의 AI 전략에서 어떻게 균형잡힌 전략을 마련해야할지 지혜를 모아야 할 시점이다.

원유집 KAIST 교수 ywon@kaist.ac.kr

<필자>KAIST 교수, KAIST 스토리지 연구센터장이다. 서울대에서 학사·석사를 받고 미국 미네소타대에서 컴퓨터과학으로 박사 학위를 받았다. 인텔에서 근무 후, 1999년 한양대에서 교수생활을 시작했고, 2019년 부터 KAIST 전자공학과 교수로 재직 중이다. 제39대 한국정보과학회 회장을 역임했다. 셋톱박스용 파일시스템, 플래시 메모리용 펌웨어등 상용기술개발에 성공하고, 세계 스토리지 기술발전에 일조했다. 운용체계 분야의 세계적 권위자다. 우리나라 시스템 소프트웨어의 경쟁력 강화를 위해 노력하고 있다.

카이스트 교수 원유집

![[동십자각] 美·中 사이 韓 외교의 길](https://newsimg.sedaily.com/2025/08/03/2GWHEB6CYM_1.jpg)

![[기고] '전략적 유연성의 숨겨진 진실' 주한미군 역할 변화의 진실](https://img.newspim.com/news/2022/03/31/2203311505460710.jpg)

![[해커스 한국사]안지영 쌤의 적중 한국사 퀴즈](https://image.mediapen.com/news/202507/news_1033243_1753920704_m.png)