강원도 영월군 상동읍의 텅스텐 광산이 30년 만에 재가동을 앞두고 있다. 1994년 폐광 전까지 이 광산을 운영했던 대한중석은 1950년대 한국 수출의 절반 이상을 담당했으나 값싼 중국산에 밀려 경쟁력을 잃고 매각됐다. 캐나다 원자재 기업이 인수한 ‘상동 광산’이 부활하는 배경에는 국제 텅스텐 가격의 급등이 있다. 한때 흔하디 흔했던 텅스텐이 이제는 ‘푸른 보석’으로 불리며 가치를 인정받고 있다. 반도체와 배터리 등 첨단 전자제품 제조에 필수적인 텅스텐의 수요가 폭증하고 있기 때문이다. 상동 광산의 재개는 전 세계적인 광물 쟁탈전의 상징적 장면이자 한국 역시 이 치열한 경쟁에서 자유롭지 않음을 보여주는 사례다.

‘광물 전쟁’은 미국·중국을 중심으로 벌어지는 핵심 광물 쟁탈전을 다룬 책이다. 로이터 통신에서 에너지 전문 기자로 활동해온 저자는 글로벌 경제 패권과 친환경 에너지로의 전환 과정에서 부각된 광물의 전략적 가치에 주목했다. 각종 무기, 스마트폰, 반도체 등 첨단 제품 제조에 필수적인 핵심 광물은 리튬, 구리, 니켈, 코발트, 흑연, 망간과 희토류를 일컫는다. 희토류는 원재료 자체는 희귀하지 않으나 정제·추출이 까다로운 세륨 등 17종의 금속을 지칭한다.

과거 에너지 안보와 경제 우위 확보의 열쇠가 원유와 천연가스 같은 화석연료였다면 이제는 핵심 광물 공급망 장악이 국가의 경제는 물론 존립까지 좌우하는 결정적 요소로 부상했다. ‘새로운 오일’이라고 불리는 것도 이 때문이다.

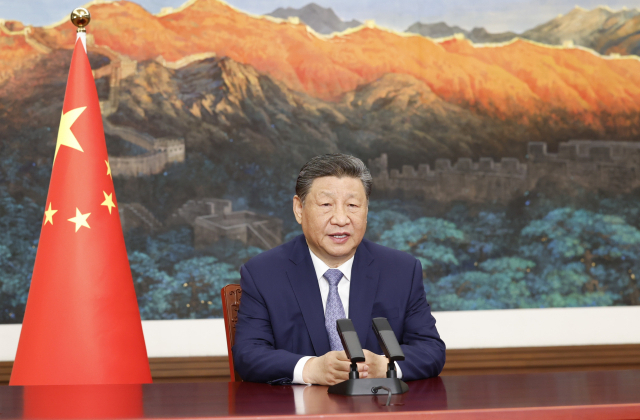

외딴 지역 땅속 깊은 곳에서 채굴되는 ‘돌덩이’의 전략적 가치가 세계적 관심사로 대두된 것은 비교적 최근의 일이다. 2010년 중국이 일본과의 영유권 분쟁 과정에서 희토류 수출을 제한하며 자원을 외교적 무기로 활용한 것이 계기가 됐다. 2019년 미중 무역 갈등이 격화되자 중국은 다시 자원 수출 제한 카드를 꺼내들었고 올해 초에도 유사한 조치로 미국의 자동차, 방산, 반도체 산업 전반에 위기감을 조성했다. 이러한 상황에 충격을 받은 미국을 비롯한 서방 국가들은 뒤늦게 광물 확보 경쟁에 뛰어 들어 중국과 총성 없는 전쟁을 벌이고 있다.

저자는 미국이 어떻게 핵심 광물을 중국에 의존하게 되었는지 세밀하게 추적한다. 캘리포니아 모하비 사막의 마운틴패스 광산은 한때 세계 최대 희토류 생산지였으나 1990년대 중국의 공세에 밀려 2002년 문을 닫았다. 이후 미국은 첨단 무기 제조에 필요한 희토류마저 중국에서 수입하는 상황에 처했다. 우여곡절 끝에 마운틴패스 광산은 재가동됐고 현재 미국에서 유일하게 운영 중인 희토류 생산기지다. 광활한 영토를 가진 미국에 핵심 광물 매장량은 풍부하다. 그러나 생산·가공 시설은 수익성 부족을 이유로 개발이 지연됐고 환경 단체와 지역 주민의 반발, 각종 규제로 인해 번번이 개발 시도는 지속적으로 좌절됐다.

반면 중국의 전략은 달랐다. 덩샤오핑은 1987년 “중동에는 석유가 있고, 중국에는 희토류가 있다”며 국가적 차원의 개발을 시작했다. 이후 중국은 환경 문제를 감수하며 국내 광산 개발에 박차를 가했고 남미·아프리카 등을 훑터 쓸모 있는 광산들을 ‘싹쓸이’ 하다시피 했다. 세계 최대 구리 매장지인 아프가니스탄 메스아이낙 개발을 위해 탈레반과 16년간 협상한 끝에 지난해 7월 광산 착공에 성공한 것이 대표적 사례다. 중국의 광물 자원 무기화는 50년을 내다본 장기 전략이었던 셈이다. 현재 중국은 전 세계 희토류 채굴의 70%, 가공의 90%를 장악했으며 리튬 가공의 60%, 코발트 가공의 73%를 차지하고 있다.

친환경 에너지로의 전환에는 핵심 광물이 필수적이나 생산·가공 시 환경 오염이 발생한다. 광물 전쟁에 나선 미국을 비롯한 서방국이 처한 딜레마다. 폐전자기기의 광물을 재활용하거나 환경 영향을 최소화하는 첨단 기술이 대안으로 제시되고 있으나 생산량 측면에서 한계가 뚜렷하다. ‘새로운 오일’로 부상한 핵심 광물의 안정적 공급망 구축은 더 이상 남의 일이 아니다. 전 세계 자원 채취 현장과 정책 입안자, 업계 관계자들에 대한 광범위한 취재를 바탕으로 한 이 책은 명쾌한 해결책을 제시하지는 않지만 우리가 직면한 자원 패권 시대의 현실을 냉정하게 조명한다. 2만 5000원.

![수출 이끌며 경제성장 견인…에너지 개발 '퍼스트무버'로 진화 [종합상사 도입 50주년]](https://newsimg.sedaily.com/2025/05/22/2GSWC8HQSO_4.jpg)

![[GAM]구리와 함께 몸값 뛴다 FCX ① AI부터 트럼프까지 '호재'](https://img.newspim.com/news/2025/05/21/2505210206375691.jpg)

![종합상사 지정 50주년…수출 첨병서 에너지 개발 '퍼스트무버'로 [biz-플러스]](https://newsimg.sedaily.com/2025/05/23/2GSWQ4A0CT_1.jpg)

![[기고] 알래스카 천연가스 개발, 한국의 선택은](https://www.koreadaily.com/data/photo/202505/23/a0b628c0-14fa-4f4c-b25c-1f25670dcc74.jpg)

![[ETF줌인] 국내 유일 獨 우량주 집중 투자…반년새 32% 뛰어 美지수 압도](https://newsimg.sedaily.com/2025/05/23/2GSWSP09LH_1.jpg)