전국택시운송사업조합연합회와 카카오(035720)모빌리티가 이번 협약을 계기로 자율주행 택시 도입 관련 제도 개선과 정책 제언을 논의한다. 서비스 운영을 위한 데이터 공유 및 기술 협력과 운수 종사자 대상 직무 전환 교육도 검토한다. 한국 로보택시 도입을 위해 업계가 ‘첫 단추’를 끼운 것이다.

14일 모빌리티 업계는 카카오모빌리티와 법인 택시 업계의 동맹을 ‘미래 생존’을 위한 선택으로 보고 있다. 미국과 중국은 수천 대의 로보택시 운영을 통해 패권 전쟁을 벌이며 한국 시장 진출도 노리고 있다. 카카오모빌리티는 변화에 뒤처지면 도태될 수 있고, 기사 구인난에 시달리는 법인 택시 업계도 도입을 마냥 막다가는 협상력까지 잃을 수 있다. 카카오모빌리티 관계자는 “자율주행 택시 상용화 시대를 미리 대비하는 차원에서 택시 산업의 혁신 및 경쟁력을 강화하기 위해 포괄적 업무 제휴를 맺었다”고 말했다.

이번 협약이 얼어붙은 한국 모빌리티 판에 활력을 불어넣을 계기가 될지 주목된다. 한국은 전 세계 시장에서 ‘모빌리티 혁신의 무덤’이라는 오명을 아직 벗지 못하고 있다.

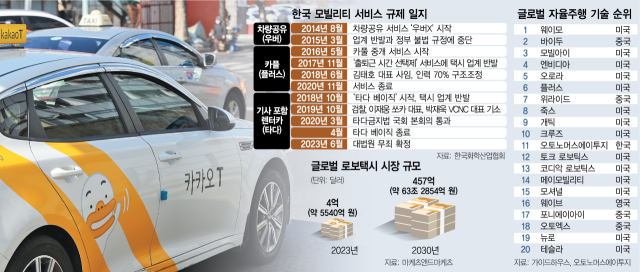

우버는 2014년 한국에서 승차 공유 서비스 ‘우버X’를 내놓았지만 택시 업계의 반발 속에 이듬해 3월 서비스를 중단했다. 카풀 플랫폼에서도 유사한 사건이 반복됐다. 카풀 스타트업 풀러스는 2017년 카풀 플랫폼 서비스를 24시간으로 전환했다. 택시 업계가 거세게 반대하자 서울시가 불법 유상 운송 혐의로 경찰에 수사를 의뢰했고 결국 문을 닫았다. 카카오모빌리티도 2018년 카풀 시범 서비스를 시도했다 한 달 만에 접었다.

이른바 ‘타다 사태’는 신산업과 기존 종사자 사이의 갈등을 극명하게 드러냈다. 타다는 2018년 여객 운수사업법의 예외 조항을 근거로 운전기사를 포함한 렌터가 서비스 ‘타다 베이직’ 서비스를 선보였지만 택시 업계의 강력한 반발에 2020년 ‘타다 금지법’이 통과됐다. 결국 서비스는 마침표를 찍었다.

사회적 갈등이 혁신의 발목을 잡으며 자율주행 같은 미래 기술도 한국 땅에 원활히 뿌리내리기 어렵다는 우려가 팽배했다. 실제로 한국은 아직 실증 단계다. 국토교통부에서 운전석에 사람이 없는 자율주행 실증 허가를 받은 기업은 라이드플럭스 한 곳뿐이다.

한국이 지지부진한 사이 미국과 중국은 질주하고 있다. 알파벳(구글 지주사)의 자율주행 계열사 웨이모는 2020년 12월 미국 피닉스에서 상용 자율주행차 서비스를 시작한 현재 샌프란시스코 등에서 1500대 이상의 로보택시를 운영하고 있다. 바이두·위라이드·포니에이아이·오토엑스 등 중국 기업들도 본토를 넘어 해외 진출도 추진하고 있다. 특히 포니에이아이는 한국 기업 젬백스링크와 합작법인을 포니링크를 세우고 경기 성남 등에서 시범 운행을 진행하고 있다.

미국과 중국의 선전은 시장조사 결과에서도 드러난다. 실제로 글로벌 시장조사 기관 가이드하우스가 발표한 지난해 자율주행 기술 기업 순위에서 평가 대상인 상위 20곳 중 미국이 15곳, 중국이 4곳이었다. 미국 구글 웨이모와 중국 바이두가 각각 1, 2위를 차지했다. 오토노머스에이투지는 한국 기업 중 유일하게 11위로 이름을 올렸다.

정부가 모빌리티 업계와 법인택시 업계의 협력을 계기로 자율주행 산업 발전을 위한 전폭적인 지원에 나서야 한다는 목소리가 커지고 있다. 규제 완화 요구도 확산하고 있다. 전성민 가천대 경영학부 교수는 “정부가 스타트업들이 실험할 수 있는 환경을 조성해서 성공하는 기업이 탄생해야 한다”며 “정책 불확실성도 최소화해야 한다”고 전했다.

다만 로보택시 도입 시 개인택시 종사자들도 설득해야 하는 것은 과제다. 개인택시 면허는 수도권 기준 1억 원에 거래될 정도로 재산적 가치를 지녔다.

한편 로보택시 사업이 택시 면허에 종속되면 새로운 사업 방식의 자율주행 기업이 탄생되기 어려울 것이라는 우려도 나온다. 구태언 법무법인 린 변호사(코리아스타트업포럼 부의장)는 “자율주행 기술의 특수성을 고려해 기존 택시 면허와는 다른 새로운 형태의 운수 사업 허가 제도를 신설해야 한다”고 조언했다.

![[단독]"제2 타다 사태 막자" 카카오·택시 동맹](https://newsimg.sedaily.com/2025/08/14/2GWMHIVZEM_1.jpeg)

![[손병채의 센스메이킹] 〈93〉흔들림 속 연속성 유지 전략이 필요한 때](https://img.etnews.com/news/article/2025/08/12/news-p.v1.20250812.7fc97513cd614c15a3409a3b421a514a_P3.jpg)

![반도체 ‘추격자’ 돼버린 삼전, 2027년 대반전 시나리오 있다 [왕좌의 게임①]](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202508/13/18e993d5-a79b-4bac-a2cc-d6623031906a.jpg)