꿀벌 집단 폐사의 주범인 응애를 30초 만에 찾아내는 인공지능(AI) 장비가 나왔다. 20일 농촌진흥청에 따르면 농촌진흥청과 강원대 연구진이 세계 최초로 개발한 '비전(BeeSion)'은 방제 시기를 앞당겨 꿀벌 붕괴를 막을 수 있다

전 세계적으로 꿀벌 응애는 생태계 붕괴의 핵심 요인으로 지목되고 있다. 국내에서는 2022년 겨울 43%의 월동 봉군이 사라졌고 지난해에도 25% 피해가 발생했다. 미국에서는 지난해 전체 꿀벌 군집의 62%가 폐사했다

응애는 크기가 1.6×1㎜에 불과하고 벌과 비슷한 색을 띠며 벌집 내부에 숨어들어 방제 시기를 놓치기 쉽다. 벌집 안에 기생하며 꿀벌의 발육을 해치고 바이러스를 퍼뜨려 폐사를 유발한다. 세계동물보건기구(OIE)가 지정한 꿀벌 전염병(Varroosis)의 원인 해충이기도 하다.

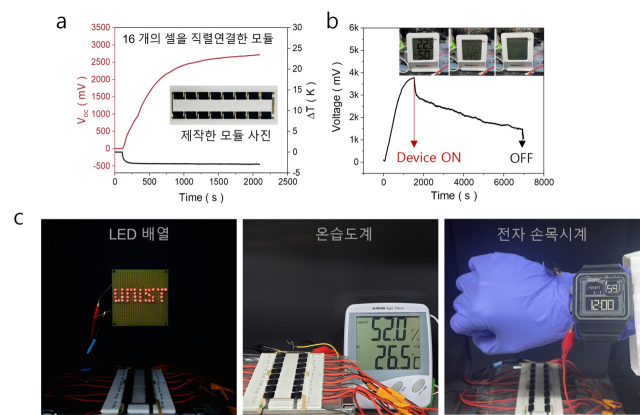

이번에 개발한 비전은 벌통 내부를 촬영한 영상을 AI가 분석해 꿀벌응애를 비롯한 16개 항목을 자동 판별한다. 분석 시간은 약 30초로 기존 육안 검사의 9분의 1에 불과하다. 벌집판 영상 17만 장 이상을 학습해 RGB 기반 딥러닝 모델과 왜곡 보정 기술을 결합했으며 저가형 CPU와 응애 검출 가속 모듈을 붙여 현장에서 실용성을 높였다.

농진청은 벌통 150개 규모 농가에서 장치를 쓴다면 연간 약 860만 원의 수익 증가효과를 기대하고 있다. 초기 장치 가격은 약 400만 원이지만 농가 수요가 늘면 단가 인하도 가능하다. 현장 실증과 시범 사업을 거쳐 2028년부터 전국 농가 보급이 본격화될 예정이며 조기 적용을 원하는 농가는 앞당겨 도입할 수 있다.

기술이전은 올해 안에 완료를 목표로 한다. 연구를 맡은 모창연 강원대 교수는 “장치를 산업체로 이전해 현장에 맞는 보완을 거쳐 단계적으로 보급할 수 있다”며 “국내외 특허를 확보했고 중국·베트남 등 해외 양봉시장에도 수출 가능성을 본다”고 말했다. 해외에서도 응애 방제 연구가 진행 중이지만 상용화된 장비는 없다는 게 농진청 설명이다.

방혜선 농촌진흥청 농업생물부장은 “비전은 경험에 의존하던 양봉을 데이터와 AI 기반 정밀 관리로 바꾸는 전환점”이라며 “향후 봉군 내부 환경 지표와 바이러스 질병까지 탐지하는 방향으로 발전시켜 산업 전반의 자생력을 높이겠다”고 밝혔다.

박효주 기자 phj20@etnews.com