수년 전 판교의 혁신 기업 창업자를 집중 취재했다. 흥미로웠던 점은 성장세가 남달랐던 기업 창업자·최고경영자(CEO) 중 상당수가 네이버 출신(2000년 네이버·한게임 합병 후 NHN, 2013년 네이버·NHN으로 분리)이라는 점이었다. 주요 보직을 맡았던 창업자만 수십 명, 짧게라도 거쳐간 이들을 합치면 일일이 세기 어려울 정도였다. 카카오 그룹부터 펄어비스·웹젠 등 게임사, 트리플·스마트스터디 등 스타트업까지, 네이버 사람들은 판교발(發) 모바일 비즈니스 생태계를 만든 주역이었다.

취재 과정에서 네이버 출신 창업자들을 인터뷰하면서 그들에게 어떻게 네이버 사람들이 판교 창업 생태계 주역이 될 수 있었는지에 대해 물었다. 거론된 여러 요인 중 공통적으로 언급한 것은 ‘성장 주도 경험’이었다. 당시 인터넷 비즈니스는 기존 전통 산업과 성장 문법이 달랐다. 정해진 방식이 없었고, 방법을 만들어가며 해야 하는 일이 대부분이었다. 네이버는 신입사원이라도, 나이가 어리더라도 아이디어만 좋으면 중책을 맡을 수 있는 구조를 만들었다. 실패해도 다시 다른 팀에서 새로운 일을 하면 됐다. 꽉 짜여진 신상필벌 구조의 대기업과는 달랐다. 네이버 출신 국내 게임사 대표는 “지금에야 우스갯소리로 ‘우리가 착각했다’고 얘기하지만 그 시절 우린 회사가 자기 것이라도 되는 양 일했다”며 “그러는 사이 다른 대기업에선 쉽사리 할 수 없는 다양한 경험을 압축적으로 쌓으며 개인도 성장했다”고 설명했다.

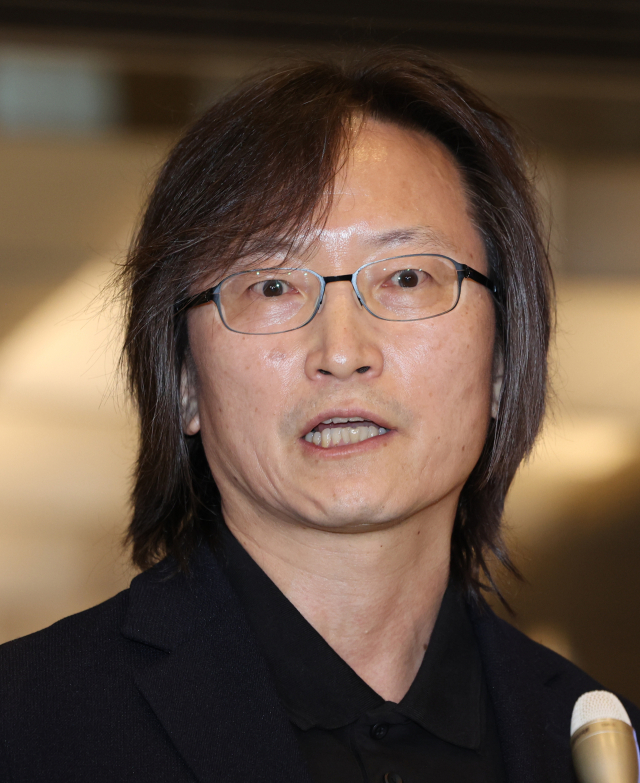

현 정부 들어 네이버 사람들이 줄줄이 정부에 발탁됐다. 쇼핑, 포털 등 네이버의 성장동력을 만들어낸 CEO 출신 한성숙 중소벤처기업부 장관, 최휘영 문화체육관광부 장관부터 네이버의 AI 모델·서비스 개발을 총괄해온 하정우 AI미래기획수석까지. 특정 기업 출신이 이렇게 정부 핵심 요직에서 한꺼번에 일하게 된 것은 매우 이례적이다. ‘네이버 정부’ ‘그들만의 리그’냐는 비판부터, 각종 정부사업에서 발생할 수 있는 공정성 논란 등등 숱한 우려가 나온다.

이를 모를 리 없는 정부가 그럼에도 네이버 사람들을 한데 불러모은 것은 이들이 인터넷·모바일 시대를 헤쳐오며 체화한 필살기인 ‘성장 주도 경험’을 AI 시대 국가 정책에 적용할 수 있길 바라는 절박한 기대에서라고 생각한다. 이제 공은 이들의 손에 넘어갔다. 앞으로 중요한 건 이들이 축적해 온 경험을 국가 차원 정책에 녹이는 일이다. 국가 정책은 민간과는 다르다. 속도만큼 방향이, 수익만큼 공공성이 중요한 ‘형용모순’의 세계에서 이들이 어떤 해법을 찾을 수 있을지 기대된다.

![한국 실험실의 AI, 중국은 벌써 팔고있다…"제조 AI로 승부해야"[평화 오디세이-中 AI굴기 현장리포트⑩]](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202508/14/cddeb209-c218-4382-b9a0-a7b909a767ef.jpg)

!["핵폭탄 개발급 업적" 호들갑... 오픈AI 올트먼은 왜 허풍쟁이가 됐나 [위클리 디지털포스트]](https://www.ilovepc.co.kr/news/photo/202508/55643_151892_4531.jpeg)

![[장욱희의 중장년 취업에세이] 중장년 구직자를 위한 전략...상시 채용 시대 생존법](https://img.newspim.com/news/2024/11/07/2411070934379850.jpg)