“광물 보유국과 수입국이 함께 성장할 수 있는 ‘공정한 파트너십’이 이뤄져야 지속가능한 관계가 형성됩니다”

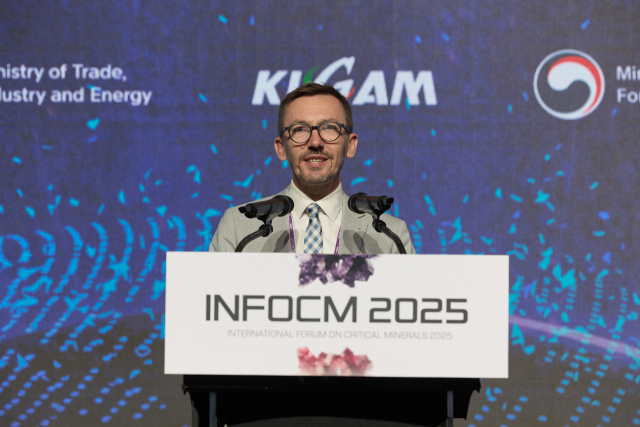

다니엘 프랭크스 호주 퀸즈랜드 대학 교수는 12일 열린 ‘2025 한국지질자원연구원 핵심광물 국제 포럼’에서 한국 기자들과 만나 “광물 공급망 확보 만을 위한 기술·금융 지원은 오래가지 못한다”며 이같이 밝혔다. 이날 자리에서 프랭크스 교수는 “광물은 기후변화 대응, 청정에너지 전환, 디지털 인프라 구축 등 인류의 거의 모든 지속가능 과제와 연결돼 있다”며, “현재 ‘핵심광물’을 중심으로 논의되는 광물안보의 정의를 다시 고민해야 할 시점”이라고 강조했다.

프랭크스 교수는 UN 개발계획(UNDP) 수석 자문위원으로 활동하며, 광물 자원이 지속가능발전에 기여할 수 있는 정책 프레임을 설계해온 국제 자원·지질 분야의 권위자다. 특히 그는 UN 사무총장 자문기구 ‘에너지 전환을 위한 핵심광물 패널’의 자문위원으로, 광물안보와 공정한 공급망 구축을 위한 국제 가이드라인 마련에 깊이 관여해 왔다.

그는 광물이 인류의 미래를 좌우할 자원임에도 불구하고, 국제사회가 이를 오염과 분쟁의 원인으로만 간주하는 현실을 지적했다. 그는 “광물은 식량처럼 인류의 삶에 필수적인 자원이지만, 여전히 국가 간 경쟁의 도구로만 인식되고 있다”며 ‘핵심광물’이라는 개념 자체에 문제를 제기했다. 일반적으로 핵심광물은 청정에너지와 직결된 자원으로 여겨지지만, 실제로 시멘트, 모래, 형석 등 인류의 생존뿐 아니라 청정에너지 인프라에 건설에 필수적인 자원들은 핵심광물 목록에서 빠져 있다. 그는 “‘핵심광물’의 정의가 선진국 중심적으로 결정되고 있기 때문"이라며 ““아프리카에 있어 중요한 광물은 희토류가 아니라, 시멘트, 비료, 소금처럼 일상과 생계를 유지하는 데 필수적인 자원”이라고 설명했다. 그럼에도 세계 광물 공급망의 구조는 불균형하다. 프랭크스 교수는 “아프리카는 세계 코발트 생산량의 72%를 담당하지만, 배터리 산업 점유율은 0.2%에도 미치지 못하며, 라틴아메리카는 수천 킬로 톤의 리튬을 수출하지만, 완제품으로 되돌아오는 양은 1%도 되지 않는다"며 “이처럼 자원이 개도국에서 선진국으로 일방적으로 이동하는 구조는 결코 ‘공정한 파트너십’이 아니”라고 꼬집었다.

이 같은 관점에서 그는 ‘광물안보’의 정의 역시 새롭게 써야 한다고 강조했다. 그는 “광물안보는 더 이상 국가의 전략자산 확보에만 머물러선 안 된다"며 “인간이 살아가는 데 필요한 자원을 안정적으로 이용할 수 있는 상태로 재정의돼야 한다”고 강조했다. 프랭크스 교수는 이를 ‘인간 중심의 광물안보(Human-Centered Mineral Security)’로 명명하며, “에너지·주거·식량·통신 등 삶의 기반이 되는 자원에 대해 세계 각국이 공정하게 접근할 수 있어야 한다”고 강조했다.

나아가 프랭크스 교수는 현재 한국지질자원연구원이 추진 중인 ‘한-아프리카 핵심광물대화 프로그램’을 긍정적으로 평가하며 한국이 이같은 전환의 중심에 설 수 있을 것으로 내다봤다. 그는 “개도국에 투자해 수입만 해갈 것이 아니라 기술을 전수하고 공급망을 확보하고 부가가치도 함께 창출하려는 노력이 필요하다”며 “기술 이전, 공동연구, 인력양성까지 포괄하는 진정한 협력 모델이야 말로 윈윈을 이끌 수 있다”고 말했다.

![[사설] 드론얼라이언스에 기대 크다](https://img.etnews.com/news/article/2025/05/13/news-a.v1.20250513.42a2b34898b04b439aa066693480afea_T1.jpg)

!["中 벗어나자" 한·아프리카, 핵심광물 개발 '맞손'…“약값 59% 인하” 트럼프에 신약은 ‘부담’ 시밀러는 ‘기회’ [AI 프리즘*글로벌 투자자 뉴스]](https://newsimg.sedaily.com/2025/05/13/2GSS5F7NR8_1.jpg)