SK텔레콤 유심 정보 해킹 사건이 특정 기업의 보안 실패를 넘어, 국가 통신 인프라 전반이 구조적 위기에 놓였다는 경고로 해석되고 있다. 전문가들은 이번 사태를 계기로 정부 주도의 사이버 보안 통합 컨트롤타워 구축이 시급하다고 입을 모은다.

지난 4월 19일 SK텔레콤은 자사 서버에 악성코드가 침투해 유심(USIM) 정보 등 고객 데이터가 유출된 정황을 확인했다. 유출된 데이터는 최대 9.7GB에 달하며, 이는 300쪽 분량의 책 9000권에 해당하는 방대한 양이다.

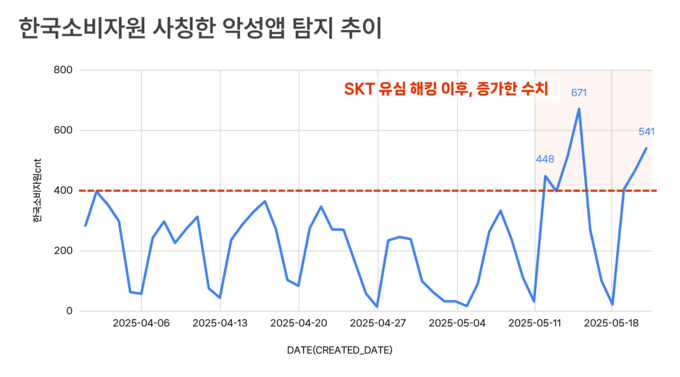

유출된 정보에는 단말기 고유식별번호(IMEI), 유심 인증키 등 핵심 개인정보가 포함되어 있어, 복제폰 제작 및 스미싱 등 2차 피해 우려가 제기되고 있다.

SK텔레콤은 유심 보호 서비스 제공, 유심 무상 교체 등 대응 조치를 시행하고 있으나, 유심 재고 부족과 교체 지연으로 인해 고객들의 불만이 증가하고 있다.

전문가들은 이번 사건을 특정 기업의 문제로만 볼 수 없다고 지적한다. 민간 통신사가 국가 기반 시설 역할을 하는 한국의 특성상, 어느 한 기업이 해킹을 당해도 전체 국민의 정보가 노출될 수 있기 때문이다.

정보보호기술학회 관계자는 “현재처럼 기업이 알아서 막는 구조라면 KT든 LG유플러스든 똑같이 위험하다”며 “사이버 보안은 기업의 책임이 아니라 국가의 영역이 돼야 한다”고 강조했다.

실제로 현재 대한민국 사이버 보안 체계는 과학기술정보통신부, 개인정보보호위원회, 국정원 등으로 권한이 분산되어 있다. 이로 인해 통합 대응이 어렵고, 민간 기업이 보안 최전선에 내몰리는 구조가 지속되고 있다.

미국의 경우 사이버보안 및 인프라 보안국(CISA)이 민간과 정부를 연결하며 실시간 침해 정보를 공유하고 있고, 영국도 국가사이버보안센터(NSCS)를 통해 민간 통신망을 보호하고 있다.

이번 사건을 계기로 한국 역시 통신사 보안 문제를 민간 책임으로만 떠넘길 것이 아니라, 범국가적 차원에서 재설계해야 한다는 요구가 힘을 얻고 있다. SK텔레콤 사태가 우연이 아니었다면, 다음은 어느 통신사가 당할지 알 수 없다는 불안이 현실로 다가오고 있다.

[ 경기신문 = 오다경 기자 ]

![[뉴스 줌인] 연이은 대기업·금융기관 해킹 피해···“관리 체계 전면 재개선 시급”](https://img.etnews.com/news/article/2025/05/07/news-p.v1.20250507.60fa569ec9f64e3dbf2b6b1868329170_P1.jpg)

![[이슈플러스]보안인증 무용론 고개…“N²SF·SBOM 속도 내야”](https://img.etnews.com/news/article/2025/05/25/news-g.v1.20250525.4f537857cf32499c922f3d611d827dec_Z1.jpg)

![[박나룡 보안칼럼] 정보보호 투자, 왜 인력이 최우선인가](https://www.dailysecu.com/news/photo/202505/166440_195057_223.jpg)

![[팩플] 정부, ‘네카쿠배’와 KT·LG유플 해킹 여부까지 직접 조사 한다](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202505/26/aedd56e6-0c4e-4c80-a4a2-4ce767e9f9c1.jpg)

![네이버 vs KT … '소버린 AI' 신경전[디지털포스트 모닝픽]](https://www.ilovepc.co.kr/news/photo/202505/54552_148592_1447.jpeg)