최근 인천에 있는 한 성당을 방문했다. 유럽 수도원 분위기를 물씬 풍기는 성당 벽에 검은 점들이 촘촘히 그려져 있어 가까이 다가가 봤더니 러브버그라 불리는 곤충들의 무리였다. 그러고 보니 마중 나오신 신부님의 등에도, 머리에 두른 수녀님의 베일에도 러브버그가 매달려 있었다. 미사 참례하러 오신 신자분들도 날아오는 러브버그를 팔을 휘두르며 쫓아낼 뿐 어찌할 방법이 없었다. 온 천지가 사랑의 벌레로 가득했다.

살충제가 천적 죽여 이상 창궐

문명은 불편하면 제거하지만

폭력은 또 다른 폭력을 부를 뿐

다양성·환대가 문명 기초여야

‘러브버그(Love Bug)’의 원래 이름은 ‘붉은등우단털파리’라고 한다. 짝짓기 이후에도 계속 붙어 다녀서 러브버그라는 애칭이 생겼단다. ‘러브’라는 애칭만큼 러브버그는 생태계에 이로운 익충(益蟲)이라고 한다. 인간에게는 해롭지 않고 진드기 박멸 등 생태계에 도움을 준다. 나무와 낙엽 등을 분해해 흙에 영양분을 공급하는 일도 한다. 인간들의 눈에만 ‘버그’였지 창조주가 만드신 자연의 눈으로는 ‘러브’였다.

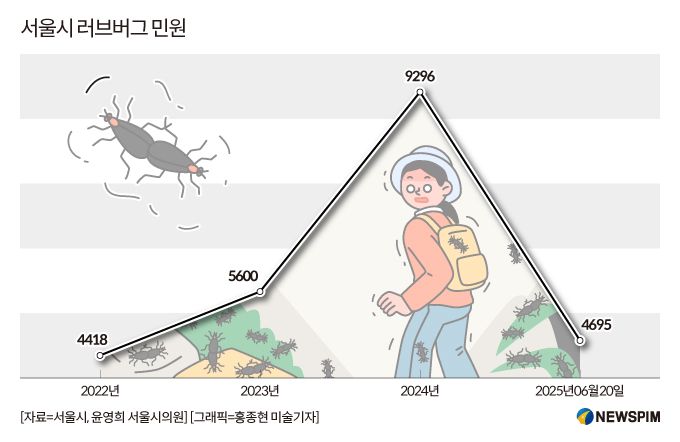

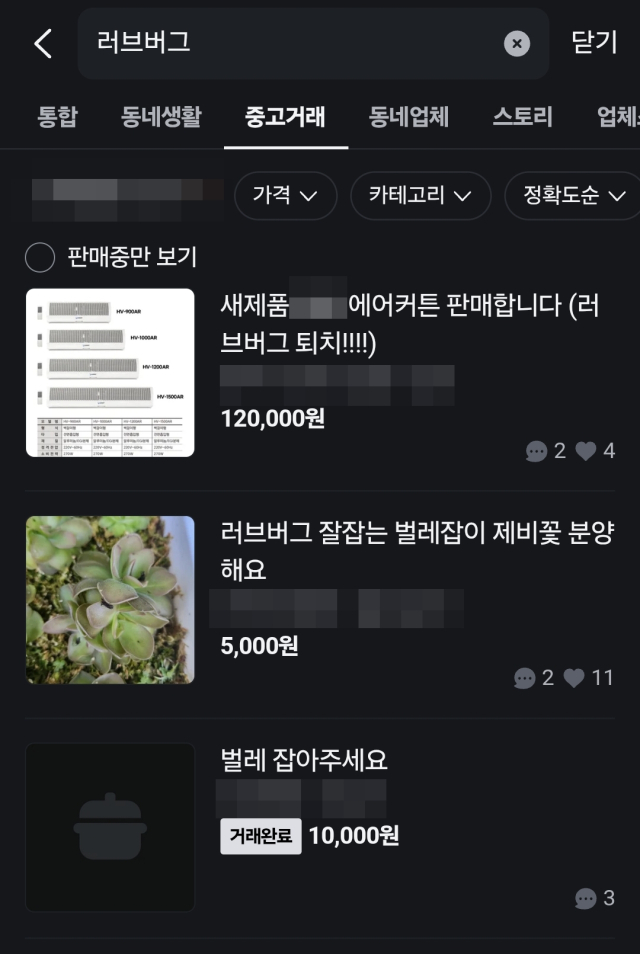

그런 러브버그가 수도권의 대도시를 중심으로 빠르게 번식한 원인 중의 하나로 과도한 살충제의 사용이 지목된다. 러브버그를 죽이려 살충제를 뿌렸더니 러브버그뿐만 아니라 그 천적마저 죽여버려, 오히려 죽지 않고 살아남은 러브버그는 더 빨리 번식할 수 있었다는 것이다. 순환을 이루며 보존되는 먹이사슬 고리 한쪽이 끊어진 것이다. 징그럽다고 러브버그를 박멸해버리면 ‘제2의 러브버그’가 등장한다는 말이다. 인간을 포함한 생태계 고리는 순환적이고 관계적이다. 자연은 각각 별개처럼 보이지만 결국 돌고 돌아 순환하여 인간에게 영향을 미친다. 관계는 편도가 아니라 순환이며 공존이다.

사실 러브버그만 아니라, 우리가 발전이라는 부르는 근대 문명의 삶의 방식이 사실 폭력으로 이루어져 왔음은 주지의 사실이다. 불편하면 박멸한다는 논리는 풍요와 번영의 공식이었다. 빠르게 상품을 배송하는 길을 만들기 위해 산을 도려낸다. 굽이굽이 흘러야 하는 강에다 시멘트를 부어 직선 운하를 만들고 화물선을 띄우는 일이 문명이 자연을 대하는 자세이다. 풍요와 성장에 중독된 나머지, 많은 자원을 착취하고 많은 쓰레기를 만들어 내면서도 멈추지 못하고 자연을 더 파괴하고 더 착취하는 기술을 개발한다. 핵발전은 인류 문명이 만들어 낸 극단의 기술이다.

자연만 그런가. 문명은 방해되는 개인 또는 세력을 박멸 또는 제거하며 발전했다. 재개발의 이름으로 빈민들은 철거의 대상이 된다. 더 이상 성장하지 못하는 산업의 노동자들은 정리의 대상이 된다. 원주민들을 쫓아내곤 난민으로 부르는 문명이다. 병들거나 나이가 들어 경제적으로 비효율적인 생명에게 존엄사라는 자살을 권장한다. 막대한 폭탄을 투하하여 적을 제거하는 전쟁은 문명을 다시 위대하게 만드는 방식이다.

하지만 살충제에도 살아남은 곤충에게 내성이 생기는 것처럼, 폭력을 받은 이들의 마음에는 원한이 새겨진다. 복수는 복수를 부를 뿐이다. 결국 불편한 것을 적으로 규정하고 제거하는 전쟁은 근본적으로 문제를 해결하지 못한다. 총탄 한 발로 시작했지만 핵폭탄으로 막을 내려야 했던 지난 세계대전의 비극은 결코 힘으로 평화를 가져올 수 없음을 말해준다.

그럼 어떻게 하면 파국을 막을 수 있을까. 고 권정생 선생은 산유국인 이라크에서 벌어지는 전쟁을 멈추기 위해서는 우리가 자동차 타는 일을 포기할 수 있어야 한다고 했다. 전임 프란치스코 교황은 사회교리 회칙 ‘찬미받으소서’에서 우리가 기후 위기를 해결하기 위해서는 가난한 이들을 보살펴야 한다고 했다. 권정생 선생도 그렇고 프란치스코 교황도 그렇고, 오늘날 문명이 일으킨 혼란을 극복하는 일은 문명의 발전과 삶의 방식에 대한 근본적인 성찰에서 시작해야 한다는 말씀일 것이다. 또한 성찰과 함께 이루어지는 회심(conversion)은 관계의 회복으로 이어져야 한다.

중동에 떨어지고 있는 미사일과 한국 도시에 번식하는 러브버그가 사실 하나의 뿌리에 연결되어 있음을 알아차리는 일에서 회심은 시작한다. 또한 우리가 적으로 규정하고 제거하고자 했던 대상들이 사실 창조주께서 만들어 놓으신 세상 안에서 공존의 대상이었음을 깨달아야 한다. 착취와 제거가 아니라 다양성과 환대가 우리 문명의 기초가 되어야 한다. 무엇보다 기적의 시작은 소수의 엘리트가 아니라 평범한 다수의 손에서 시작됨을 알아야 한다. 우리 잠시 멈추어 삶의 깊이를 찾고 평화를 위해 기도하자. 우리 덜 소비하고 더 사랑하자. 우리의 일상을 찬란하게 가꾸어 나가자. 그러니 당신도 나도 포기하지 말자. 우리가 희망이다.

조승현 가톨릭평화방송 신문(cpbc) 주간