‘슬세권’, ‘영끌’, ‘청포자’, ‘리터루족’, ‘RRR’…

부동산 시장에서 쏟아지는 신조어들은 더 이상 밈(meme)이 아니다. 그 안에는 절망과 생존, 전략과 좌절이 교차하는 2030세대의 치열한 주거 현실이 녹아 있다. 단어 하나하나가 곧 하나의 사회 보고서다. 경기신문은 부동산 신조어를 통해 청년 세대의 주거 불안과 정책의 한계, 그리고 새로운 주거 생태계의 단면을 들여다봤다.

◇ ‘슬세권’에 살아도 ‘리터루족’…독립은 사치가 됐다

“독립했다가 결국 부모님 집으로 돌아왔어요. 그래도 ‘슬세권’이니까 다행이죠.”

서울 마포구의 한 오피스텔에 살다가 최근 경기도 구리 본가로 돌아온 직장인 이모(29)씨는 자신을 ‘리터루족’이라 소개했다. 리터루족은 ‘Return’(귀환)과 ‘캥거루족’을 합성한 신조어로, 주거비 부담으로 독립을 포기하고 부모에게 돌아간 청년층을 뜻한다.

이들에게 입지 조건을 따질 여유는 사치다. ‘슬세권’, ‘초품아’, ‘의권’, ‘숲세권’ 등의 입지 신조어는 여전히 인기지만, 자산 격차는 이를 누릴 수 있는 이들과 그렇지 못한 이들을 명확히 가른다.

◇ “영끌해서 RRR”…내 집 마련의 끝은 ‘하우스 푸어’

“이번에 RRR 동, RRR 호 라인 줍줍했다가, 이제 진짜 영혼까지 끌어다 갚아야 해요.”

강남 인근 아파트의 ‘RRR’을 노리다 결국 ‘영끌’에 나선 30대 직장인 김모 씨. ‘RRR’은 로얄동(Royal-dong), 로얄라인(Royal-line), 로얄호(Royal-ho)를 줄인 말로, 단지 내 최고 입지를 뜻한다. 이를 노리는 수요가 많아 가격도 치솟는다.

하지만 ‘영끌’ 즉, ‘영혼까지 끌어모은다’는 극단적 대출 전략 뒤에는 종종 ‘하우스 푸어’가 따라온다. 월급의 대부분을 대출 이자로 내며, 집은 가졌지만 삶은 잃는 이들이다.

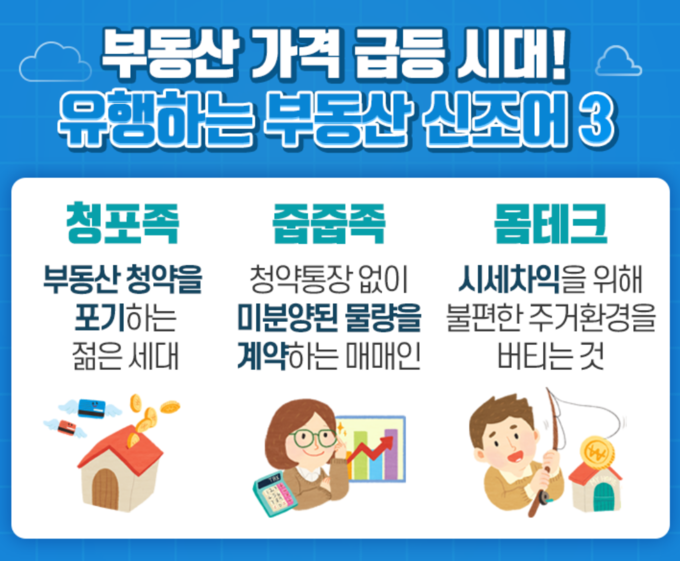

◇ ‘청포자’는 포기하고 ‘줍줍’으로 간다

2030세대 사이에서 ‘청포자’(청약 포기자)는 더 이상 낯선 말이 아니다. 수도권에서 수억 원에 달하는 청약 통장을 준비해도, 당첨은 하늘의 별 따기다. 이에 따라 남은 잔여 물량을 선착순으로 노리는 ‘줍줍족’이 늘고 있다.

이들은 당첨만 먼저 받고, 자금 마련은 나중에 고민하는 ‘선당후곰’(선당첨 후고민) 전략을 택한다. 그러나 이는 리스크를 사회 전체로 전가할 수 있는 구조적 허점으로 이어질 수 있다는 지적도 있다.

◇ ‘렌트푸어’와 ‘깡통전세’…청년층 이중고

‘하우스 푸어’가 집을 가진 이들의 고통이라면, ‘렌트푸어’는 집도 못 가진 이들의 비극이다. 서울 은평구에서 월세로 사는 20대 직장인 박모씨는 “월세 80만 원 내고 나면 저축은커녕 식비도 빠듯하다”고 말한다.

여기에 깡통전세 위험까지 겹쳤다. 전세가가 매매가를 넘는 지역이 늘며, 전세보증금을 돌려받지 못할 위기에 처한 세입자들도 속출하고 있다.

◇ ‘대팔대사’와 ‘똘똘한 한 채’…현실로 내려온 투자

시장의 흐름에 기대기보다는 현재 여건에 맞춰 “대충 팔고, 대충 산다”는 이들을 ‘대팔대사’라고 부른다. 이들은 무리한 자산 증식보다 실거주 목적의 합리적 소비를 택한다.

반면 정책 강화로 다주택이 어려워지면서, 고가 주택 한 채에 집중하는 ‘똘똘한 한 채’ 전략도 늘었다. 특히 각 지역별 ‘대장주’ 아파트에 대한 관심은 갈수록 커지고 있다.

◇ ‘빌거지’와 ‘금퇴족’…신조어 속 계층 양극화

반지하나 오래된 빌라에 사는 사람을 비하하는 뜻의 ‘빌거지’라는 단어는 명백한 차별적 신조어다. 신조어가 시장 흐름을 반영할 수는 있어도, 계층을 조롱하는 표현까지 용인돼서는 안 된다는 비판이 뒤따른다.

반대로, 부동산 자산 외에도 배당·연금 등 금융 수익으로 노후를 보내는 ‘금퇴족’(금융+은퇴)은 이상향으로 여겨진다. 청년 세대에게는 현실감 없는 모델일 뿐이다.

◇ “신조어는 세대 간 균열이 드러난 결과”

신조어를 언어유희로만 치부해서는 안 된다는 목소리가 나온다. 한 부동산 전문가는 “이 신조어들은 사회가 만들어낸 생존 전략”이라며 “그 자체로 부동산 정책의 결과물이며, 세대 간 인식 격차의 상징”이라고 분석했다.

청년 세대의 주거 신조어는 웃음과 자조 사이에 존재하는 생존의 언어다. 현실을 담고 있지만, 그 현실을 바꿀 수 있는 주체는 여전히 제도다. 언어의 변화는 신호일 뿐, 정책의 변화가 근본적인 해법이다.

[ 경기신문 = 오다경 기자 ]

![[선택 2025] 김문수, '가족' 주제 연설…"평범한 일상 지켜낼 후보 누구인가"](https://img.newspim.com/news/2025/05/20/250520194235700_w.jpg)