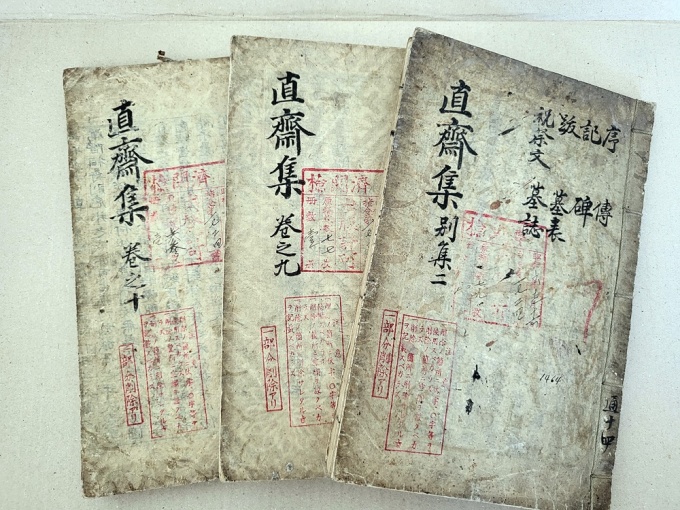

이번에 소개할 세계기록유산으로 등재된 동학농민혁명기록물은 동학농민혁명기념재단이 소장하고 있는 낱장의 문서들이다. 그중에서 1894년에 작성된 물침첩, 표, 그리고 임명장 등을 소개하고자 한다.

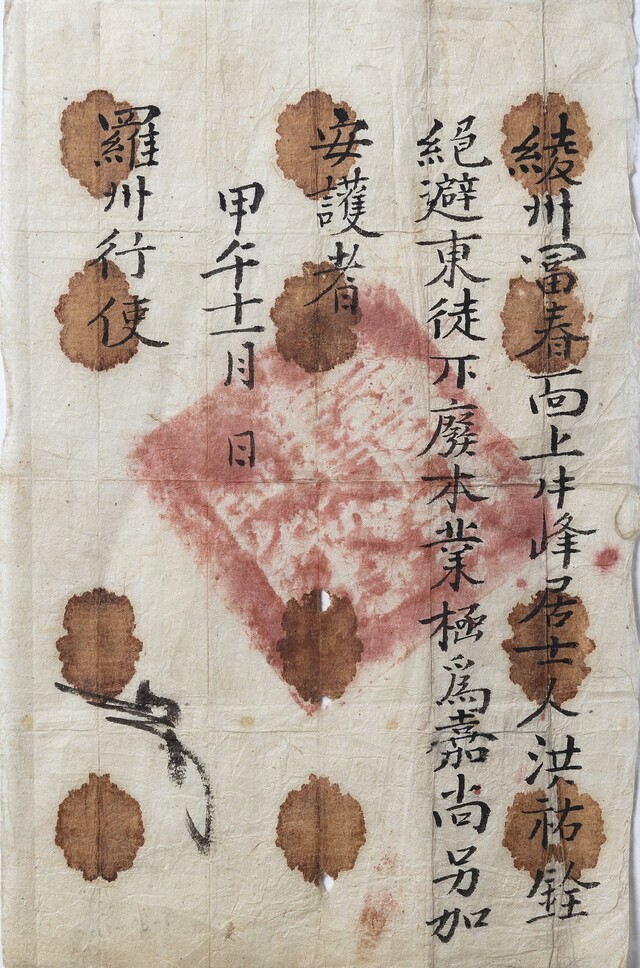

홍우전 물침첩(洪祐銓勿侵帖)은 1894년 11월 나주목사가 능주(綾州) 부춘면(富春面) 상우봉(上牛峰)에 사는 홍우전(洪祐銓)에게 발급해 준 물침첩이다. 수령들과 수성소와 유회군에서는 농민군으로 관에 협조를 했거나 뇌물을 썼거나 또 농민군을 배반하고 정보를 제공한 경우, 이를 보호하는 물침첩(勿侵帖)를 주었다. 이 물침첩을 지니고 있으면 벼슬아치들이 재산을 약탈하지 않고 토벌군들이 보호해 주어 일종의 특혜를 입었다. 물침첩도 하나의 이권으로 팔기도 하였다고 한다. 그런데 이 물침첩에서 눈여겨볼 대목은 발급자가 나주목사인데 발급대상은 나주관할이 아니라 이를 넘어선 능주 부춘면에 사는 홍우전이라는 점이다. 어떻게 관할을 넘어서는 문서가 발행될 수 있었는가 하는 의문이 생긴다. 이는 당시 전라도 남부지역 동학농민군 토벌을 책임지는 초토영이 바로 나주에 설치되어 있었기 때문이다. 그리고 이에 대한 책임자가 바로 나주목사 민종렬이었다. 이러한 배경하에서 나주목사 이름으로 능주에까지 물침표를 작성해 준 것이다. 발급한 시점은 1894년 11월로 우금치 패전 이후 본격적으로 농민군 토벌이 진행되고 있는 상황에서 물침첩이 발급된 것으로 보인다.

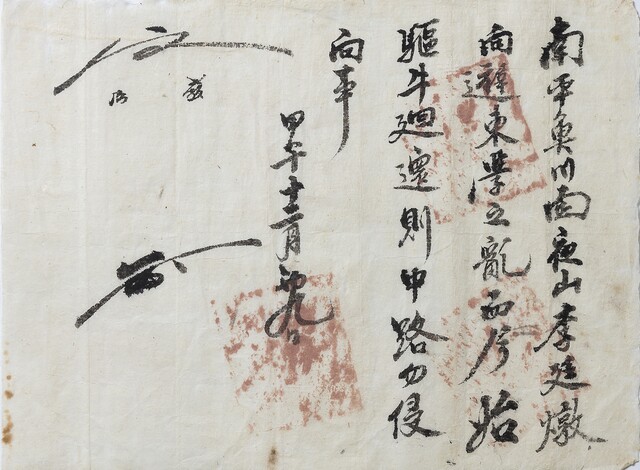

이정돈물침첩(李廷燉勿侵帖)은 1894년 12월 29일 남평현감이 남평(南平) 어천면(魚川面) 야산(夜山)에 거주하는 이정돈(李廷燉)에게 발급해 준 물침첩이다. 이정돈은 동학농민혁명 과정에서 소를 빼앗기지 않으려고 몰고 다녔는데, 특히 이 소를 침탈하지 말 것을 강조하고 있다. 이정돈물침첩은 1894년 12월 29일에 전라도 남평현에서 발급된 것으로 역시 시기적으로 우금치 패전 이후 전라도 남부지역에서 대대적인 토벌이 진행되고 있는 상황을 보여주고 있다. 이정돈은 동학농민혁명이라는 대단히 변화가 극심한 시기에 누군가로부터 자신의 소를 지키기 위해 소를 직접 몰고 피신하고 있다. 이렇게까지 하면서 소를 지켜려고 했던 것은 아마도 당시 농사를 짓는 농부에게 소가 가장 소중했기 때문으로 보인다. 한편으로 이정돈이라는 사람은 대단히 치밀한 면도 있어 보인다. 그는 소를 지키기 위해 남평현감에게 물침첩 발급을 요청하고 이를 발급받아 피신하는 과정에서 직접 소지하고 있다가 어떤 상황이 발생했을 때 이를 제시했던 것이 아닌가 싶다.

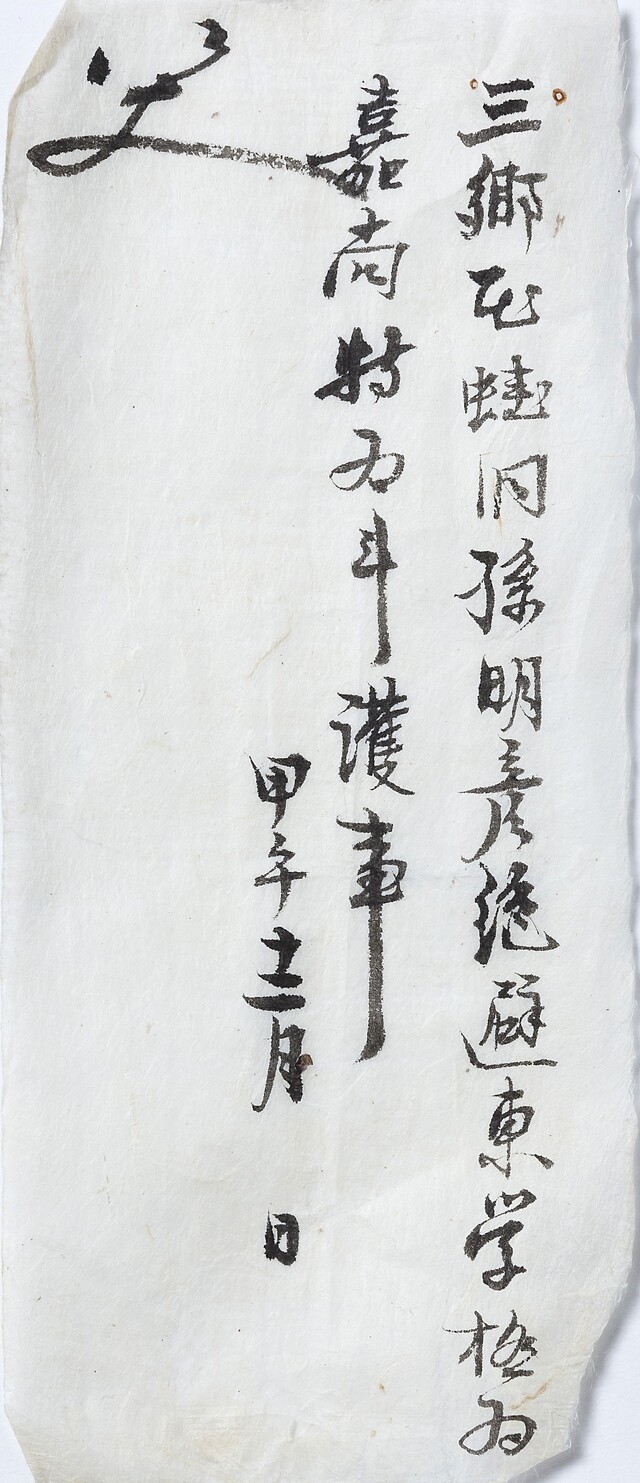

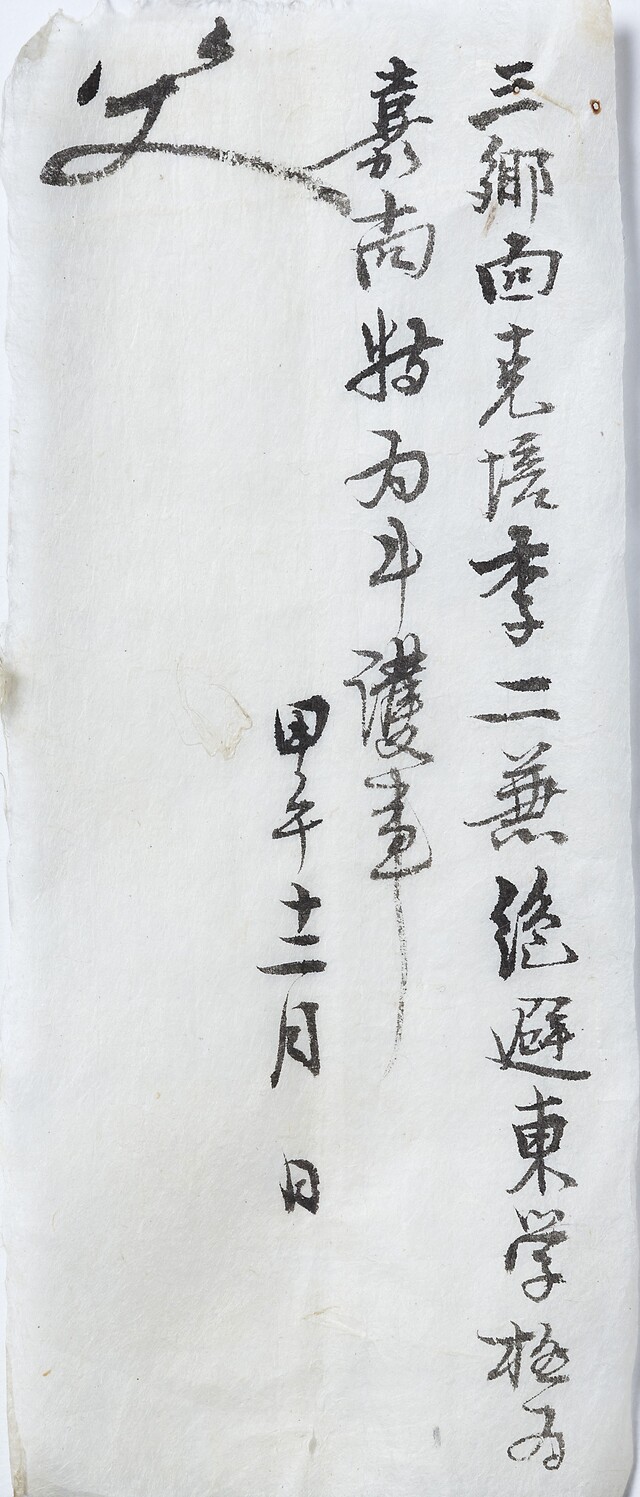

삼향면(三鄕面) 물침첩(勿侵帖)은 1894년 12월 무안현에서 발급한 17장의 물침첩 묶음이다. 이 물침첩에는 전라도 무안현 삼향면 극배(克培)·죽림(竹林)·와동(蛙洞)·이동(鯉洞)·송산(松山)에 사는 이이겸(李二兼), 노기화(魯奇化), 손명언(孫明彦), 이태련(李泰連), 박이만(朴二萬 ), 김행순(金行順), 손가마구(孫可馬九), 김단중(金段中) 등 17명에 대해 동학농민혁명에 가담하지 않았으므로 침탈하지 말고 보호해 주어야 한다는 내용이 각각 기록되어 있다. 시기적으로 1894년 12월 무안지역에서 대대적인 토벌 활동이 있었다. 『순무사정보첩』에 따르면 양호도순무영의 선봉장 이규태가 1894년 12월 11일 유시(17시∼19시)에 무안에 도착하여 수성군을 조직하여 각 면의 민간 장정들과 협동하여 접주 70여명을 잡아 가두었다. 또 민원에 따라 30명을 처단하고 40여명을 가두었으며, 무안지역 동학농민군 지도자 배규찬을 체포하여 목을 베고 9명을 총살하였다. 또 『일본사관함등(日本士官函謄』에 따르면 12월 24일 무안 동학농민군 지도자 배상옥이 체포되어 총살되었다. 이러한 분위기 속에서 동학농민혁명에 참여하지 않는 무안현민들이 자신들을 보호하기 위해 집단적으로 물침첩 발급을 요청하였고 이를 무안현에서 발급해준 것으로 보인다. 17장의 물침첩의 발급대상 지역인 무안현 삼향면 극배(克培)·죽림(竹林)·송산(松山)·와동(蛙洞)·이동(鯉洞)은 현재 행정구역으로는 무안군 삼향읍 맥포리(극배, 죽림, 송산)와 용포리(와동, 이동)에 속하여 인접한 지역에 위치하고 있음을 알 수 있다.

이상의 물침첩에서 몇 가지 특징을 확인할 수 있다. 먼저 발급시기가 대체로 1894년 11월과 12월이라는 점이다. 동학농민군이 우금치에서 패한 이후 남하하게 되고 조선정부와 일본군의 토벌이 가혹하게 전개되는 과정에서 동학농민혁명에 참여하지 않은 일반 백성들까지도 체포되거나 재산을 약탈당하는 경우가 빈번하게 발생하였다. 이러한 상황에서 이를 해소해달라는 민원이 빈번하게 되자, 관에서 이를 해결하고자 이러한 물침첩을 발급해준 것으로 보인다. 또 하나의 특징은 전반적으로 발급된 물침첩이 전라도 남부지역에서 확인되고 있다는 것이다. 이는 이 시기에 동학농민군 주력이 남부로 몰리면서 농민군 토벌이 이 전라도 남부지역에서 특히 빈번하게 이루어지고 이를 모면하기 위한 방편으로 물침첩 발급이 이루어졌다고 할 수 있다.

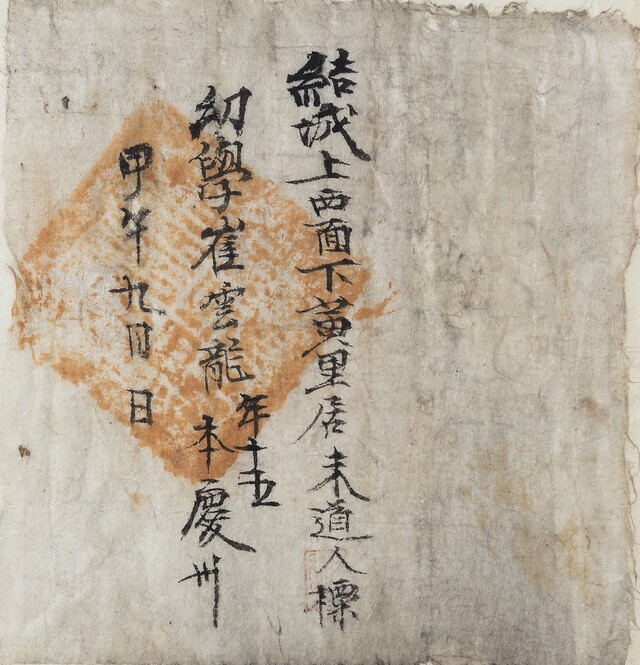

최운용 표(崔雲龍 表)는 1894년 9월 능성 상서면(上西面) 하황리(下黃里)에 거주하는 유학 최운용(崔雲龍)에게 발급된 표(標)이다. 발급자는 확인되지 않지만 능주목사로 추정된다. 최운용이 미도인(未道人) 즉 동학농민군이 아니라는 것을 증명하는 것으로 이 표를 소지하고 있으면 동학농민군으로 체포되지 않으며 재산을 침탈당하지 않는다. 당시 최운용은 나이가 15세이며 본관은 경주이다.

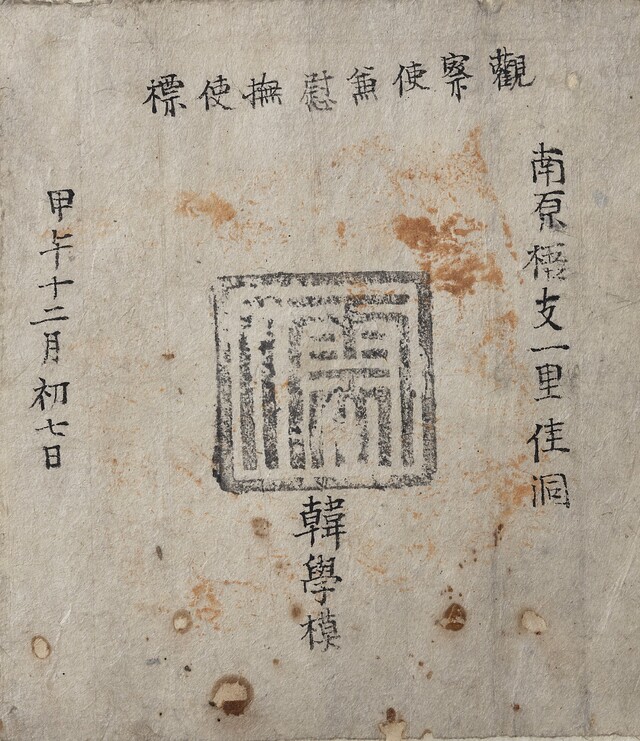

한학모 표(表)는 1894년 12월 7일 전라 관찰사겸위무사(觀察使兼慰撫使)가 남원 오지(梧支) 일리(一里) 가동(佳洞)에 사는 한학모(韓學模)에게 발급한 문서이다. 곧 물침표(勿侵標)와 같은 것으로 이 표를 제시하면 동학농민군이라는 이유로 체포하거나 재산을 강탈하지 못하였다.

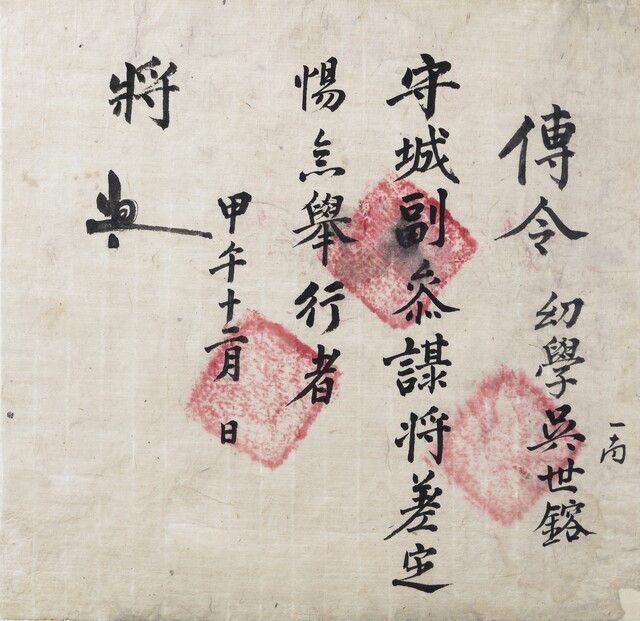

오세용부참모장 임명장(吳世鎔副參謀長任命狀)은 1894년 12월 유학(幼學) 오세용(吳世鎔)을 수성부참모장(守城副參謀長)으로 임명하는 임명장이다. 작성자와 임명 주체는 확인되지 않는다. 시기적으로 1894년 12월이라는 점과 수성군이라는 점에서 볼 때, 동학농민군을 토벌하기 위한 민간 조직이 구성된 상황에서 유학 오세용을 부참모장으로 임명한 것으로 보인다.

이병규 동학농민혁명기념재단 연구조사부장

(56) 순무사정보첩(巡撫使呈報牒)과 선봉진전령각진(先鋒陣傳令各陣) (55) 전라도각읍소획동도수효급장령성명병록성책(全羅道各邑所獲東徒數爻及將領姓名並錄成冊) (54)법부청의서, 한성부재판소이수록, 개성재판소형명부, 한성재판소형명부 (53) 창의인명록, 서산 화변면 간월도 유회 성책, 서산 영풍창면 우길리 유회 성명성책 (52) 『순천부포착동도성명성책(順天府捕捉東徒姓名成冊)』·『광양현포착동도성명성책(光陽縣捕捉東徒姓名成冊)』·『광양섬계역포착동도성명성책(光陽蟾溪驛捕捉東徒姓名成冊)』 (51) 죄인군물성책과 물금첩기 (50) 김성규(金星圭)의 『초정집(草亭集』)과 김병휘(金炳輝)의 『연파집(蓮坡集)』 (49) 동학농민혁명을 기록한 편지 4통 (48) 교도소출주장병성책, 선봉진출정장졸성명급기복마실수성책, 본진별군관차출기, 친군장위영장졸실수성책 (47)하동 방수장서목, 여산 차호규 등 첩정, 강계 외귀방 풍헌 첩정, 강계 고산방 풍헌 첩정

#홍우전물침첩 #이정돈물침첩 #삼향면물침첩 #최운용표 #한학모표 #오세용임명장

기고 gigo@jjan.kr

다른기사보기

![[줌] 1년 만에 독립유공자 표창 전달받은 '이재연 애국지사' 자녀 이민행 씨](https://cdn.jjan.kr/data2/content/image/2025/08/13/.cache/512/20250813580254.jpg)