어제도 청첩장이 날아왔습니다.

순전히 감(感)임을 전제로, 2025년 봄은 결혼으로 들뜨고 있습니다. 지난 2월 혼인이 1만9370건으로 전년 동월 대비 14.3% 늘었다는데, 그보다 더한 것 같습니다.

며칠 전 점심 자리에서 그 예단을 여럿의 공감으로 확인했습니다. “결혼 소식이 많아졌어.” 두 명이 첫 만남에 눈 맞았던 신랑·신부처럼 ‘의견 투합’하자, 다른 사람들은 동조의 추파를 던졌습니다. 다른 자리에서 지인은 “이번 달만 축의금이 100만원 나가더라”며 걱정했지요.

결혼 의향도 결혼식도 늘지만

기피 이유 방치 땐 곧 감소 반전

올봄 결혼식의 주연은 2차 베이비붐 세대(1964~1974년생)의 자녀인 2차 에코붐 세대(1991~1996년생). 한해 약 70만 명 태어난 큰 인구 집단입니다. 저출산고령사회위원회는 지난해 10월 ‘결혼 의향이 있다’는 미혼자(25~49세)가 반년 새 4.4%포인트 오른 65.4%라고도 했지요. 그 기조가 확산과 실행으로 옮겨지는 것으로 보입니다. ‘몇 년 만의 최대 증가율’ 등의 호화 수식어가 붙은 통계가 나올 것 같습니다.

하지만 잔칫집에 재 뿌리자면, 결혼은 ‘가봐야’ 아는 겁니다. 의향이 있다고 해서 식으로 이어지지는 않습니다. 아직도 많은 고민과 걸림돌이 청년에게 있으니까요.

인구보건복지협회는 미혼자(20~44세) 중 남성 58.5%, 여성 44.6%가 결혼 의향이 있다고 밝혔습니다. 이들에게 “언제? 3년 안에?”라고 되묻자 남성은 52%, 여성은 54.2%가 “아니오”라고 답했습니다.

‘연령 규범’이 여기에 개입합니다. 연령 규범은 특정 연령대에 기대되는 역할과 행동을 말합니다. 지난해 우리나라 초혼 연령은 남성 33.9세, 여성은 31.6세. 때를 놓치면 결혼을 할 수 없다는 인식에 20대는 결혼 의향이 강합니다. 하지만 정작 결혼 계획을 물으니 “너무 어려서 못한다”는 대답이 돌아왔습니다. 결혼 의향은 있으나, 결혼 계획은 없는 이들 중 90% 이상이 20대입니다.

김선영(30)씨는 “1, 2년 지나면 어려울 것 같다”며 올 가을에 식을 올릴 예정입니다. 여성 초혼 연령과 관계가 있는 것으로 보입니다. 그는 “남자 친구와 실행에 옮기기까지 많은 고민과 논의를 했다”고 했습니다. 김씨처럼 여성이 넘어야 할 장벽이 많아 보입니다. 당장 수치로 나타납니다.

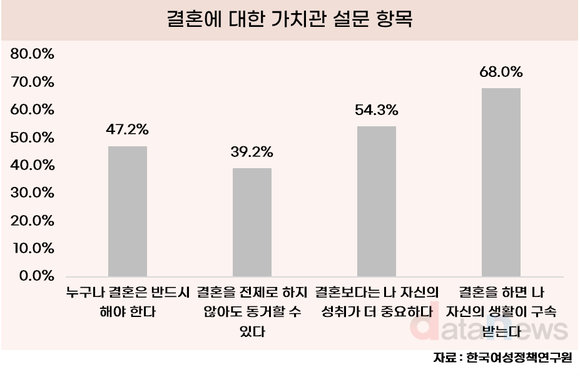

결혼 의향을 밝힌 미혼 남녀의 차이는 14%포인트에 육박합니다. 출산에 대한 생각은 더 벌어집니다. 미혼 남성은 58.4%가 아이를 원하는데, 미혼 여성은 40.9%에 그칩니다. 여성이 남성보다 결혼과 출산을 기피하는 이유는 뭘까요. 남성은 ‘비용 부담(결혼 25.4%, 출산 34.1%)’을 압도적인 큰 이유로 듭니다만 여성은 다방면에 걸치는 경향이 있습니다. 여성은 결혼을 꺼리는 이유로 ‘기대와 불일치(19.5%)’ ‘독신 선호(17%)’를 꼽습니다. ‘일이 우선(15.5%)’도 만만치 않습니다. 또 여성은 출산에 대해 ‘자녀의 행복에 의문(23.6%)’ ‘비용 부담(23.2%)’을 서로 맞먹는 비중의 기피 이유로 내세웁니다. 최훈 한림대 심리학과 교수는 “여성은 문제 하나가 해결돼도 다른 문제가 비슷한 비중으로 남기 때문에 동기가 약해질 수밖에 없다”고 했습니다. 남녀 모두 자신이나 상대방이 정규직이냐 비정규직이냐에 따라 결혼 의향, 결혼 계획도 달라집니다.

지금은 코로나19로 미뤄온 결혼이 성사되는 기저효과, 큰 인구 집단인 2차 에코붐 세대의 결혼 적령기 돌입이라는 낙수효과라는 판단이 많습니다. 초혼 연령을 고려하면 빠르면 3년 뒤 결혼의 주역은 한 해 출생아가 10만~30만 명 적은 다음 세대로 넘어갑니다. 곧 사그라들 큰 모수(母數)인 2차 에코붐 세대와 기저효과, 그리고 실행까지는 어려운 ‘의향’에 기대어 한숨 돌리는 건 아닌지요. 근본적인 대책이 필요합니다. 훗날 그때 점심 자리의 사람들이 다시 모여 “누구 결혼 소식 못 들었어?”라고 서로 물어볼 지도요.

여하튼, 오늘도 청첩장이 왔습니다.

![적이지만 차마 모질 수 없었다…김문수·심상정·유시민의 그날 [대선주자 탐구]](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202505/15/4941164e-de3a-408b-bd47-21b14b4fe70a.jpg)

![[청년 공감] 한 청년의 회광반조](https://www.usjournal.kr/news/data/20250515/p1065613508604580_376_thum.jpg)

![[청춘예찬] 열여덟번째 지속가능발전목표](https://cdn.jjan.kr/data2/content/image/2025/05/14/.cache/512/20250514580195.jpg)