국제 뉴스를 통해 우리의 귀에 읽은 이름들이 많다. 반기문, 부트로스 부트로스 갈리와 코피 아난 같은 유엔 사무총장, 유럽중앙은행(ECB) 총재를 맡은 크리스틴 라가르드, WTO 사무총장 응고지 오콘조-이웨알라의 경로를 따라가다 보면 질문이 자연스럽게 생긴다. 이들은 어떻게 그 자리에 도달했을까. 그리고 한국은 경제적 위상과 공여 규모에 비해 왜 국제기구 인력에서 꾸준히 과소대표(under-represented)로 분류되는가. 우선 아래 WHO의 통계부터 보자.

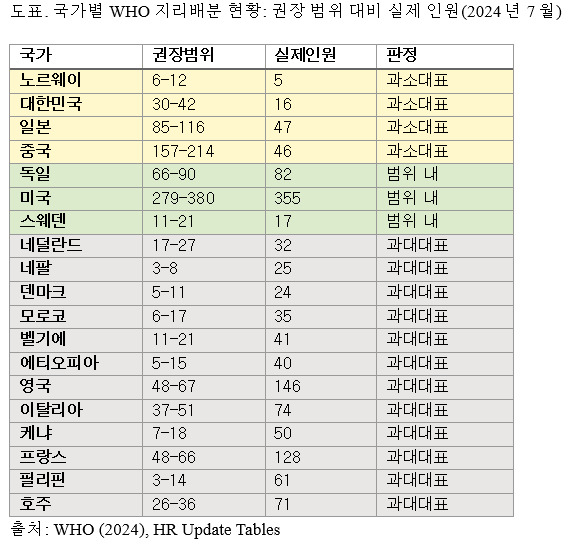

세계보건기구(WHO)는 매년 상하반기 주기로 국가별 인력 현황을 공개한다. 인구와 분담금 등을 가중해 권장 범위를 정하고, 실제 인원과 비교해 과대대표, 범위 내, 과소대표를 판정한다(WHO, 2024). 2024년 7월 기준 WHO 통계를 보면, 한국은 권장 30–42명에 실제 16명으로 과소대표를 보여 준다. 일본과 중국도 각각 권장 범위에 미달했으며, 반대로 필리핀(권장 3–14명, 실제 61명)과 호주(26–36명, 실제 71명)는 과대대표였다. 유럽 지역에서도 프랑스, 이탈리아, 영국, 네덜란드, 벨기에, 덴마크는 과대대표로 나타났고, 미국, 스웨덴은 범위 내, 노르웨이는 과소대표였다.

과소대표의 수치, 무엇을 말하나

이런 통계는 다른 국제기구 자료에서도 확인된다. 세계식량농업기구 (FAO)는 매달 '비대표·과소대표 회원국' 목록을 공지하는데, 2025년 8월 1일자 기준으로 대한민국은 과소대표로 등재돼 있다(FAO, 2025). 국제노동기구(ILO) 역시 '지리적 배분 대상 직위에서 적정 이하 대표국' 목록을 수시 갱신하는데, 2025년 8월 기준 'Korea, Republic of'가 포함돼 있다(ILO, 2025). 파리에 본부를 두고 있는 유네스코는 2025년 7월 현재의 지리적 배분 현황 페이지에서 회원국을 '과대대표·균형·과소대표·무대표'로 분류해 공개하며, 한국은 과소대표로 표시돼 있다(UNESCO, 2025). ICAO는 '공정한 지리적 대표성' 원칙과 인사 규범을 두고 있으나, 국가별 과대·과소 현황은 문서로 일괄 공개하지 않는다(ICAO, 2024–2025). 유엔 사무국은 'Desirable range(희망 인원 범위)'에 근거한 제도를 운영하지만, 국가별 세부표는 위원회에 제공되는 반면 일반 공개문서에 그대로 부속되지 않아 최신 공개본만으로 한국의 판정을 단정하기 어렵다(UN, 2024; UN, 2025). 반면 IMF와 세계은행그룹(WBG)은 특정 국가별 할당제 없이 다국적 인력 구성을 지향한다. IMF는 약 3,100명, 162개 국적(2025년 소개 페이지 기준)의 직원을 보유하며(IMF, 2025), WBG도 180개국 이상 국적을 구성원으로 둔다(WBG, 2024–2025). 이 두 기구에 대해서는 '과대/과소' 개념 자체가 적용되지 않는다.

이상의 사실만 놓고 보아도, 최소 네 개의 유엔 전문기구(WHO, FAO, ILO, UNESCO)에서 한국은 명시적으로 과소대표다. 제도 설계상 '희망 범위'는 회원국 분담금(기여), 인구, 회원국 여부 등을 조합해 산출한다. 기관마다 가중치와 계산식은 다르나, 공통적으로 "기여·규모에 비해 인력이 적게 뽑히는" 경우 과소대표로 분류된다(ILO, 2025; WHO/ICSC, 2024; UN OHR, 2020).

국제기구 활동, 국내와 연계성

유엔 체계만 보더라도 평화와 안보, 인권, 인도주의, 표준 및 규범 제정, 개발과 데이터 지식생산 등 전 영역에 걸친 공적 허브다(UN, 2025; UN DESA, 2025). 국제통화기구(IMF)는 국제통화협력, 감시·정책 자문, 금융지원, 역량강화를 수행하고("IMF at a Glance", IMF, 2025), 세계은행그룹은 빈곤감축과 개발금융, 지식·기술 지원을 맡는다(WBG, 2024–2025). 이 생태계의 고위급 및 중간관리자 수가 많을수록 국가에 어떤 실익이 생기는가. 크게 두가지 정리될 수 있다. 첫째, 의제 설정과 문안 작성 단계에서 흔히들 말하는 "문턱 정보"에 접근해 목소리를 낼 수 있다. 이 정보는 당연히 국제정치의 핵심적 룰을 바꾸고, 국내 산업과 문화 그리고 정치에도 영향을 미친다. 둘째, 네트워크, 조정력, 정책학습(Policy learning)의 외부효과가 정부로 환류된다. 즉 다양한 인력이 국제기구에서 활동하게 되면 국가의 정책능력이 확대되고 고급정보를 많이 소유할 수 있게 된다는 말이다. 셋째, 다자 무대에서 국가 이미지를 형성하는 비물질 자산이 축적된다. 유엔 인사전략 문서도 지리적 다양성이 조직의 공정성과 정당성, 효과성을 동시에 높인다고 명시한다(UN OHR, 2020).

국제기구 대표성 결여의 여러 원인들

그렇다면 왜 어떤 국가는 과대대표가 되고, 또 어떤 국가는 과소대표로 남는가. 유네스코의 2025년 표에서 과대표 그룹에는 선진국뿐 아니라 일부 중·저소득국도 포함된다(UNESCO, 2025). 구조적 요인은 대체로 세 갈래다. 첫째, 조기 국제경험과 언어, 그리고 다문화 역량에서 형성되는 '지원 풀'의 두께가 핵심적 요소다. 스웨덴의 Minor Field Studies(MFS)처럼 학부·석사 논문 현지조사를 장려하는 제도, 프랑스의 V.I.E/V.I.A(해외 공·사부문 청년 파견), 독일 DAAD의 개발연계 대학원과정(EPOS), 네덜란드 Nuffic의 국제화 장학·교류 프로그램 등은 다년간 이어진 공급 측 개입으로 연결된다(Sida, 2025; Business France, 2025; DAAD, 2025; Nuffic, 2023, 2025). 둘째, 식민지 언어권과 디아스포라 네트워크 같은 경로의존성은 경제적으로 아직 개발도상국에 속하지만 국제기구에서 두각을 나타내는 주요 설명 변수다. 업무 언어(영·불 등)에서의 우위를 제공해 초기 진입을 용이하게 한다는 지적이 많다(UN OHR, 2020). 국제보건기구와 유사하게 유네스코의 2025년 7월 지리적 배분 자료에서도 에티오피아, 케냐, 모로코, 네팔 등 일부 개발도상국이 과대대표로 분류됐다(UNESCO, 2025). WHO 표에서도 필리핀이 대표적 과대대표 사례였다. 또한 국제기구 수장 가운데는 나이지리아 출신의 응고지 오콘조이웨알라(WTO 사무총장), 에티오피아 출신의 테드로스 거브러여수스(WHO 사무총장)처럼 개발도상국 출신이 정점에 오른 경우가 많다. 이 현상은 단순히 강대국의 배려라기보다, 지역 그룹의 연합 정치, 식민지 언어·문화 유산, 특정 분야에서 축적한 전문성, 초기 진입 통로(JPO, YPP 등)를 통한 인재 파이프라인 구축이 결합된 결과다(Ó Súilleabháin, 2014; UN, 2020). 특히 프랑스어·영어를 교육·행정 언어로 일찍부터 활용해 온 국가들이 국제기구에서 비교적 쉽게 자리 잡는 경향이 있다는 점은 여러 자료에서 확인된다.

셋째, 정부 차원의 JPO(주니어 전문가)·세컨드먼트 파이프라인 운영과 부처-국내외 캠퍼스-NGO 간 촘촘한 연결. 같은 제도 아래에서도 특정 국가는 공개채용 이전의 경력경로를 체계적으로 마련해 인재를 '국제인력 풀'로 전환한다(UNDP JPOSC, 2025; ILO, 2025).

한국의 경우, 문제의식은 충분히 공유되어 왔다. 정부는 유엔·국제기구 JPO를 꾸준히 파견하고(UNDP JPOSC, 2025), 외교부·부처별 국제기구 진출 지원을 확대해왔다. 그럼에도 여전히 네 기구(WHO, FAO, ILO, UNESCO)에서 과소대표라는 사실은 지원자 수 미달, 직무적합 역량 부족, 국제현장 경력 부족의 복합적 병목이 존재함을 시사한다. 한국 청년층의 영어 외 제2·3외국어 숙련도, 현장형 필드워크와 인턴십 경험, 장기 해외근무 선호도에서 풀의 상대적 얇다는 점이 반복적으로 노출되고, 대기업, 고시, 의대 등 국내 엘리트 경로의 매력도가 높은 것도 선택구조에 영향을 미친다. IMF와 세계은행처럼 할당제가 없는 기관에서도 지원자 저변의 두께는 그대로 경쟁력으로 작동한다. 제도 요인과 개인 요인이 교차하는 지점이다.

어떤 경로가 존재할까

몇몇 국제지도자를 보면 명확한 경로는 존재한다. 반기문 전 유엔 사무총장은 서울대학교 외교학과에서 공부하며 국제정치, 외교사, 국제법, 정치학 이론 등을 학습했고, 모의유엔 활동과 외교학 연구회를 통해 국제 문제에 대한 토론과 글쓰기 경험을 쌓았다. 학부 시절의 이론적 토대와 토론 경험은 이후 하버드 케네디스쿨에서의 정책학 수학, 외교부 실무 경험과 결합되어 국제적 감각과 지도자로서의 덕목을 키우는 밑거름이 되었다. 1962년 충주고를 다닐 때 미국 적십자사가 주관한 영어 에세이 대회에서 우승해 미국을 방문했고, 그 자리에서 존 F. 케네디 대통령을 직접 만났던 일화도 있다. 이 경험은 "외교관이 되겠다"는 꿈을 굳히는 결정적 계기가 되었고, 훗날 국제무대에서 지도자로 성장하는 출발점이 되었다. 갈리와 아난은 각각 지역학, 법학, 행정의 학제 간 기반 위에 다자 현장을 거쳤고(UN, 2025; Kofi Annan Foundation, 2025), 엘렌 존슨 서리프 전 리베리아 대통령은 세계은행과 시티코프 등에서 국제금융 실무와 거버넌스를 체득한 뒤 아프리카 최초의 여성 국가원수로 선출됐다(UN, 2013). 또 크리스틴 라가르드(ECB 총재, 전 IMF 총재), 세실리아 말름스트룀(전 EU 통상집행위원) 등도 전설적 인물이다. 라가르드는 10대 시절 미국에서 유학(AFS) 경험을 쌓고, 프랑스와 미국을 오가며 로펌, 정무, 국제금융 수장을 거쳐 IMF·ECB를 이끌었다(AFS, 2025; Wikipedia/ECB 약력, 2025). 스웨덴의 세실리아 말름스트룀은 고교·대학 교환학생·현장 아르바이트·학계-정당 활동을 거쳐 EU 집행위원으로 올라섰다. 말름스트룀은 같은 예테보리 대학에서 함께 박사과정을 거치며 개인적 친분이 있는 인물로 5개 국어를 자유롭게 구사하는 것을 보고 물어 보니 어렸을 때부터 교환학생을 통해 사귄 오랜 현지 친구들이 언어습득과 문화적 체험이 결정적이었다 말한 적이 있다. 말름스트룀은 정부 부수장직까지 올라 국내 정치에서도 많은 역할을 해 낸 인물이다. WTO의 오콘조-이웨알라는 세계은행 25년 경력과 나이지리아 경제팀 수장을 기반으로 다자 무대의 최정점에 섰다(WTO, 2025). 공통분모는 "초중등-대학 시기부터 축적된 국제현장과 고급 언어 습득, 문서작성능력, 협상 역량을 습득 등 다년간의 조직 내 신뢰를 받아 차근차근 올라간 공동점을 가지고 있다.

그렇다면 우리 정부는 앞으로 국제기구에서 활동하는 청년들과 전문가들을 더 많이 배출하기 위해서는 정책적으로 무엇을 해야할까? 첫째, 파이프라인의 초입을 바꾸는 것이 필요하다. 초·중·고 단계에서 교환학생·어학훈련·다문화 프로젝트(가령 모의국제기구, 국제현장 디지털 협업)를 보편화하고, 학부와 대학원에선 MFS(Minor Field Studies)형 '현장 소연구'와 공적개발원조(ODA) 현장연구를 결합해 우리나라 청년들이 많이 세계에서 체험하고 경력을 쌓을 수 있도록 제도화 해야 한다.

스웨덴의 MFS는 수십 년간 학생의 개발현장 체류연구를 장려해 학술활동과 실무 경로의 가교로 기능했다(Sida, 2009·2025). 프랑스 V.I.E/V.I.A는 18–28세 청년에 6–24개월 유급 해외근무를 열고, 민·관이 함께 후속채용을 연계한다(Business France, 2025). 독일 DAAD-EPOS는 개발연계 대학원과정을 통해 글로벌 공공인재 풀을 키운다(DAAD, 2025). 네덜란드 Nuffic의 NL Scholarship·OKP는 유출입 양방향 국제화를 지원한다(Nuffic, 2023, 2025). 과대대표국가들의 상세한 국가지원책은 이 글 부록에 기술되어 있다. 한국도 JPO, KOICA 해외인턴 제도, 학술교류가 존재하지만 규모나 연결성 그리고 지속성에서 전 주기 파이프라인의 형태로 재설계할 필요가 있다.

둘째, 기준 역량의 명문화와 훈련이 필수적이다. 유엔 산하 기구 및 국제전문기구의 P-등급 직위는 통상 석사 이상 학위, 관련 경력, 영어(및 불어 등 추가 공용어) 능력, 데이터·문서·협상 역량을 요구한다(UN Careers, 2025; FAO Careers, 2025). IMF·WBG 경로는 계량분석, 정책글쓰기 능력, 현장 컨설팅 경험을 중시한다(IMF Economist Program, 2025; WBG YPP, 2025). 학부 단계부터 정책글쓰기와 영어와 불어, 스페인어, 아랍어의 실전 글쓰기와 말 능력을 세트로 훈련하는 '직무형 커리큘럼'이 필요하다.

셋째, 가족과 문화 요인에 대한 보편적 지원은 시급하다. 한국의 부모, 특히 어머니의 자녀에 대한 과잉 보호 문화가 장기 해외근무 선택을 어렵게 한다는 지적이 꾸준하다. 가족 동반형 미성년 국제체험, 청소년 해외현장 프로젝트에 대한 학기제 인정과 안전, 보육, 보험 패키지를 마련하면 진입장벽을 낮출 수 있다고 본다. 국제이동의 비용과 위험을 개인이 전담하는 구조에선 풀의 다양성이 줄어든다. 유엔 국제공무원 제도에도 교육혜택, 자녀 수당 등 제도가 있으나(UN Careers/Pay & Benefits, 2025), 출발 직전의 공백을 메우는 국내 지원은 여전히 얇다.

넷째, 정부, 대학, 민관 컨소시엄의 연결 조직 설계를 꼼꼼히 해야 한다. 공개채용 공고로 승부가 갈린다고 생각하기 쉽지만, 실제로는 인턴부터 시작해 컨설턴트, JPO 활동, 단기계약을 거치며 조직적 신뢰가 형성된다. 프랑스, 독일, 네덜란드 사례처럼 국가가 장학지원, 파견, 현장연구를 연결하고, 국내 대학과 연구소, NGO가 현장과 커리어를 이어주는 허브역할을 맡아야 한다. 국제기구의 인사 원칙은 가장 높은 기준의 업무역량과 성과 그리고 청렴이지만, 그 기준을 충족시키는 경로는 각국이 만들어 내고 있음을 간파해야 한다. 국제관료과정 등을 대학에서 개설하고 국가 외교관 양성하듯 국가가 먼저 인턴과정을 외교부나 관련부처에서 근무할 수 있도록 하는 전문가 육성과정이 국가적으로 필요하다.

국제기구의 인재는 곧 국가의 미래자산

끝으로, 왜 '국가적 관리가 필요한가'에 관한 질문이다. 국제기구는 공공재를 생산하는 동시에 규범을 만든다. 거기서 축적된 인적 및 사회적 자본은 외교, 경제, 안보의 교집합에서 국가 역량으로 환류된다. 더 많은 중·고위 국제관료가 나온다고 그 자체로 국익이 자동 확보되는 것은 아니지만, 의제 설정부터, 국제 규범화, 평가 및 집행과정이 진행되는 곳에 한국 전문가가 충분히 참여해야 한다는 원칙은 분명하다. 유엔 인사전략이 말하듯 지리적 다양성은 정당성과 효과성을 높인다(UN OHR, 2020). 한국의 참여가 늘어날수록 다자 시스템 자체의 대표성과 품질도 함께 좋아진다. 그리고 그 이력은 수십 년 뒤 국내 리더십 풀의 질을 바꿔 놓는다. 강경화 전 외교부 장관은 이 같은 경로를 거쳤다. 유엔 인권최고대표사무소(OHCHR)에서 근무하며 인권 문제와 국제규범을 다룬 실무 경험을 쌓았고, 코피 아난 사무총장 시절, 유엔 사무총장 정책특보 그리고 수석보좌관을 역임하면서 국제기구 최고위층 의사결정 보좌 경험을 축적했다. 국제기구 활동으로 출발해 한국 최초 여성외교장관자리까지 올라간 경우다. 라가르드, 오콘조-이웨알라, 서리프, 말름스트룀의 경로가 보여주듯, 국제기구에서의 경력은 종종 국가 리더십으로 이어진다(ECB/IMF 약력, 2025; WTO, 2025; UN, 2013).

오늘 우리가 확인한 사실은 간명하다. FAO·ILO·유네스코 그리고 WHO에서 한국은 과소대표다(FAO, 2025; ILO, 2025; UNESCO, 2025 WHO, 2025;). ICAO는 원칙은 있으나 공개 실적표가 없다(ICAO, 2024–2025). 유엔 사무국은 제도를 운영하되 공개본만으로 국가별 판정은 최신 확인이 어렵다(UN, 2024; UN, 2025). IMF·세계은행은 할당제가 없고 다양성 관리 체계를 둔다(IMF, 2025; WBG, 2024–2025). 이 현실은 곧 정책 의제다. 조기 국제경험–언어–현장–직무역량–파견·연계가 하나의 경로로 묶일 때, "지원자 부족"이라는 병목은 풀릴 수 있다. 국제기구의 문은 열려 있고, 열쇠는 준비된 사람의 손에 있다.

국제기구 수장과 국가 지도자들의 경로는 한 가지 사실을 말한다. 어린 시절의 해외 체류, 청년기의 국제경험, 그리고 국제기구 내 경력 축적은 개인의 성장뿐 아니라 국가의 외교력과 발언권을 결정짓는 요인이라는 점이다. 국제기구의 활동에서 실제 인원에서 한국이 국제관료 과소대표로 남아 있는 현실은 곧 국제무대에서의 영향력 부족으로 이어진다. 그러나 유럽 각국의 사례가 보여주듯, 경험은 정책으로 만들 수 있다. 국제기구 인력 대표성의 격차를 줄이는 일은 곧 한국 청년들의 국제무대 진출을 촉진하고, 장차 국가 지도자로 성장할 인재의 풀을 넓히는 일이기도 하다. 무엇부터 시작해야 할지, 그리고 어떻게 밑그림을 완성해 실천해야 할지에 대한 현 정부의 의지와 관심이 없다면 정권창출에 관심이 있는 모든 정당들이 고민해 보아야 할 과제다.

부록. 비교국가의 인재양성 프로그램

비교 국가의 국제역량 파이프라인

한국과 자주 비교되는 스웨덴, 네덜란드, 프랑스, 독일, 영국은 청소년·대학·초기 경력 단계별로 해외 체류와 현장 업무를 제도화했다. 대표 프로그램과 특징을 다음과 같이 정리할 수 있다.

스웨덴. 스웨덴의 MFS(Minor Field Studies) 제도는 단순한 해외 연구 지원을 넘어, 젊은 세대가 국제 현장에서 연구와 경험을 쌓도록 돕는 국제기구 진출의 중요한 관문으로 기능한다. 스웨덴 국제개발협력청(SIDA)의 예산으로 운영되며 스톡홀름대학교가 국가 프로그램 오피스로 관리하는 이 제도는, 매년 400명 안팍의 학부·석사생에게 2025년 기준 1인당 35,000크로나(약 440만 원)을 지원해 8주 이상 개발협력 전략 대상국으로 선정된 40여개 국가에서 현지조사를 수행하게 한다. 학내 지도교수와 현지 연락인의 지도를 받으며 영어로 논문이나 프로젝트 결과물을 작성하는 이 과정은, 학생들에게 학문적 성과뿐 아니라 국제개발 능력과 다자외교 현장의 실무 감각을 동시에 길러준다(Stockholm University, 2025 'Minor Field Studies'). 그 결과 MFS 경험은 스웨덴 청년들이 이후 국제기구 인턴십, JPO(주니어 전문가 프로그램), NGO 활동으로 이어가며 국제기구 경력 파이프라인에 진입하는 중요한 사다리 역할을 하고 있다.

네덜란드. 정부 산하 누픽(Nuffic)이 장기간 국제화 프로그램을 총괄해 왔다. 오렌지 지식 프로그램(OKP)은 55개국 대상 역량강화 장학·연수를 운영해 7년간 2억60만 유로 규모의 교육·연수 프로젝트를 집행했고, NL 스칼러십(구 Holland Scholarship)은 2015년 이후 1만 건 이상을 지원해 네덜란드 학생의 해외 경험과 외국인 유치 모두를 촉진했다(Nuffic, 2023; Nuffic, 2025; Maastricht University, 2025). 정책 설계상 개발협력과 고등교육 국제화가 하나의 포트폴리오에서 관리되는 점이 특징이다.

프랑스. 비즈니스프랑스가 운영하는 V.I.E/V.I.A(Volontariat International en Entreprise/Administration)는 18–28세 청년에게 해외 기업·행정기관 근무를 6–24개월 제공한다. 파견 종료 후 90% 이상이 채용되는 등 산업·행정의 국제경력을 제도적으로 만든 사례로 평가된다(Business France, 2025). 프랑스의 공용어(프랑스어) 기반은 유엔·유네스코 등에서 실무언어로 작용해 인력 경쟁력을 높인다.

독일. DAAD가 운영하는 PROMOS(단기 유학·인턴십 이동장학)과 개발협력 분야 대학원 장학 EPOS가 체류·학위용 자금을 제공한다(DAAD, 2025; DAAD, 2025a). 연방경제협력개발부(BMZ)의 봉사 프로그램 weltwärts는 남북·북남 교차형으로 6–18개월 현장 체류를 지원하며, 공공평가(DEval)는 참가자의 글로벌 인식·시민성 제고 효과를 보고했다(DEval, 2017; weltwärts, 2025). 대학-정부-시민사회가 역할을 분담하는 장기 구조가 자리 잡아 있다.

영국. 브렉시트 이후 에라스무스+를 대체한 Turing Scheme이 2023/24 학년에 약 4만 명의 해외 학습·인턴 기회를 승인했고, 취약계층 참여 비중 확대를 중점 관리한다(UK House of Commons Library, 2023; UK Government, 2025). 대학연합(UUKi)은 '대학 주도 국제경험'과 Turing의 결합이 지역·계층 포용성을 높였다고 분석한다(UUKi, 2025).

유럽연합 차원. 에라스무스+는 2023년 45억 유로로 3만2천 개 프로젝트, 130만 건의 해외 학습·인턴·교류 기회를 지원했다(European Commission, 2024).

이들 국가의 공통점은 국제경험을 개별 선택이 아닌 정책 설계로 만들었다는 점이다. 초기 체류, 학위·연구 현장 연결, 첫 해외직무 진입으로 이어지는 선형 사다리를 정부와 대학 그리고 중간조직이 함께 운영하는 모형을 보여준다. WHO의 지리배분 표에서 벨기에, 네덜란드, 덴마크, 프랑스, 이탈리아, 그리고 영국이 과대대표인 것은, 개별 인재의 우수성만으로 설명되기보다 이 같은 파이프라인의 결과로 이해하는 것이 합리적이다(WHO, 2024).

이 글에는 다음 문헌들이 참조되었음

African Union(AU) (2017) African ambassadors urge support for Dr Tedros [press release].

Business France (2025) What is the V.I.E programme?

DAAD (2025) DAAD Scholarships – An Overview.

DAAD (2025a) Development-Related Postgraduate Courses (EPOS).

DEval – German Institute for Development Evaluation (2017) The voluntary service "weltwärts".

European Commission (2024) Erasmus+ supported 1.3 million opportunities abroad in 2023.

Joint Inspection Unit(JIU) (1996) Comparison of methods of calculating equitable geographical distribution within the UN common system (JIU/REP/1996/7).

Karolinska Institutet (2025) Minor Field Studies (MFS) – field studies abroad.

Maastricht University (2025) Orange Knowledge Programme overview.

Nuffic (2023) Holland Scholarship becomes NL scholarship.

Nuffic (2025) Impact and results of the Orange Knowledge Programme.

Stockholm University (2025) Minor Field Studies.

UK Government (2025) Turing Scheme funding outcomes for the 2023–2024 academic year.

UK House of Commons Library (2023) The Turing Scheme (CBP-9141).

UN (2020) Geographical Diversity Strategy.

UNESCO (2024) Human resources issues: geographical distribution – recruitment update.

UNESCO (2025) Geographical Distribution as at July 2025.

UUKi – Universities UK International (2025) Gone international: a new generation.

WHO (2024) HR Update Tables – As at 31 July 2024 (Tables 5d, 5e, 5f, 19).

WHO/Europe (2025) About WHO Europe.

WTO (2021) Ngozi Okonjo-Iweala chosen as Director-General.

*필자 최연혁 교수는 = 스웨덴 예테보리대의 정부의 질 연구소에서 부패 해소를 위한 정부의 역할에 관한 연구를 진행했다. 스톡홀름 싱크탱크인 스칸디나비아 정책연구소 소장을 맡고 있다. 매년 알메랄렌 정치박람회에서 스톡홀름 포럼을 개최해 선진정치의 조건에 대해 함께 고민하고 그 결과를 널리 설파해 왔다. 한국외대 스웨덴어과를 졸업하고 동대학원에서 정치학 석사 학위를 받은 후 스웨덴으로 건너가 예테보리대에서 정치학 박사 학위를 받고 런던정경대에서 박사후과정을 거쳤다. 이후 스웨덴 쇠데르턴대에서 18년간 정치학과 교수로 재직했으며 버클리대 사회조사연구소 객원연구원, 하와이 동서연구소 초빙연구원, 남아공 스텔렌보쉬대와 에스토니아 타르투대, 폴란드 아담미키에비취대에서 객원교수로 일했다. 현재 스웨덴 린네대학 정치학 교수로 강의와 연구 활동을 이어가고 있다. 저서로 '우리가 만나야 할 미래' '좋은 국가는 어떻게 만들어지는가' '민주주의의가 왜 좋을까' '알메달렌, 축제의 정치를 만나다' '스웨덴 패러독스' 등이 있다.

!["‘G3 액션플랜’ 공개" AI 전략위 8일 출범…역직구 발목잡힌 K뷰티벤처, 美현지 마케팅 ‘승부수’ [AI 프리즘*대학생 취준생 뉴스]](https://newsimg.sedaily.com/2025/09/05/2GXS7LX6NA_1.jpg)

![위대한 경제학자 6인, 불평등의 렌즈로 들여다본 경제사상의 역사[BOOK]](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202509/05/09c3ca9a-f635-42aa-b619-12f3a52009aa.jpg)

![“규제 풀고 인재 11만명 양성” CDMO 설비투자에 稅 지원도…與 정부조직개편안 막판 진통 [AI 프리즘*신입 직장인 뉴스]](https://newsimg.sedaily.com/2025/09/06/2GXSOTP0GF_1.jpg)